社交媒体的点赞功能本应是轻量化的互动符号,却在某些关系中成为前任传递复杂情绪的暗号——一条动态下的红心,一句“已阅”式的确认,反复出现的名字列表里,那个熟悉又刻意的选择性曝光,往往指向同一种心理:刷存在感,吸引关注。这种行为看似微不足道,却折射出分手后未解决的情感需求与社交媒体时代人际互动的独特逻辑。前任通过点赞刷存在感,本质上是情感联结的“低成本维系”,其背后隐藏着未完成情结、自我价值验证与社交资本博弈的多重动因。

一、心理机制:未完成情结与自我价值补偿

从心理学视角看,前任点赞刷存在感最核心的驱动力,是格式塔心理学中“未完成情结”的外显。人类对未完成的事件有天然的补全倾向,分手若缺乏明确的“结束仪式”(如深度沟通、彻底断联),情感联结便会在潜意识中悬置。前任通过点赞,试图用最低成本维持与你的“情感接口”——这种“我还在你生活里留有痕迹”的暗示,能暂时缓解分离带来的失控感。正如情感心理学家所言:“分手后的点赞,像是在说‘我没走远’,哪怕只是数字层面的‘在场”。

更深层的,这种行为是自我价值的补偿机制。分手往往伴随自我认同的动摇:“我是否还有吸引力?”“我是否被他/她彻底遗忘?”前任通过持续出现在你的社交视野,尤其是针对特定内容(如共同回忆、情感动态)的精准点赞,本质上是在寻求“被需要”的确认。每一次“已读”般的互动,都是对自我价值的一次短暂修复——至少在“我仍能影响你”的认知中,他们暂时摆脱了“被抛弃”的焦虑。

二、社交媒体逻辑:低成本的注意力博弈

社交媒体的算法与互动设计,为前任刷存在感提供了技术土壤。点赞是平台设计的“轻互动”机制:无需文案、无需深度参与,却能触发系统的“活跃度提醒”——当你收到“XX赞了你的动态”,算法会默认这是值得注意的社交信号。前任精准利用这一点,选择在你活跃的时间段、针对能引发情绪共鸣的内容(如深夜emo、旅行照片、工作动态)点赞,既避免直接对话的尴尬,又能确保“被看见”的概率最大化。

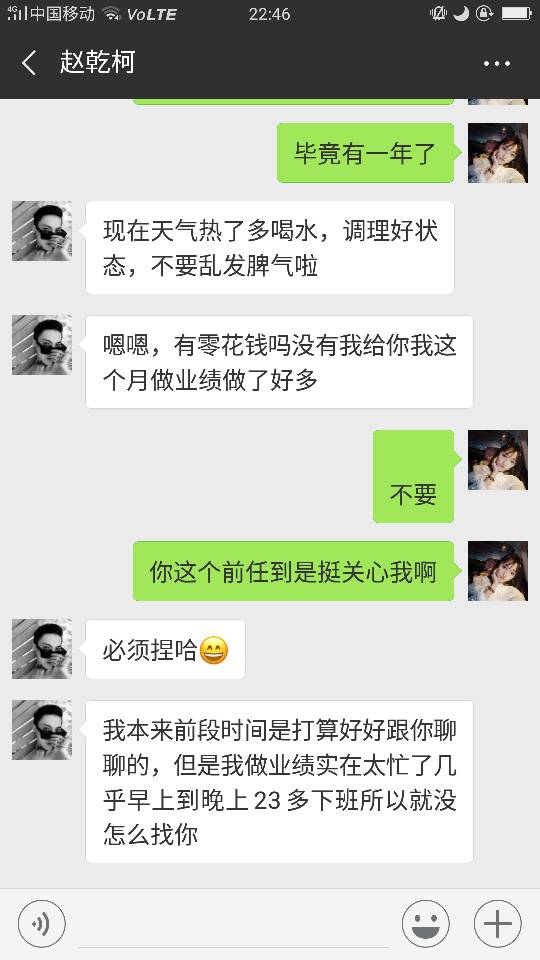

这种行为的本质,是“注意力经济”下的社交资本博弈。在社交媒体时代,一个人的“被关注度”等同于社交价值,而前任通过点赞,试图在你构建的社交网络中保留“一席之地”。这种“选择性曝光”往往带有策略性:比如在你发布新恋情动态后点赞,传递“我还在关注你”的信号;在你遭遇挫折时点赞,暗示“我懂你的不易”。点赞成了他们表达“未放下”或“不甘心”的“社交暗语”,在低成本与高回报间找到平衡点。

三、行为影响:对双方的隐性消耗

前任点赞刷存在感,看似是无害的“小动作”,实则可能对双方造成隐性干扰。对被关注者而言,这种行为容易引发“过度解读”:“他/她是不是想复合?”“点赞是在提醒我过去的好?”心理学中的“归因偏差”会让人将普通互动赋予特殊意义,进而陷入情绪内耗——删除动态、屏蔽对方,或是反复回忆过去的细节,都可能成为新的心理负担。

对前任自身而言,刷存在感是“饮鸩止渴”式的情感代偿。每一次点赞带来的短暂满足感,会强化“通过被关注获得价值”的认知模式,阻碍他们真正走出过去。长期依赖这种低质量互动,可能导致自我封闭——因为害怕彻底失去“被需要”的感觉,他们不敢开始新的关系,也不敢面对分手的真正原因。正如情感专家所言:“用点赞维系的存在感,像沙漏里的沙,握得越紧,流失越快。”

四、现实应对:理性识别与边界建立

面对前任的点赞刷存在感,关键在于建立清晰的“心理边界”。从认知层面,需识别其行为的本质:这不是“深情”,而是对自我价值的暂时性依赖;不是“放不下”,而是对“失去掌控感”的焦虑。当你能将“点赞”解读为“对方的需求”而非“自己的问题”,情绪的主动权便会回到手中。

从行动层面,可选择“沉默无视”或“选择性屏蔽”。“沉默无视”是通过不给对方反馈(如不回复、不互动),切断行为与结果的强化连接——当发现点赞无法引发你的情绪波动,对方自然会失去动力。“选择性屏蔽”则是利用社交媒体的“分组可见”功能,减少其对你生活动态的可见范围,从物理层面降低曝光机会。

更重要的是,将注意力转向自我价值的内在构建。当你的生活足够充实(如专注事业、培养兴趣、建立新的社交联结),外部的“存在感信号”便会失去吸引力。真正的告别,不是删除联系方式,而是让前任的点赞成为你动态列表里一个无关紧要的符号,就像路过的陌生人偶尔驻足,再也无法掀起波澜。

社交媒体时代的人际互动,常常在“轻量化”与“重情感”间拉扯。前任的点赞刷存在感,不过是这场拉扯中一个微小的注脚——它提醒我们,健康的亲密关系需要清晰的边界,而真正的自我价值,从不依赖他人的点赞来证明。放下对“被关注”的执念,或许才是告别过去、走向成熟的开始。毕竟,能持续给你存在感的,从来不是列表里的一个名字,而是你自己活出的光芒。