卡盟刷说说赞的ID并非简单的字符组合,而是虚拟流量产业链中承载主体身份、任务逻辑与风险映射的关键符号。在社交媒体逐渐成为个人形象与商业价值重要载体的当下,这类ID的含义早已超越“账号标识”的表层,指向刷赞行为的运作本质、信任危机与生态影响。要真正理解其内涵,需拆解ID的多重角色,穿透虚假流量的表象,洞察其背后的技术逻辑与社会隐忧。

一、ID的三重身份:用户、平台与任务的“数字身份证”

卡盟刷说说赞的ID首先是一组“身份识别码”,但具体指向因产业链环节而异,形成用户ID、平台ID与任务ID的三重结构。

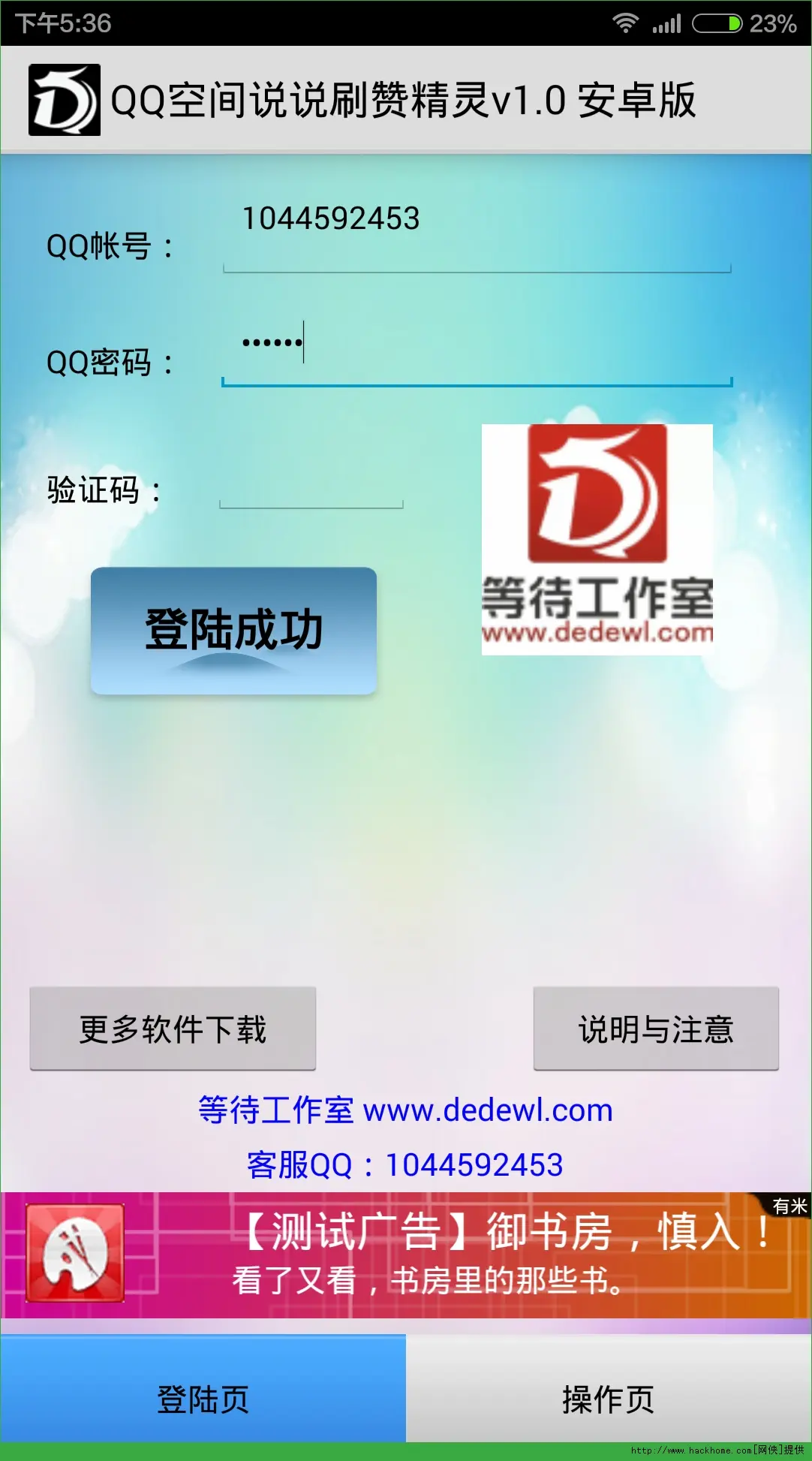

用户ID是刷赞行为的直接执行者或需求方的账号标识。对于刷手而言,这类ID通常是“养号”产物——通过长期模拟正常用户行为(如浏览、点赞、评论)构建虚假活跃度,避免被平台风控系统识别。这类ID可能绑定虚拟手机号、无关联实名信息,甚至使用批量购买的“小号”,其社交关系链薄弱、内容互动率低,是典型的“僵尸账号”变种。而对于需求方(如个人用户或商家),用户ID则是发布任务的起点,他们通过ID向卡盟平台提交说说链接、点赞数量及交付时间,ID的信用等级(如历史交易记录、平台评分)直接影响任务优先级与资源匹配效率。

平台ID则是卡盟服务的“品牌背书”。不同于社交媒体官方账号,卡盟平台的ID往往以域名缩写、功能模块或随机编码呈现(如“XX卡盟-任务系统”“ZY-2024刷赞专版”)。这类ID的核心价值在于建立需求方与刷手之间的信任桥梁——平台通过ID对任务ID进行加密、分发与结算,同时承担资金担保与纠纷调解职能。值得注意的是,部分平台ID会刻意模糊其虚拟服务属性,用“官方授权”“技术支持”等话术包装,暗示其“合规性”,实则游走在灰色地带。

任务ID是串联整个刷赞流程的“唯一凭证”。当需求方提交任务后,平台会自动生成一组包含时间戳、随机数、用户ID哈希值的任务ID(如“TS20240520103000123ABC”)。这个ID既是刷手接取任务的“钥匙”,也是平台追踪任务进度(如“待接单”“已接单”“已完成”)的依据。任务ID的标准化设计,本质是将非标化的“点赞行为”转化为可量化、可追溯的数字商品,使刷赞服务具备规模化、自动化的可能。

二、ID的运作逻辑:从“需求发布”到“虚假交付”的全链条映射

卡盟刷说说赞的ID并非孤立存在,而是嵌套在“需求-分发-执行-交付”的产业链中,每个环节的ID都承担着特定的功能节点,共同构建起虚假流量的生产闭环。

需求方通过用户ID在卡盟平台发布任务时,需明确“目标说说链接”“点赞数量”“交付时效”等要素。平台接收到需求后,会根据任务ID对需求进行分类:普通任务(小额、低频)直接分配给普通刷手ID,加急任务(大额、高频)则优先匹配“优质刷手ID”(即高成功率、低风险账号)。这一过程中,任务ID的算法逻辑至关重要——它不仅关联用户ID的信用评分,还会结合目标说说的内容类型(如图文、视频)、发布时间等数据,动态匹配刷手ID的“标签库”(如“女性用户”“学生群体”“兴趣标签”),以模拟真实用户的点赞特征。

刷手ID接取任务后,需通过模拟人工操作完成点赞:登录社交媒体账号,打开目标说说,点击点赞按钮。这一过程会被平台系统记录,并与任务ID绑定。为规避平台风控,刷手ID会采用“分时段点赞”“多设备切换”“IP地址轮换”等策略,使点赞行为呈现“碎片化”“分散化”特征。平台则通过任务ID实时监控刷手ID的执行效率,若发现异常(如短时间内大量点赞同一内容),会立即终止任务并扣减刷手ID的信用分。

交付环节中,平台通过任务ID向需求方反馈完成结果,并提供“点赞截图”“任务日志”等凭证。需求方确认无误后,平台将款项划至刷手ID的账户,完成整个交易。此时,任务ID的生命周期结束,但其生成的虚假点赞数据已永久留存于社交媒体平台,成为用户ID“社交热度”的虚假注脚。

三、ID的虚假性与风险:当“数字身份证”沦为“伪装工具”

卡盟刷说说赞的ID虽具备“身份识别”的形式,但其核心指向的却是虚假行为,这种“名不副实”的特性,使其成为风险的集中爆发点。

对刷手ID而言,其“养号”过程本身就是一场“数字伪装”。为通过社交媒体平台的实名认证与活跃度检测,刷手ID需频繁发布生活化内容(如美食、风景打卡)、与其他虚假ID互动,甚至模拟真实用户的作息时间(如白天活跃、深夜沉寂)。这种“拟真”行为消耗大量时间成本,一旦被平台识别,轻则账号封禁,重则涉及个人信息泄露(如养号手机号、支付账户被黑产利用)。更隐蔽的风险在于,部分卡盟平台会要求刷手ID提交身份证信息作为“保证金”,这些信息可能被用于非法交易,使刷手沦为黑产“工具人”。

对平台ID而言,“合规性伪装”是其吸引用户的关键手段。部分平台会使用“正规科技公司”“社交媒体官方合作伙伴”等ID标识,或在服务协议中声明“仅提供技术支持,不涉及虚假数据”,实则通过技术手段绕过平台监管。这类ID的“伪官方”属性,极易让需求方产生信任误判,尤其是对缺乏辨别能力的个人用户(如学生、中小商家),他们可能误以为“刷赞”是“平台允许的营销手段”,从而陷入违规风险。

对社交媒体平台而言,虚假点赞ID的泛滥直接冲击内容生态的真实性。算法推荐系统以点赞、评论等数据作为内容分发的重要依据,当大量虚假ID点赞充斥平台,优质内容可能因“数据不足”被埋没,而低质内容则可通过刷赞获得流量倾斜,形成“劣币驱逐良币”的恶性循环。更严重的是,虚假点赞行为破坏了社交媒体的社交属性——点赞本应是情感共鸣的真实表达,却沦为可以明码标价的数字商品,消解了用户间的信任基础。

四、回归本质:ID应成为真实社交的“连接器”而非“伪装者”

卡盟刷说说赞的ID之所以引发关注,本质上是虚拟流量与真实社交需求矛盾的集中体现。在社交媒体深度渗透生活的今天,点赞数、浏览量已成为个人影响力与商业价值的量化指标,这种“数据崇拜”催生了刷赞产业链的畸形繁荣。但ID作为社交行为的“数字见证”,其核心价值应在于连接真实用户、传递真实情感,而非成为虚假数据的“伪装工具”。

对平台而言,需通过技术手段强化ID的真实性审核:例如引入“行为指纹”识别系统,通过分析用户ID的登录设备、操作习惯、社交关系链等数据,精准定位虚假账号;对卡盟平台ID实施备案管理,明确其服务边界,禁止以“技术支持”名义为刷赞行为提供便利。对用户而言,需理性看待社交数据,认识到“真实互动”远比“虚假点赞”更有价值——一个真诚的评论、一次深入的交流,远比千篇一律的点赞更能构建有温度的社交关系。

卡盟刷说说赞的ID,终究是虚拟流量时代的产物。当虚假数据与真实社交的博弈持续升级,唯有让ID回归“连接真实”的本质,才能打破“刷赞-数据-流量”的恶性循环,让社交媒体重新成为情感共鸣与价值传递的空间。这不仅是技术问题,更是对数字时代社交伦理的深刻拷问——当点赞可以购买,我们失去的或许不只是一组数据,更是对“真实”的信仰。