在流量焦虑裹挟的社交生态中,“卡盟刷赞”始终是个绕不开的话题。尤其当“20多天”这个时间跨度被提及时,不少用户会疑惑:持续刷赞近一个月,究竟真能为账号带来实质性提升,还是一场数据泡沫?要回答这个问题,需先剥离“刷赞”的表象,深入其运作逻辑、平台机制与长期影响,才能看清“20多天”背后的真实价值与潜在风险。

卡盟刷赞的底层逻辑:数据游戏的“短期速成”陷阱

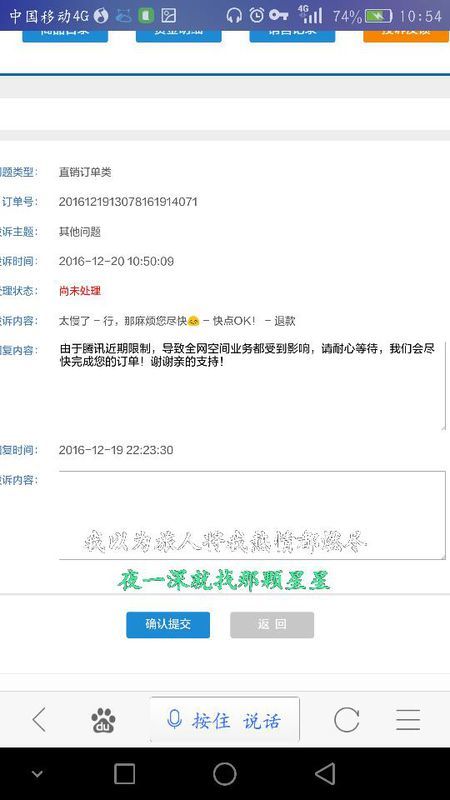

卡盟作为早期互联网灰色产业的衍生平台,本质是连接“需求方”与“资源方”的中介。用户通过支付费用,由平台对接“点赞资源库”——通常是批量注册的僵尸号或廉价水军账号,在目标内容下完成点赞操作。这种模式的核心优势在于“快”与“便宜”:几十元即可获得上千点赞,24小时内完成交付,满足用户对“数据光鲜”的即时需求。然而,“20多天”的持续刷赞,却暴露了其与平台算法逻辑的根本矛盾。

社交平台的推荐机制早已从“唯数据论”转向“质量优先”。以抖音、小红书为例,算法会综合评估点赞的“健康度”:包括互动用户的画像真实性(是否为活跃账号)、互动行为轨迹(是否从浏览到点赞再到评论转发)、以及账号本身的权重(历史内容质量、粉丝粘性)。卡盟刷赞的资源多为“一次性互动”,用户画像模糊、行为路径单一,20多天的持续操作看似“稳定”,实则在平台数据监测下形成“异常信号”——如同在平静湖面持续投石,终会引发算法的警惕。

“20多天”的效果幻象:数据增长≠账号价值提升

支持者常以“点赞量上涨”“账号看起来更受欢迎”作为刷赞有效的依据。但细究便会发现,这种“效果”存在致命短板:虚假互动无法转化为真实商业价值。以电商账号为例,即便刷赞让某条视频点赞破万,若评论区无人咨询、直播间无人停留,转化率依旧为零;品牌方合作时,专业机构会通过第三方工具检测粉丝画像与互动真实性,刷赞账号在商业谈判中往往因“数据注水”被直接淘汰。

更值得警惕的是“20多天”刷赞带来的“虚假繁荣依赖症”。用户可能因短期数据增长而放松对内容质量的打磨,将精力转向“如何更隐蔽地刷赞”,而非“如何创作真正打动用户的内容”。这种路径依赖一旦形成,账号便陷入“越刷越依赖,越依赖越刷”的恶性循环,最终在平台算法调整时(如打击虚假流量)遭遇“断崖式下跌”。

长期风险:20多天的“温水煮蛙”,账号健康度悄然透支

平台对虚假流量的打击从未停止,且技术手段持续升级。2023年某短视频平台就曾封禁超10万个“刷赞刷粉”账号,其中不乏持续操作1个月以上的“老用户”。20多天的持续刷赞,相当于给账号贴上“长期异常”标签:算法系统会降低其内容推荐权重,导致自然流量减少;用户若发现点赞量与评论区活跃度严重不符(如万赞却仅10条评论),会对账号信任度崩塌,甚至主动取关。

此外,卡盟平台本身也存在“跑路风险”。用户支付费用后,平台可能因“资源池枯竭”或“政策压力”突然停止服务,导致20多天的投入打水漂。更严重的是,部分卡盟会窃取用户账号信息,用于恶意营销或违法活动,最终让用户面临法律风险。

理性破局:与其刷赞20天,不如深耕内容1个月

与其追问“卡盟刷赞20多天是否有效”,不如重新审视“有效”的定义:是数据数字的短暂膨胀,还是账号价值的持续增长?社交生态的底层逻辑从未改变——优质内容才是吸引真实用户的核心。与其将时间与金钱投入“刷赞游戏”,不如专注内容创作:研究目标用户需求,优化内容形式(如短视频的3秒开头、图文的标题设计),引导真实互动(如提问式结尾、评论区引导讨论)。

事实上,许多成功账号的崛起并非依赖“数据速成”,而是通过持续输出价值积累“真实粉丝”。例如,某知识类博主初期坚持每日更新干货,即便单条视频仅几十赞,也通过评论区答疑与用户建立信任,半年后自然流量突破百万,商业合作主动上门。这种“慢增长”看似耗时,却能为账号构建坚实的护城河,抵御平台算法波动与市场变化。

归根结底,“卡盟刷赞20多天”的效果,本质是一场用短期数据透支长期价值的赌博。在日益成熟的社交平台监管机制下,虚假流量终将现形,唯有真实的内容创作与用户连接,才能让账号在流量浪潮中行稳致远。与其在数据泡沫中焦虑,不如回归内容本质——毕竟,能真正“点赞”你账号的,永远不是冰冷的数字,而是活生生的人。