卡盟卡密刷名片赞服务的突然消失,并非偶然的市场波动,而是社交媒体生态治理、用户需求升级与法律法规完善共同作用下的必然结果。这类曾一度活跃于灰色地带的服务,其退场折射出网络空间从“流量至上”向“价值真实”的深层转向,也为行业敲响了合规发展的警钟。

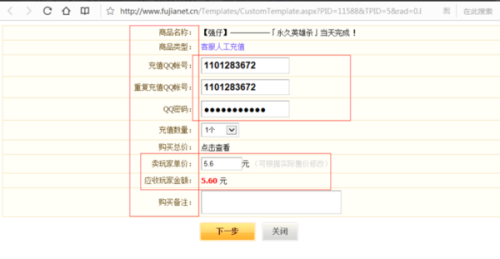

卡盟卡密刷名片赞服务的本质,是虚拟流量产业链中的一环。卡盟作为虚拟交易平台,早期以游戏充值、软件激活码等业务为主,后逐渐衍生出“刷赞”“刷粉”“刷量”等灰色服务。用户通过购买卡密(即平台生成的兑换码),即可委托第三方操作或使用自动化工具,为微信名片、企业微信、抖音个人主页等社交场景批量增加点赞。这类服务的核心逻辑是利用“数量幻觉”塑造虚假影响力——个人用户借此提升社交形象,商家则试图通过高点赞量营造“热门”假象,吸引潜在客户。在2018-2021年间,这类服务因“低成本、高见效”的特性,成为部分用户快速“包装”自己的捷径,甚至形成了一条从卡盟供应商到刷赞工作室的完整产业链。

然而,这种“虚假繁荣”的根基早已动摇。平台治理的全面升级是直接推手。近年来,微信、抖音、快手等主流社交平台持续投入技术资源反制流量造假。微信通过AI算法分析用户行为特征,识别“短时内大量集中点赞”“同一设备关联多个异常账号”等模式,对违规账号采取限制朋友圈可见、封禁支付功能等处罚;抖音则依托“清朗计划”建立跨平台数据共享机制,将刷赞服务的IP地址、设备指纹、操作行为标签纳入风控数据库,一旦触发异常规则,卡密兑换的“点赞任务”即被系统拦截,导致成功率不足5%。某头部卡盟平台运营者透露,2022年后,因平台反刷机制升级,其“名片赞服务”的投诉率激增300%,最终因无法兑现服务承诺而下线相关产品。

更深层的原因在于法律法规的完善与监管趋严。2022年《关于进一步规范网络直播营利行为的通知》明确禁止“刷单炒信”“流量造假”,《反不正当竞争法》也将“虚假宣传”的处罚额度提高至200万元。卡盟平台若提供刷赞服务,实质上参与了“数据造假”的灰色产业链,面临被认定为“帮助侵权”的风险。2023年,某省市场监管局对一家提供“刷赞卡密”的卡盟平台处以50万元罚款,并吊销营业执照,这一案例成为行业“合规红线”的警示信号。卡盟运营方为规避法律风险,不得不主动清理违规业务,转向合法的虚拟商品交易。

用户认知的转变则加速了服务的消亡。随着社交媒体普及,用户对“虚假流量”的辨别能力显著提升。企业招聘时,已不再单纯依赖微信点赞数评估候选人;消费者在选购商品时,更关注抖音评论区的真实反馈而非点赞量。某招聘平台数据显示,2023年企业查看候选人朋友圈时,“内容质量”的权重占比达68%,远高于“点赞数量”的12%。个人用户也逐渐意识到,刷赞带来的“虚假人设”不仅无法转化为实际社交价值,还可能因被平台标记而影响信用。这种“用脚投票”的行为,使刷赞服务的需求端急剧萎缩,卡盟商家因缺乏订单而停止运营。

技术迭代则是压垮骆驼的最后一根稻草。早期的刷赞服务依赖“人工点击”或“简单脚本”,尚能通过“养号”“矩阵操作”规避检测;但如今平台已引入图神经网络(GNN)技术,通过分析用户社交关系链、互动频率等数据,精准识别“点赞团伙”。例如,某平台算法发现,若10个账号在5分钟内集中为同一名片点赞,且这些账号无历史互动记录,即可判定为刷赞行为,自动触发风控。这种“技术军备竞赛”下,刷赞技术的“存活周期”从原来的数月缩短至数天,卡盟商家需不断更新脚本、更换IP,导致运营成本飙升,利润空间被彻底压缩。

卡盟卡密刷名片赞服务的停止,本质是社交媒体营销生态从“野蛮生长”到“规范发展”的必然转型。对企业而言,与其追求虚假的点赞数据,不如通过内容创新、用户运营构建真实影响力;对平台而言,严格的治理净化了生态,提升了用户体验;对整个行业而言,这一倒逼机制推动营销服务从“流量造假”转向“价值创造”。虚假的泡沫破灭后,真实的连接才更有力量——这或许正是卡盟卡密刷赞服务留给我们最深刻的启示。