在社交网络高度渗透的当下,QQ名片作为个人线上形象的“数字名片”,其点赞数直观反映了社交活跃度与人脉价值,由此衍生出的“卡盟如何在线刷QQ名片赞”成为部分用户关注的隐性需求。卡盟作为虚拟商品交易平台,其核心功能是整合资源满足用户数字化服务需求,而“刷QQ名片赞”正是依托这一逻辑延伸出的细分服务。要理解这一现象,需从技术实现逻辑、用户需求本质、平台风险边界三个维度展开分析,而非简单停留在操作层面。

卡盟平台刷QQ名片赞的底层逻辑:技术整合与资源调度

卡盟之所以能提供“在线刷QQ名片赞”服务,核心在于其对技术资源的整合与调度能力。从技术实现路径看,主要依赖两种模式:一是模拟人工点击的“脚本操作”,通过开发自动化脚本模拟真实用户行为,在短时间内完成批量点赞;二是基于API接口的“数据对接”,部分卡盟平台通过与第三方工具合作,调用QQ开放平台的接口漏洞(或非官方授权接口)实现数据注入。值得注意的是,这两种模式均游走在平台规则边缘——前者通过高频、低成本的机器行为规避腾讯的风控系统,后者则直接挑战了数据安全的底层逻辑。

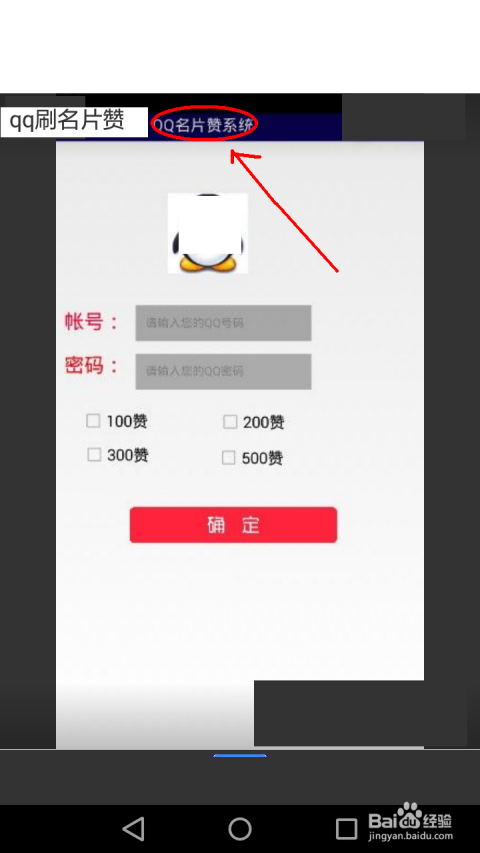

用户在卡盟平台操作时,流程通常分为三步:注册并充值账户、提交目标QQ号与所需赞数、选择套餐并支付。卡盟平台则根据赞数、到账速度(如“秒到”“24小时内稳定”)定价,价格从几元到上百元不等。这种标准化服务流程,本质是将“刷赞”这一灰色需求转化为可交易的虚拟商品,而卡盟的角色则是供需两端的“中介者”,通过技术壁垒实现资源变现。

用户需求驱动:社交焦虑与价值误读的双重作用

“卡盟如何在线刷QQ名片赞”的搜索热度背后,是用户对社交价值的误读与社交焦虑的投射。一方面,QQ名片赞在特定场景下被赋予“社交货币”属性:例如,微商通过高赞数塑造“人脉广”的信任感,年轻用户以点赞数攀比“社交影响力”,甚至部分职场人士将其视为“线上人脉资产”的量化指标。这种将数据等同于价值的认知偏差,催生了“刷赞”的直接需求。

另一方面,卡盟平台精准抓住了用户“低成本见效”的心理。相较于真实社交互动的长期投入,刷赞仅需少量费用即可快速提升数据,这种“即时满足感”成为吸引用户的关键。但需清醒认识到,这种虚假繁荣的本质是“数据通胀”——当点赞数脱离真实社交关系,便失去了作为社交纽带的意义,反而可能因数据异常引发他人对用户真实性的质疑,陷入“越刷越焦虑”的恶性循环。

风险边界:合规性、安全性与社交价值的三重博弈

尽管卡盟平台将“刷QQ名片赞”包装成普通服务,但其背后隐藏的风险远超用户预期。从合规性角度看,腾讯《QQ软件许可及服务协议》明确禁止“通过第三方工具或服务进行虚假数据操作”,一旦被系统检测到异常点赞,轻则扣除信用分,重则可能导致账号封禁,得不偿失。从安全性看,用户向卡盟平台提交QQ账号时,需绑定支付方式甚至提供密码,部分恶意平台会借此窃取用户隐私,或通过“钓鱼链接”实施诈骗。

更深层次的风险在于社交价值的异化。当用户沉迷于用虚假数据构建“完美人设”,实则是在消解真实社交的能力——习惯了用点赞数衡量自我价值,反而会忽视线下互动的温度与深度。卡盟提供的“刷赞”服务,本质是用商业逻辑解构社交的本质,最终可能导致用户陷入“数据依赖”的困境,失去通过真诚沟通建立关系的能力。

趋势反思:从“刷数据”到“建真实”的必然转向

随着腾讯风控系统的升级(如引入行为分析、设备指纹等技术)及用户对真实社交需求的回归,卡盟刷赞的市场空间正被持续压缩。一方面,技术对抗下,卡盟平台需不断迭代脚本以规避检测,成本攀升导致服务价格优势减弱;另一方面,年轻用户群体对“人设打造”的逐渐祛魅,更倾向于通过内容输出、兴趣社群等真实方式积累社交资本。

对用户而言,与其追问“卡盟如何在线刷QQ名片赞”,不如思考如何让QQ名片成为真实社交的“窗口”。例如,通过更新动态分享生活点滴、参与兴趣群组互动、为好友点赞评论等,这些看似“低效”的方式,才是提升社交质量的根本。毕竟,社交的本质是连接而非数据,真正的“点赞”永远来自真诚的互动,而非冰冷的机器脚本。

卡盟平台提供的“刷QQ名片赞”服务,是社交数字化进程中的一种畸形产物,它满足了用户对“速成社交”的幻想,却忽视了数据背后的人文价值。在规则与技术的双重约束下,这种灰色服务的生存空间将越来越小,而回归真实、健康的社交互动,才是构建个人社交资产的正道。与其在虚假数据中寻求短暂满足,不如用真诚与耐心浇灌真实的社交关系——毕竟,能真正温暖人心的,从来不是屏幕上的数字,而是人与人之间真实的共鸣与连接。