在快手平台,点赞不仅是用户对内容表达认可的最直接方式,更是算法推荐机制的核心信号——高点赞率意味着内容具备更强的传播价值,能撬动更大的流量池。因此,“如何快速获取快手点赞”本质上是创作者对平台算法逻辑与用户心理的双重适配。不同于盲目追求“点赞黑科技”的短视做法,真正可持续的点赞增长,需要从内容定位、互动设计、算法优化三个维度构建系统化策略,让每一帧内容都自带“点赞基因”。

一、解构快手点赞的底层逻辑:不是“流量密码”,而是“价值共鸣”

快手算法的推荐逻辑本质是“兴趣匹配+质量分层”。当一条新内容发布后,系统会先推送给一小部分“种子用户”,根据其完播率、点赞率、评论率、转发率等数据,判断内容是否值得进入更大流量池。其中,点赞率(点赞量/播放量)是权重指标之一——用户愿意为内容点赞,说明内容在“有用、有趣、有共鸣”至少一个维度上击中了需求。

值得注意的是,快手用户更偏好“真实感”内容。比起精心设计的“完美人设”,那些展现生活原貌、解决实际问题、引发情感共鸣的内容更容易获得点赞。例如,农村博主记录“用传统方法收割水稻”,城市博主分享“租房改造10平小户型”,知识博主讲解“3步解决Excel数据透视表”,这些内容之所以能快速起量,正是因为它们精准切中了特定用户群体的“痛点”与“爽点”。因此,快速获取点赞的前提,是放弃“讨好所有人”的幻想,聚焦垂直领域,做“小众但精准”的价值输出。

二、内容定位:用“用户视角”替代“创作者视角”,让点赞成为“本能反应”

很多创作者陷入“自嗨式创作”误区:拍自己想拍的内容,却忽略了“用户为什么要点赞”。事实上,点赞行为本质是“低成本的情感表达”——用户无需长篇大论,只需一次点击就能传递“认同”。要让用户产生这种“本能反应”,需要在内容设计上植入三个“点赞触发器”:

1. “价值前置”:3秒内给出“必须点赞”的理由

快手用户的注意力阈值极低,前3秒决定内容的生死。无论是知识类、剧情类还是才艺类内容,必须在开头就抛出“干货点”或“情绪点”。例如,知识博主直接说“今天教你一招,30秒解决PPT排版难题”,剧情博主用“被同事甩锅,我当场这样回怼”制造冲突,才艺博主展示“用树叶吹出《孤勇者》”的视觉奇观——这些开头能让用户立刻感知到“内容对我有用/有趣”,从而产生点赞欲望。

2. “场景共鸣”:让用户从“旁观者”变成“参与者”

快手用户对“代入感”的要求极高。当内容能让用户联想到自己的生活场景时,点赞概率会大幅提升。例如,宝妈博主记录“孩子第一次叫妈妈”的瞬间,搭配文案“谁懂啊!这一声值了所有辛苦”,会引发其他宝妈的情感共鸣;职场博主吐槽“老板让周末加班,却说不算加班费”,会让打工人感同身受。共鸣的本质是“用户在内容里看到了自己”,而点赞则是“为那个自己发声”。

3. “反常识设计”:用“意外感”打破用户预期

人类对“反常识”的内容天然好奇。在符合平台调性的前提下,适当打破用户固有认知,能有效提升点赞率。例如,美食博主展示“用可乐炖五花肉”,健身博主分享“吃火锅也能减肥”,这些“颠覆常识”的内容会激发用户的好奇心:“真的假的?点个赞看看后续!”但需注意,“反常识”必须基于事实,避免虚假宣传,否则会适得其反。

三、互动设计:把“被动等待点赞”变成“主动引导点赞”,降低用户操作成本

点赞是一种“低门槛互动”,但用户不会“无感而赞”。创作者需要通过巧妙的互动设计,让用户在“无意识”中完成点赞。具体可从三个层面入手:

1. “文案暗示”:用“指令式语言”引导点赞行为

视频文案是引导点赞的“隐形按钮”。比起“求点赞”的生硬请求,更具场景化的暗示语言效果更好。例如,知识类内容结尾说“觉得有用别忘了点赞,不然刷着刷着就找不到我了”,剧情类内容用“如果遇到这种情况,你会怎么做?点赞支持女主”,情感类内容搭配“点个赞,让更多人看到这份温暖”。这些文案将“点赞”与用户的“利益需求”“情感需求”绑定,让用户觉得“点赞是为自己好”。

2. “互动钩子”:在评论区“埋下点赞的种子”

评论区的互动能反哺内容的点赞率。创作者可以在视频中设置“互动钩子”,引导用户评论,而高评论量又会进一步触发算法推荐。例如,发布“3个职场沟通技巧”后,在文案中提问“你遇到过哪些沟通难题?评论区留言,点赞最高的下期解答”,用户为了获得“被解答”的机会,会先点赞再评论。此外,及时回复评论(尤其是点赞高的评论)能增强用户粘性,让粉丝更愿意为后续内容点赞。

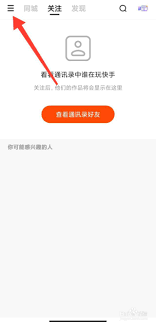

3. “功能联动”:利用快手“小工具”提升点赞转化率

快手内置的“贴纸”“特效”“话题”等功能,能直接或间接提升点赞率。例如,使用“双击点赞”特效,在视频中突出显示“点赞”按钮的视觉引导;参与平台热门话题(如#我的生活小确幸#),借助话题流量曝光;使用“合拍”“连麦”功能与其他创作者互动,通过“跨账号粉丝互赞”扩大点赞基础。这些工具的本质是“降低用户的操作成本+增加内容的曝光机会”,让点赞行为“更容易发生”。

四、算法适配:让内容“被算法喜欢”,才能让点赞“被更多人看见”

快手算法的推荐逻辑是“流量池层层递进”,一条内容能否获得高点赞,不仅取决于内容本身,更取决于是否“踩中算法的偏好点”。创作者需要关注三个关键算法参数:

1. “完播率”:点赞的“基础分”,没有完播就没有点赞

算法判断内容质量的第一标准是完播率——用户看完视频,才可能产生点赞行为。因此,提升点赞率的前提是提升完播率。具体方法包括:控制视频时长(知识类30-60秒,剧情类60-90秒,避免过长);优化节奏(每10秒设置一个小高潮,比如“转折点”“干货点”);利用“悬念结尾”(“下期揭秘XX方法,点赞催更”),让用户为了“看完”而坚持播放。

2. “标签精准度”:让算法“看懂”你的内容,推给对的人

快手算法通过“内容标签”和“用户标签”的匹配进行推荐。创作者需要在标题、文案、话题中精准植入关键词,例如“家常菜教程”“宝妈育儿经验”“职场穿搭技巧”,让算法快速识别内容类型。同时,避免使用“泛标签”(如“生活”“搞笑”),这类标签竞争激烈,难以获得精准流量。精准标签的本质是“筛选用户”,只有推给“可能点赞的人”,点赞率才有保障。

3. “发布时机”:在用户“活跃时间”发布,让点赞“赢在起跑线”

不同用户群体的活跃时间不同,发布时机直接影响初始流量池的质量。例如,上班族集中在早7-9点(通勤)、晚6-8点(下班后)、晚21-23点(睡前);宝妈活跃在早9-11点(孩子上学后)、午12-14点(午休)、晚20-22点(哄睡后)。创作者可通过后台“粉丝画像”功能,分析目标用户的活跃时段,选择在“流量高峰期”发布,让内容在第一时间获得更多初始点赞,从而触发算法的“流量加推”。

五、长期主义:点赞不是“终点”,而是“账号价值”的起点

快速获取点赞的终极目标,不是追求冰冷的数字,而是通过点赞数据反哺内容优化,积累精准粉丝,实现账号的长期价值。创作者需要避免两个误区:一是“唯点赞论”,为了点赞而创作低俗、博眼球的内容,这会破坏账号调性;二是“急功近利”,依赖“刷赞”“互赞”等黑科技,一旦被平台检测到,会导致限流甚至封号。

真正可持续的点赞增长,是“内容价值+用户运营”的结果。当创作者持续输出垂直领域的高价值内容,与粉丝建立情感连接,点赞会成为“水到渠成”的自然行为。例如,一个专注“PPT教程”的博主,通过不断解决用户的“排版难”“逻辑乱”等问题,粉丝会因为“他的内容真的帮我提升了工作效率”而主动点赞,甚至自发分享。这种基于“信任”的点赞,不仅数据真实,更能转化为“关注”“转化”等高价值行为。

在快手这个“真实连接”的生态里,点赞从来不是孤立的数字,而是创作者与用户之间“价值认可”的契约。快速获取点赞的秘诀,不在于技巧的堆砌,而在于回归内容本质——用“用户视角”做有价值的内容,用“算法思维”做可传播的内容,用“长期主义”做有温度的内容。当创作者真正理解了“点赞是用户对内容的投票”,就能在流量的浪潮中站稳脚跟,让每一次点赞都成为账号成长的“助推器”。