在内容创作日益内卷的当下,数据表现已成为衡量内容价值的重要标尺,而“点赞数”作为最直观的互动指标,其重要性不言而喻。正是在这种流量焦虑驱动下,各类“卡盟平台”应运而生,它们打着“快速提升内涵段子点赞数”的旗号,吸引大量创作者尝试。然而,当我们在“便捷”与“安全”之间权衡时,必须直面一个核心问题:卡盟平台刷内涵段子点赞数真的安全可靠吗?深入剖析这一问题,需要从技术逻辑、平台监管、数据价值与行业生态等多个维度展开。

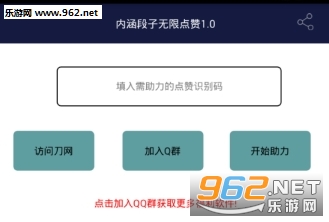

卡盟平台刷点赞的操作模式,本质上是通过技术手段模拟真实用户行为或利用虚假账号完成互动。这些平台通常会提供不同价位的套餐,按“千次点赞”计费,价格从几元到几十元不等,宣称“真实设备IP”“防检测系统”“24小时内完成”。从表面看,这似乎能满足创作者短期内提升数据表现的需求,但所谓的“安全”背后,实则暗藏多重风险。首先,技术层面的“防检测”始终处于动态博弈中。主流内容平台(包括内涵段子及其后续形态)早已建立完善的反作弊系统,通过分析点赞行为的异常特征(如短时间内集中爆发、IP地址异常、设备指纹重复、用户无历史互动轨迹等)识别虚假流量。卡盟平台即便能暂时规避部分检测,也无法持续对抗算法升级,一旦被标记,轻则点赞数据被清零,重则导致账号限流甚至永久封禁,这种“短期见效”与“长期代价”的失衡,恰恰是其不可靠的核心体现。

更深层次的风险在于账号权重与内容生态的隐性伤害。许多创作者误以为“高点赞=高曝光”,却忽略了平台算法对“真实互动”的权重评估。虚假点赞无法带来评论、转发、完播率等深度互动,反而会因数据异常触发“降权机制”。例如,某条内容突然获得大量点赞却无其他互动,算法会判定其“质量存疑”,从而减少推荐,形成“刷量-限流-数据崩盘”的恶性循环。这种“饮鸩止渴”的操作,不仅无法实现真正的流量增长,反而会透支账号的长期发展潜力,最终让创作者陷入“数据依赖症”的怪圈。卡盟平台宣传的“安全”,不过是基于未被检测到的侥幸心理,而一旦被系统识别,创作者投入的时间、精力甚至账号本身,都将面临不可逆的损失。

从行业生态角度看,卡盟平台刷点赞的泛滥,正在扭曲内容价值的评判标准。优质内容本应凭借创意、情感共鸣或实用价值获得自然流量,但刷量行为让劣质内容通过“数据造假”获得曝光,挤压优质创作者的生存空间。这种“劣币驱逐良币”的现象,不仅破坏了平台的公平性,更会误导用户对内容的认知,降低平台整体的内容质量。内涵段子曾以“接地气、有温度”的社区氛围著称,若创作者将精力从“打磨内容”转向“刷量攀比”,最终只会让平台失去其核心价值。卡盟平台所谓的“可靠”,本质上是对内容生态的破坏,这种“可靠”是以牺牲行业健康发展为代价的,显然不可持续。

此外,法律与道德层面的风险同样不容忽视。虽然刷量行为尚未明确纳入刑法范畴,但已违反《反不正当竞争法》及各大平台的用户协议,属于“虚假宣传”和“数据造假”。若涉及商业合作(如广告植入、品牌代言),刷量数据可能导致合同纠纷,甚至面临法律诉讼。卡盟平台作为灰色产业链的一环,其运营本身游走在法律边缘,创作者与其合作,无异于将自己的账号安全与法律风险绑定。这种“不可靠”不仅体现在技术层面,更体现在对规则与契约精神的漠视,对于追求长期发展的创作者而言,无疑是饮鸩止渴。

那么,创作者应如何摆脱“刷量依赖”,实现真正的安全增长?核心在于回归内容本质,拥抱平台算法的真实逻辑。当前主流平台已逐步完善“优质内容推荐机制”,通过用户停留时长、互动深度、转发收藏等指标综合评估内容价值。与其将资金投入卡盟平台的虚假流量,不如深耕内容垂直度,提升创作质量,精准匹配目标用户需求。例如,针对内涵段子用户偏好的“生活化、故事性”内容,可通过挖掘真实生活场景、强化情感共鸣、优化标题与封面设计等方式,自然吸引用户互动。这种“慢即是快”的运营策略,虽然短期内数据增长不如刷量显著,但能积累真实的粉丝粘性,获得算法的长期青睐,这才是真正的“安全可靠”。

卡盟平台刷内涵段子点赞数的“安全可靠”,本质上是一个被商业话术包装的陷阱。它以短期数据诱惑创作者,却以长期风险、生态破坏与法律隐患为代价。在内容行业日益规范化的今天,唯有摒弃投机心理,坚守内容创作的初心,才能在流量浪潮中行稳致远。数据泡沫终将破灭,唯有真实价值才能沉淀,这不仅是创作者的生存之道,更是内容行业健康发展的必然选择。