口语100刷赞行为是否值得推荐给学习者吗?这个问题在语言学习领域早已引发争议。当“点赞”从社交互动的符号异化为学习成果的“硬通货”,当“刷赞”成为部分学习者追求“数据繁荣”的捷径,我们不得不反思:这种行为究竟是学习效率的“助推器”,还是能力提升的“绊脚石”?从语言学习的本质来看,口语100刷赞行为本质上是学习动机的异化与学习方向的偏离,不仅不值得推荐,反而需要警惕其对长期语言能力的侵蚀。

一、刷赞行为的短期诱惑:被放大的“虚假成就感”

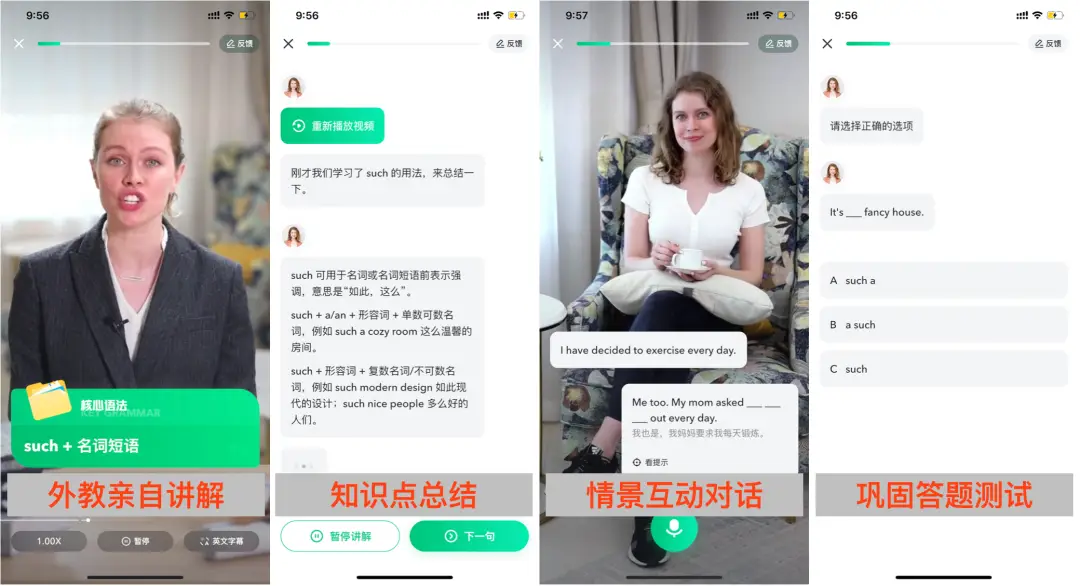

口语100作为一款主打口语练习的学习平台,其“点赞”功能本意是通过社交反馈激发学习者的积极性——当学习者的发音练习、对话表达获得他人认可,这种正向反馈能强化学习动机,形成“练习-反馈-进步”的良性循环。然而,当“刷赞”行为介入,这一机制便开始扭曲。部分学习者通过第三方工具、账号互赞等方式批量获取点赞,短时间内让练习数据“看起来很美”:一条发音不准的句子可能因刷赞成为“热门”,一段逻辑混乱的对话能靠点赞量跻身“精选”。这种“数据造假”带来的即时满足感,极易让学习者陷入“虚假成就感”的陷阱——他们误以为点赞量等于能力水平,却忽视了语言学习最核心的“内化过程”:发音是否准确?表达是否流畅?逻辑是否清晰?这些需要深度反思和刻意练习的环节,在“刷赞”的狂欢中被悄然忽略。

更值得警惕的是,这种短期诱惑会形成“恶性循环”。当学习者发现“刷赞”比“认真练习”更容易获得“认可”,其学习重心会从“提升能力”转向“追逐数据”。为了获得更多点赞,他们可能选择简单、重复甚至低质的练习内容,而非挑战有难度但能真正提升能力的表达。久而久之,学习者的语言能力停滞不前,却沉浸在“点赞过万”的自我感动中,这种“数据繁荣”下的能力荒漠,正是刷赞行为最隐蔽的危害。

二、长期学习的“隐形陷阱”:从“能力焦虑”到“数据依赖”

语言学习的本质是“技能习得”,需要通过持续、扎实的输入与输出,将语言知识转化为自动化的表达能力。而刷赞行为恰恰违背了这一规律,它用“外部数据认可”替代了“内部能力建设”,让学习者逐渐陷入“数据依赖”。

首先,刷赞会扭曲学习者的“能力认知”。口语100的点赞量本不能客观反映语言水平——一个母语者可能因不常使用平台而点赞寥寥,而一个靠刷赞“出道”的学习者却能占据热榜。当学习者将点赞量等同于“语言能力”,会形成严重的“能力误判”:他们可能误以为自己的口语已经“足够好”,从而停止进阶练习;也可能因点赞量不足而陷入“能力焦虑”,甚至怀疑自己的学习天赋。这种基于虚假数据的自我认知,会严重阻碍学习者的长期进步。

其次,刷赞会弱化学习者的“元认知能力”。真正的语言学习需要学习者不断自我监控:发音是否需要纠正?语法是否存在漏洞?表达是否不够地道?而刷赞行为让学习者将注意力从“自我反思”转向“外部点赞”,逐渐失去独立评估自身能力的能力。当练习不再以“自我提升”为目标,而是以“取悦他人”为导向,语言学习就失去了其核心意义——我们学习语言是为了有效沟通,而非为了在平台上“表演”。

三、语言学习的本质:从“数据表演”到“真实沟通”

语言是人类交流的工具,其价值在于“使用”,而非“展示”。口语100刷赞行为的根本问题,在于它将语言学习异化为一种“数据表演”:学习者不再关注“我说的话是否准确、是否得体”,而是关注“我的话能获得多少点赞”。这种异化与语言学习的本质背道而驰。

让我们设想一个场景:两个学习者,A通过认真练习发音、纠正语法,最终能用英语流利地讨论专业话题;B通过刷赞让练习数据“亮眼”,却在真实对话中支支吾吾、错误百出。谁的英语能力更强?答案不言而喻。语言学习的终极目标,是让学习者能在真实场景中自信、准确地表达自己,而非在虚拟平台上靠“点赞量”博取关注。

事实上,口语平台的设计初衷是“辅助学习”,而非“取代学习”。点赞、评论等功能只是锦上添花,真正能提升语言能力的,是每一次刻意练习的细节:是反复听音模仿的耐心,是主动纠正错误的勇气,是在真实对话中灵活运用语言的智慧。当学习者沉迷于“刷赞”这种“捷径”,他们错过的恰恰是语言学习最宝贵的“过程价值”——那些在练习中积累的微小进步,那些在错误中获得的深刻反思,那些在真实交流中收获的自信,才是语言能力真正成长的基石。

四、学习者的觉醒:回归“以能力为核心”的学习路径

面对口语100刷赞行为的诱惑,学习者需要清醒地认识到:语言学习没有捷径,真正的“认可”永远来自真实的能力,而非虚假的数据。与其将时间浪费在“刷赞”上,不如聚焦于“能力提升”的核心路径:

其一,以“自我反馈”替代“外部点赞”。口语平台通常提供发音评测、语法纠错等功能,学习者应善用这些工具,将每一次练习视为“自我对话”——今天的发音比昨天准确了吗?表达比昨天更流畅了吗?这种基于自我进步的满足感,远比“点赞过万”更持久、更有意义。

其二,以“真实场景”替代“平台表演”。语言学习的最终目的是在真实世界中使用,因此学习者应主动将练习延伸到生活场景:尝试用外语与朋友交流、参与线上的语言社群、甚至用外语记录日常思考。当语言成为“工具”而非“表演”,其价值才能真正体现。

其三,以“内在动机”替代“外在驱动”。学习语言的根本动力,应是对语言本身的兴趣,对跨文化交流的渴望,或是对自我提升的追求。当学习者不再为了“点赞”而学习,而是为了“掌握一门语言”而坚持,他们才能真正享受学习的过程,收获长远的能力成长。

结语:警惕“数据陷阱”,守护语言学习的初心

口语100刷赞行为是否值得推荐给学习者吗?答案早已明确:不值得。这种行为看似能带来短期“成就感”,实则是对语言学习本质的背离,是对学习者长期能力的透支。在数据时代,我们更需要警惕“数据至上”的陷阱——语言不是冰冷的数字,而是有温度的交流工具;学习不是虚假的表演,而是真实的成长。

对于学习者而言,回归“以能力为核心”的学习路径,用每一次扎实的练习替代每一次虚假的刷赞,才能让语言学习真正回归其本质。而对于平台而言,优化评价体系、引导“真实能力”导向,而非纵容“数据造假”,才能真正履行“辅助学习”的使命。毕竟,语言学习的价值,从来不在“点赞量”里,而在每一次自信的表达中,每一次有效的沟通中,每一次用语言连接世界的瞬间里。