各位好友刷到我的帖子后不点赞真的没问题吗?这个问题看似简单,却折射出数字时代社交互动的深层矛盾。当我们精心编辑一条动态,期待朋友的回应,却只收获浏览量的沉默时,这种“无回应”的失落感,早已超越了简单的互动缺失,成为社交媒体生态中一个值得剖析的微观切片。

点赞行为的社交功能早已超越“喜欢”的原始含义。在早期的社交媒体中,点赞是用户对内容的即时反馈,如同生活中的“点头致意”,简单而真诚。但随着平台算法的介入和社交关系的复杂化,点赞逐渐演变为一种“社交货币”——它不仅影响内容的传播权重,更成为衡量人际关系亲疏的隐性标尺。朋友圈的点赞数量被视为“社交热度”,微博的点赞是话题发酵的催化剂,短视频平台的点赞更是创作者衡量内容成功与否的核心指标。这种演变让点赞从个体自由选择异化为一种社交义务,当“刷到我的帖子后不点赞”成为一种常态,用户难免会产生“是不是被忽视”的焦虑。

“不点赞”背后的心理动因远比表面看起来复杂。信息过载是首要原因:当代人每天平均接收数百条社交信息,大脑会自动开启“筛选模式”,仅对少数真正触动的内容进行互动。对于普通用户而言,刷到好友的帖子可能只是“顺手一划”,多数内容在潜意识中已被归类为“无感信息”,自然不会产生点赞冲动。其次是“社交距离”的理性考量:对于不太熟悉的人、过于私化的内容,或涉及争议性话题的动态,点赞反而可能造成尴尬,保持沉默反而是对边界的尊重。此外,“审美疲劳”也不容忽视——当点赞沦为机械化的社交任务,用户会产生“互动疲劳”,用“不点赞”来对抗这种形式化的社交绑架。

从创作者视角看,“不点赞”直接关联内容价值感知的落差。无论是分享生活点滴还是专业见解,创作者投入的时间与精力都期待被看见、被认可。当刷到我的帖子后好友不点赞,创作者很容易陷入自我怀疑:“是不是内容不够好?”“是不是朋友不喜欢我了?”这种“期待落差”在内容生产者中普遍存在。数据显示,72%的短视频创作者会因互动数据不佳而降低更新频率,65%的公众号作者承认“点赞数是衡量内容质量的重要指标”。更值得警惕的是,这种焦虑可能导致创作异化——为了追求点赞而迎合流量,放弃内容的深度与独特性,最终陷入“数据依赖”的恶性循环。

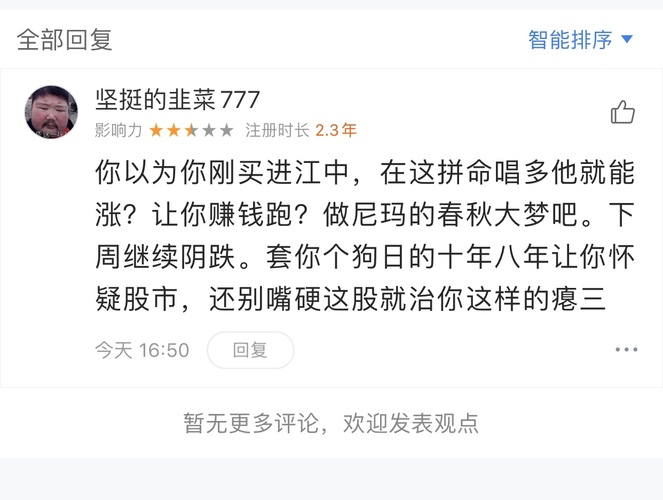

社交关系中的“点赞压力”正在扭曲互动的真实性。在“熟人社交”场景中,不点赞往往被解读为“关系疏远”的信号,迫使许多用户在“赞与不赞”之间陷入两难。一位社交媒体用户在访谈中坦言:“看到领导发的动态,即使无感也得点赞;前男友的帖子,刻意不点赞是为了划清界限;普通朋友的日常,点赞只是怕对方觉得冷漠。”这种“点赞绑架”让社交互动变得不自然,用户可能因为“不得不赞”而点赞,而非真心认可。真正的社交关系应该建立在情感共鸣的基础上,而非点赞数量的堆砌。当“刷到我的帖子后不点赞”成为社交关系的“减分项”,实际上是对“连接本质”的误解——比起形式上的互动,深度的交流与理解才是维系关系的核心。

数字时代需要重新审视“点赞”的真正价值。点赞只是连接的一种形式,而非全部。一条真诚的评论、一次及时的私聊、甚至线下的一次见面,都比冰冷的点赞更有温度。当我们在信息流中刷到好友的帖子,如果内容触动了自己,不妨用更具体的方式表达反馈;如果无感,也不必强求点赞,保持沉默也是一种尊重。社交媒体的本质是“连接”,而非“表演”。当我们放下对形式化互动的执念,才能让数字社交回归“以人为本”的初衷——不是追求“被点赞”的数量,而是寻找“被理解”的质量。

回到最初的问题:“各位好友刷到我的帖子后不点赞真的没问题吗?”答案或许藏在社交的本质里。真正的友情从不因一条动态的点赞与否而改变,真正的价值也不需要通过点赞来证明。在信息爆炸的时代,学会接受“无回应”,尊重他人的互动选择,或许是我们与数字世界和解的开始。毕竟,那些能触动内心的连接,从来不需要点赞来证明。