在数字社交时代,QQ名片作为个人形象的“线上门面”,其点赞数往往被潜意识解读为社交活跃度与受欢迎程度的量化体现。正因如此,“如何用1毛钱刷QQ名片赞”成为不少用户低成本“包装”社交形象的秘密探索。这一需求背后,不仅是技术层面的操作逻辑,更折射出数字社交中“认同感获取”的经济学与心理学。要真正理解这一现象,需从社交价值、技术实现、成本构成及潜在风险多维度拆解,而非停留在简单的“技巧堆砌”。

QQ名片赞:被量化的社交货币与心理需求

QQ名片赞的本质,是一种“轻量级社交货币”。在熟人社交场景中,高赞数往往被赋予“人缘好”“内容优质”的标签,甚至可能影响求职、交友等线下场景中的第一印象。这种“量化认同”的需求,催生了低成本获取赞的动机——而“1毛钱”这一价格锚点,恰好击中用户“低成本试错”的心理阈值:既无需承担高额经济成本,又能快速获得社交反馈的正向激励。

从心理学角度看,点赞数满足的是“社会认同理论”中的“从众需求”与“自我提升需求”。当用户看到他人名片赞数较高时,容易产生“社交比较”心理,进而希望通过刷赞缩小差距。而“1毛钱”的低门槛,让这种需求得以用近乎“无感”的方式释放,无需过度纠结“性价比”,只需关注“结果”。

“1毛钱刷QQ名片赞”的技术路径与成本真相

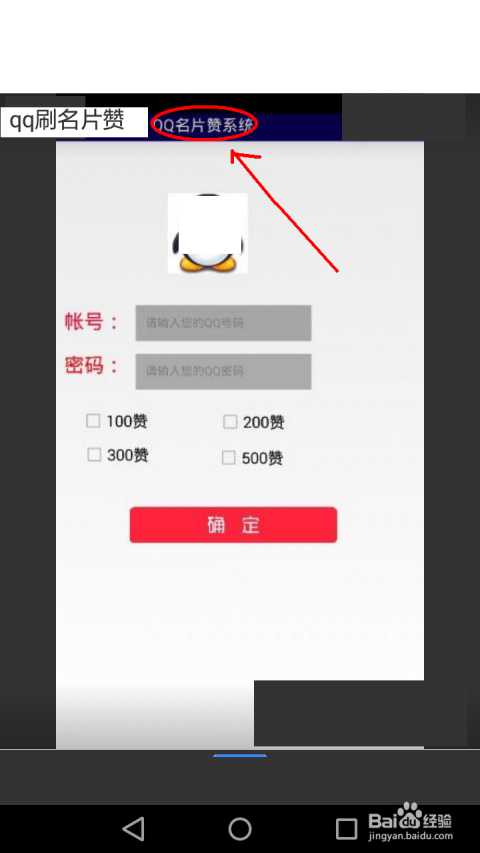

所谓“1毛钱刷赞”,并非简单的“1毛=1赞”,而是基于“批量采购+流量分摊”的成本优化逻辑。其技术实现路径主要依赖三类渠道:自动化刷赞平台、任务型众包系统、私域资源互换,每种渠道的成本构成与操作逻辑存在显著差异。

1. 自动化平台:程序模拟点击与成本分摊

主流技术方案是通过模拟真实用户行为(如随机IP切换、模拟点击间隔、模拟不同设备特征),利用程序批量向目标QQ号发送“点赞请求”。这类平台的成本核心在于“IP池维护”“程序防封迭代”及“服务器资源”。当用户量足够大时,单次点赞的边际成本可降至极低——例如,平台同时为1万个用户刷赞,每个用户分摊的IP成本、服务器带宽费用可能不足0.1元。因此,“1毛钱”本质是规模化运营下的“平均成本”,而非固定单价。

2. 任务型众包:人力成本的极致压缩

部分平台采用“众包模式”,将刷赞任务拆解为“人工点赞”的子任务,通过低价招募兼职用户完成。这种模式下,单次点赞的人力成本约0.05-0.1元(如用户通过完成其他任务获取积分,再用积分兑换点赞,则现金成本更低)。但效率较低,且依赖兼职用户的配合,稳定性不如自动化程序。

3. 私域资源互换:零现金成本的“社交空转”

在部分小圈子中,用户通过“互赞联盟”实现零成本刷赞:A用户加入群聊后,手动为群内其他成员点赞,其他成员再回赞。这种模式下,“1毛钱”的现金成本为零,但需要付出“时间成本”与“社交信用”——若联盟成员频繁“放鸽子”,信任体系将崩塌,最终难以维持。

低成本刷赞的“伪价值”与真实风险

尽管“1毛钱刷赞”看似划算,但其价值本质是“虚假繁荣”,且伴随多重隐性风险。从社交价值看,高赞数若缺乏真实互动支撑(如评论、私聊),反而可能引发“反噬”:当好友发现赞数与实际活跃度不符时,容易产生“不真诚”“刷数据”的负面印象,与提升社交形象的初衷背道而驰。

技术风险则更为直接。QQ平台对异常点赞行为有严格监测机制:短时间内大量非好友点赞、IP地址频繁变动、点击规律过于机械等,均可能触发风控系统,导致账号被限流、封禁,甚至影响信用分。此外,部分刷赞平台会窃取用户隐私(如聊天记录、好友列表),或植入木马程序,造成更大的安全隐患。

从社会价值角度看,“1毛钱刷赞”的泛滥会稀释“点赞”的真实意义。当点赞数可以低成本购买,其作为“情感认可”的象征意义逐渐消解,数字社交将陷入“劣币驱逐良币”的怪圈:用户不再关注内容质量,而是沉迷于“数据竞赛”,最终破坏健康的社交生态。

理性回归:数字社交的本质是“真实连接”

“如何用1毛钱刷QQ名片赞”的探索,本质是数字时代用户对“社交认同焦虑”的应激反应。但低成本获取的虚假赞数,如同搭建在沙滩上的城堡,看似光鲜,实则不堪一击。真正有价值的社交形象,从来不是“赞数堆砌”的结果,而是通过真实互动、内容输出、情感积累形成的长期信任。

与其纠结于“1毛钱”的短期利益,不如将精力投向更具价值的社交行为:主动为好友的动态留下真诚评论,参与有意义的社群讨论,分享能引发共鸣的生活点滴。这些“无成本”的社交投入,虽无法快速量化为名片上的数字,却能构建更稳固的社交关系网——这才是数字社交最珍贵的“长期主义”。

在“点赞经济”的低成本诱惑下,或许我们更需要清醒:社交的本质,从来不是用数字衡量他人的眼光,而是用真诚连接彼此的心灵。当“1毛钱刷赞”的喧嚣散去,唯有真实的互动,才能在数字社交的浪潮中留下持久回响。