在社交媒体运营的赛道上,“吊炸天刷赞方法”始终是一个充满诱惑的灰色选项。不少运营者被“快速涨粉”“数据暴涨”的承诺吸引,试图通过这类捷径实现曝光度飞跃,但一个核心问题始终悬而未决:这种看似高效的“捷径”,真的能转化为可持续的社交媒体曝光度吗? 要回答这个问题,我们需要穿透数据泡沫,从平台机制、用户心理和长期价值三个维度,拆解“吊炸天刷赞方法”的真实逻辑。

所谓“吊炸天刷赞方法”,本质上是通过技术手段或非正规渠道人为制造虚假互动的行为。无论是借助第三方刷赞工具、机器人账号批量点赞,还是通过“数据黑产”购买评论、转发,其核心都在于用虚假数字包装内容热度。这类方法往往打着“24小时破万赞”“一周涨粉10万”的旗号,精准击中运营者对“快速见效”的焦虑。但问题在于,社交媒体曝光度的本质是“内容触达有效用户的规模与深度”,而点赞数这一单一指标,早已无法真实反映内容的传播价值。

从平台算法的角度看,“吊炸天刷赞方法”不仅无法提升曝光,反而可能触发“反作弊机制”。现代社交平台的算法早已不是简单的“点赞越多越推荐”,而是构建了多维度的内容质量评估体系。例如,某短视频平台会综合分析视频的完播率、评论互动深度、转发用户的层级、甚至账号的历史行为数据来判断内容质量。当系统检测到某条内容的点赞量在短时间内异常激增,但完播率、评论数等核心互动数据却不成比例时,会判定为“异常数据”,进而降低内容推荐权重。这意味着,刷赞行为可能导致内容从“潜在爆款”直接沦为“流量黑洞”——即便拥有数万点赞,实际触达用户可能不足千人,这种“虚假繁荣”反而会消耗账号的算法信任度。

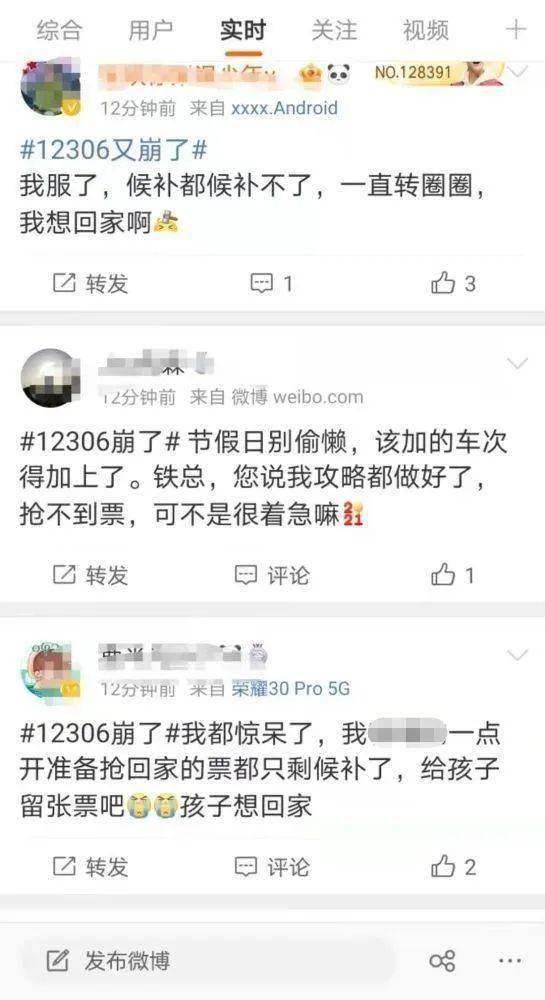

更深层的矛盾在于,用户对虚假互动的敏感度远超想象。社交媒体的底层逻辑是“用户连接”,而点赞、评论等互动行为本质上是用户对内容的情感反馈。当运营者沉迷于“吊炸天刷赞方法”制造的虚假数据时,忽略了真实用户的体验。例如,一条拥有5万点赞但仅有10条评论的内容,用户会本能地察觉到“数据异常”,进而对账号的专业性和可信度产生质疑。在信息过载的时代,用户早已对“数据泡沫”免疫,他们更愿意关注那些能引发共鸣、提供价值的内容。刷赞或许能带来短暂的“数据虚荣”,却会永久损害账号在用户心中的“心智占领”——这才是曝光度提升的最大障碍。

退一步说,即便“吊炸天刷赞方法”能在短期内骗过算法,实现初步曝光,这种曝光也毫无商业价值。社交媒体曝光度的终极目标,是转化为品牌认知、用户粘性或实际转化,而虚假互动无法实现任何一环。例如,某品牌通过刷赞让产品宣传视频获得10万点赞,但评论区无人讨论产品功能,视频页面的点击转化率不足0.1%,这样的曝光除了满足运营者的数据KPI,对品牌增长毫无意义。反观那些深耕优质内容的账号,即便初始点赞数不高,却能通过真实用户互动积累“私域流量”,实现“小而美”的精准触达——这种由真实价值驱动的曝光,才是可持续的。

事实上,社交媒体平台早已对“刷赞”行为举起“红牌”。近年来,各大平台持续升级反作弊技术,某社交平台甚至推出了“互动质量评分体系”,对异常账号进行限流、封禁处理。更关键的是,随着用户对内容真实性的要求越来越高,“数据造假”正在从“行业潜规则”变为“用户公敌”。那些依赖“吊炸天刷赞方法”的运营者,最终可能面临“数据清零”“账号冻结”的严重后果,这种“饮鸩止渴”式的操作,与提升曝光度的初衷早已背道而驰。

那么,抛开“捷径”的诱惑,真正能提升社交媒体曝光度的方法是什么?答案其实很简单:回归内容本质,拥抱真实互动。优质内容是流量的“发动机”,无论是引发共鸣的故事、解决痛点的干货,还是创新的形式表达,都能自然吸引用户点赞、评论和转发。而真实的用户互动,则是算法推荐的“催化剂”——当用户愿意为内容停留、讨论、分享时,算法会判定为“高价值内容”,进而给予更多曝光机会。这种“内容-互动-曝光”的正向循环,虽然无法一蹴而就,却能构建起账号的长期竞争力。

“吊炸天刷赞方法”的盛行,本质上是社交媒体运营中的“浮躁心态”体现——追求短期数据,忽视长期价值。但社交媒体的生态规律早已证明:任何试图绕过平台规则、欺骗用户信任的行为,最终都会被反噬。真正的高曝光度,从来不是“刷”出来的,而是靠优质内容、真实互动和用户信任堆砌起来的。与其沉迷于虚假数据的“泡沫”,不如沉下心打磨内容,用心与用户对话——这或许是最慢的方法,却是最有效的“捷径”。