同人创作在当下已成为连接原作与粉丝的重要桥梁,但作品曝光难、热度低的困境,让不少创作者将目光投向“刷赞基地”——那些提供点赞、转发、评论等数据服务的灰色产业链。然而,这种看似便捷的“热度捷径”,真的能帮助同人创作者走得更远吗?同人创作者需要刷赞基地来提升作品热度吗? 答案或许并非简单的“需要”或“不需要”,而是需要穿透数据迷雾,重新审视热度与创作价值的真实关系。

“刷赞基地”的运作逻辑,本质是利用算法漏洞与人性焦虑构建的虚假繁荣。这些平台通过机器批量注册账号、真人“水军”互动等方式,为同人作品快速积累虚假数据。对于急需曝光的新人创作者而言,低至几十元就能“购买”上千点赞的诱惑,确实能暂时缓解流量焦虑——当一篇同人文或一张同人画获得高互动时,平台算法可能将其判定为优质内容,从而推荐给更多用户,形成“数据-曝光-更多数据”的循环。但这种循环建立在流沙之上:虚假互动无法转化为真实粘性,粉丝列表里满是“僵尸号”,评论区充斥着模板化评论,不仅无法构建有效社群,反而可能让真正喜爱作品的粉丝感到疏离。

同人创作者对“刷赞基地”的依赖,折射出当下内容生态的深层矛盾。二次创作本身具有“寄生性”——需依托原作IP积累初始受众,同时又因题材、风格的小众化面临天然的流量天花板。平台算法偏爱“爆款逻辑”,追求高互动、快传播,而同人创作往往需要时间沉淀:一篇深度解读同人文可能需要万字篇幅,一幅精细的同人画作可能耗时数周,这类“慢内容”在追求“短平快”的数据环境中天然吃亏。当创作者发现,精心打磨的作品不如一篇随手拼接的“水文”获得流量时,“刷赞”便成了无奈的“自我拯救”。但这种拯救,本质上是用虚假数据喂养算法,最终只会让创作者陷入“依赖虚假数据-无法产出真实爆款-更依赖虚假数据”的恶性循环。

更值得警惕的是,刷赞行为正在悄然侵蚀同人创作的核心价值。同人文化的魅力,在于创作者对原作的理解、再创造与情感共鸣,是“爱发电”的精神驱动。当热度成为唯一目标,创作便可能沦为数据的附庸:为了迎合刷赞平台的“数据套餐”,创作者可能放弃深度思考,转而批量生产“流量密码”式内容——比如重复使用热门CP、蹭原作热点、甚至降低创作标准。这种“内卷”不仅消耗创作者的热情,更让同人圈陷入劣币驱逐良币的困境:真正有温度、有创意的作品因数据不佳被埋没,而充斥着虚假热度的内容却占据流量高地,最终损害的是整个同人文化的生态根基。

从平台视角看,刷赞基地的存在本身就是对内容生态的破坏。主流平台虽已建立反作弊机制,但“道高一尺,魔高一丈”,刷赞手段不断迭代——从纯机器刷量到真人模拟互动,从单平台操作跨平台联动,平台监管成本持续增加。更关键的是,虚假数据会污染算法推荐逻辑:当系统误判刷赞内容为优质资源,就会将本应属于优质原创的流量倾斜给“数据注水”作品,长此以往,用户对平台的内容信任度会逐渐崩塌。对于同人创作者而言,依赖刷赞看似“短期获利”,实则是在透支平台的信任环境,最终可能面临限流、封号等风险,得不偿失。

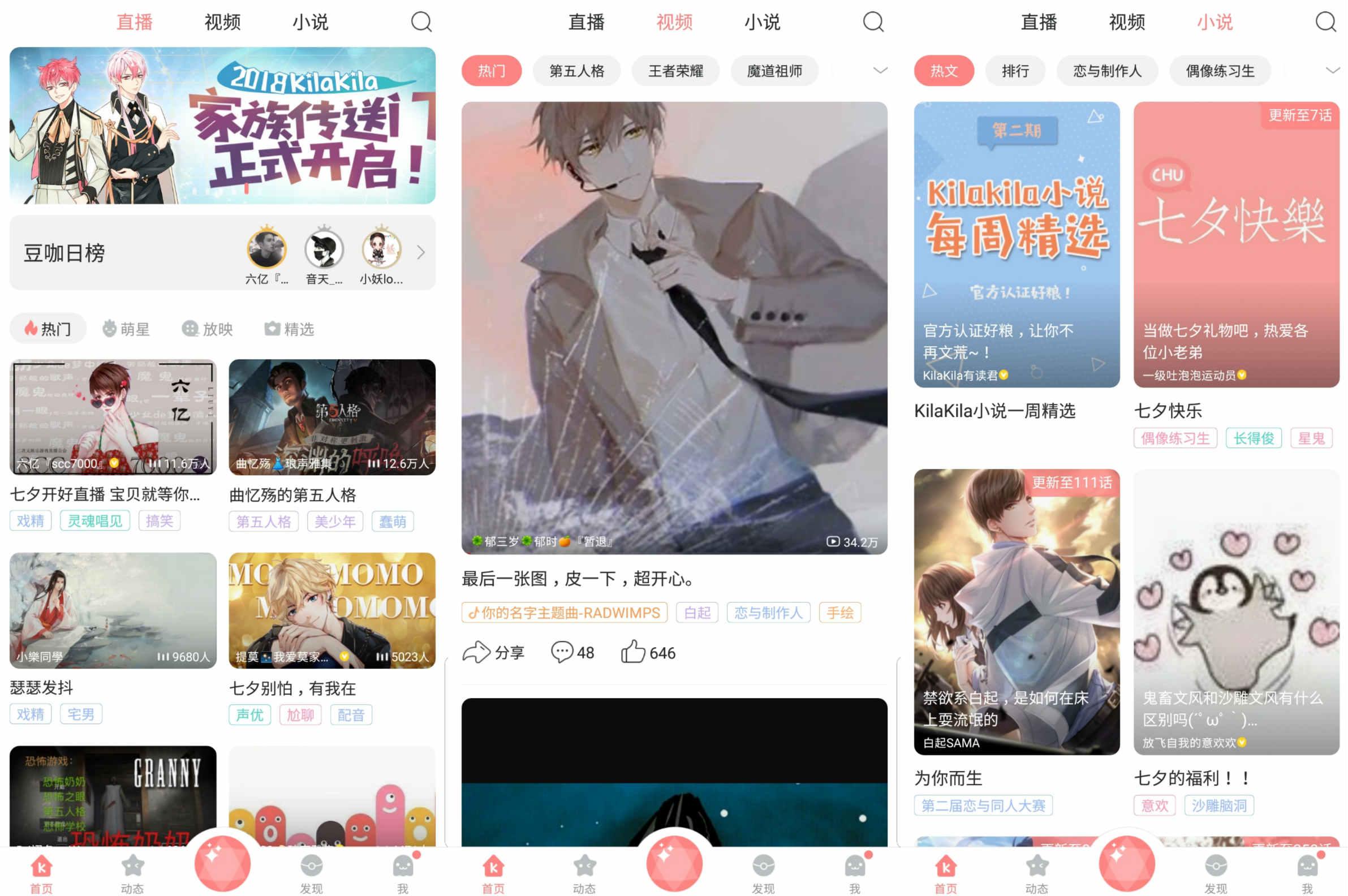

那么,同人创作者是否只能被动接受“数据困境”?答案并非如此。真正能支撑创作者走远的,从来不是虚假的热度,而是真实的内容价值与社群连接。在垂直领域深耕,是同人创作者突破流量瓶颈的关键。例如,一位擅长古风同人画的创作者,可以在微博、LOFTER等平台持续输出高质量作品,同时加入同人绘画社群,通过“作品互评”“主题创作活动”等方式积累精准粉丝;一位同人文作者,则可通过分析原作粉丝的阅读偏好,写出有深度的“补全向”“解读向”内容,引发核心受众的共鸣与自发传播。这种基于真实兴趣的连接,虽然初期增长缓慢,但粉丝粘性远高于“刷赞”获得的僵尸粉,更能转化为长期影响力。

平台机制也在为优质同人创作提供更多可能性。近年来,部分平台已意识到同人文化的特殊性,推出“同人专区”“创作激励计划”,通过人工审核、流量扶持等方式,为中小同人创作者提供曝光机会。例如,某漫画平台设立“同人创作榜单”,不仅考量数据指标,更注重内容的创意性与原作契合度;某文学社区则通过“编辑推荐”“专题收录”等方式,让优质同人作品跳出算法桎梏。这些机制表明,平台正在从“唯数据论”向“质量优先”调整,创作者若能抓住政策红利,用心打磨内容,完全有机会在不依赖刷赞的情况下获得认可。

归根结底,同人创作者需要刷赞基地来提升作品热度吗?答案是否定的。刷赞或许能带来短暂的数据虚荣,却会牺牲创作初心、破坏生态信任,最终让创作者在虚假繁荣中迷失方向。同人创作的本质,是“用爱发电”的纯粹与“再创造”的巧思,是创作者与原作、与粉丝之间情感的双向奔赴。真正的热度,从来不是冰冷的数字,而是当你的作品让某个陌生人发出“原来有人和我一样喜欢这个角色”的感叹时,那份跨越次元的共鸣。与其将精力耗费在刷赞基地的灰色交易中,不如回归内容本身——用心打磨每一个细节,真诚与同好交流,让热爱成为最坚实的流量基石。这才是同人创作者在数据时代最该坚守的“热度密码”。