在名人朋友圈的生态里,一个隐秘的产业链正悄然运转:刷赞组。这些由第三方机构或个人组建的“点赞军团”,通过批量操作为名人的朋友圈动态快速积累数千甚至上万点赞,营造出“万人空巷”的互动假象。然而,当数据的光环褪去,一个核心问题浮出水面:名人朋友圈中的刷赞组,真的能带来真实粉丝吗? 要回答这个问题,需先剥离其表面的数据泡沫,深入探究真实粉丝的生成逻辑,以及刷赞行为与粉丝增长之间的本质矛盾。

刷赞组:朋友圈里的“数字魔术师”

名人朋友圈刷赞组的操作逻辑并不复杂:机构通过虚拟账号、水军矩阵或“养号”平台,模拟真实用户行为,在名人发布动态后的黄金时段内集中点赞。这些点赞往往来自不同IP、不同设备,甚至附带随机评论,试图以“以假乱真”的方式规避平台检测。对部分名人而言,这似乎是一剂“速效药”——高点赞数能强化“人气爆棚”的公众形象,吸引品牌方合作,甚至带动其他社交平台的粉丝迁移。但问题在于,这种“数字魔术”制造的只是视觉层面的繁荣,与真实粉丝的“质”相去甚远。

真实粉丝的核心:从“点赞”到“认同”的跨越

真实粉丝的定义从来不是冰冷的数字,而是基于内容价值的情感共鸣与行为认同。在社交媒体生态中,粉丝的“真实性”体现在三个维度:主动互动(评论、转发、收藏)、长期关注(持续追踪动态)、价值转化(消费、推荐、参与线下活动)。刷赞组提供的点赞,本质是被动、机械、无差别的“数字堆砌”,缺乏与内容的深度连接。例如,某明星发布公益动态,刷赞组能瞬间带来5000点赞,但若评论区无人讨论公益细节,也无人主动转发呼吁,这些点赞便沦为无意义的“数据噪音”——它无法证明粉丝对内容的认同,更无法激发二次传播的涟漪效应。

数据泡沫下的“信任反噬”

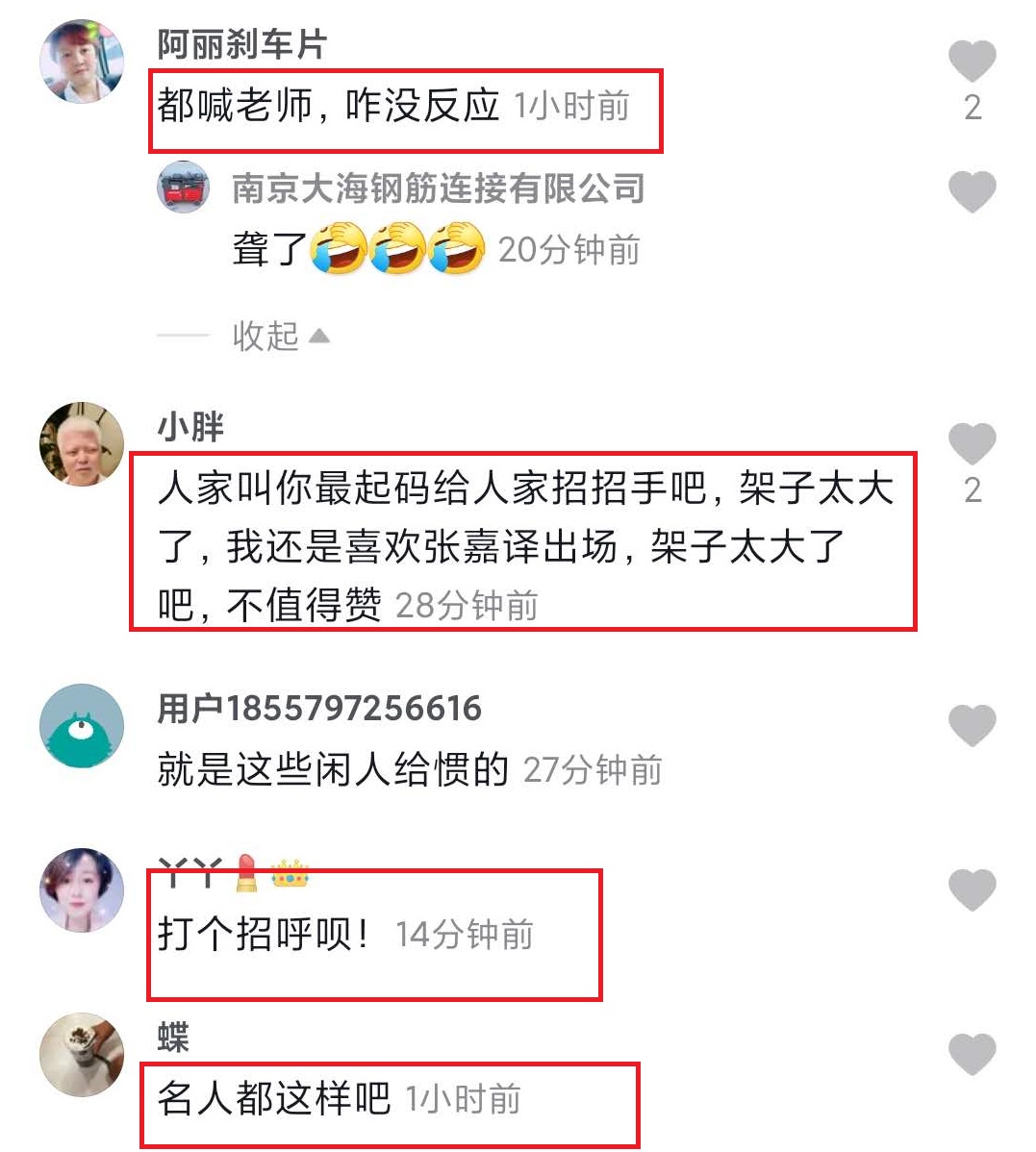

刷赞行为最致命的伤害,在于对名人社交资产根基的侵蚀。当朋友圈的点赞数与真实互动率严重背离(例如点赞过万却仅有个位数评论),敏锐的用户会迅速察觉“数据注水”,进而对名人的真实影响力产生质疑。在社交媒体时代,用户对“真实性”的敏感度远超以往,任何试图通过造假营造人气的行为,都可能引发“信任反噬”。某时尚博主曾因朋友圈长期刷赞,被网友扒出“点赞数远超粉丝总数”,最终导致品牌合作流失、粉丝脱粉——这印证了一个规律:虚假数据能制造短期光环,却会透支长期信任,而信任恰恰是粉丝经济的核心货币。

平台监管与算法淘汰:刷赞组的“生存危机”

随着各大平台对社交数据真实性的重视,刷赞组的生存空间正被急剧压缩。微信、微博等平台已升级算法模型,通过识别点赞行为的时间规律、设备特征、用户画像异常等维度,批量清理虚假互动账号。例如,若某条动态在1分钟内集中出现100条来自不同城市但设备型号相同的点赞,系统会自动判定为异常并限流。此外,品牌方在评估名人商业价值时,已从单一关注“点赞量”转向综合分析“互动率”“粉丝活跃度”“内容传播深度”等指标。这意味着,依赖刷赞组维持的数据,不仅无法转化为真实粉丝,还可能因触发平台风控机制,导致真实曝光量下降,形成“越刷越没流量”的恶性循环。

从“数据依赖”到“内容为王”:真实粉丝的破局之道

刷赞组与真实粉丝的本质矛盾,折射出社交媒体运营的核心命题:是追逐短期数据繁荣,还是构建长期内容价值?事实上,真实粉丝的增长从来无捷径可走,其核心逻辑始终是“以内容为桥,以情感为媒”。当名人持续输出有温度、有观点、有价值的内容——无论是分享生活感悟、传递专业知识,还是参与公共议题讨论——才能吸引同频共振的用户,形成“内容吸引-用户认同-粉丝沉淀”的正向循环。例如,某学者型名人坚持在朋友圈分享深度读书笔记,虽然点赞数不及娱乐明星,但评论区总能引发热烈讨论,粉丝群体也因此高度垂直且粘性强——这些粉丝并非因“数据光环”而来,而是因“思想共鸣”留下。

结语:褪去数据泡沫,回归粉丝本真

名人朋友圈中的刷赞组,更像是一面镜子:照出了部分人对“流量至上”的执念,也照出了粉丝经济的本质回归。真实粉丝从来不是“刷”出来的,而是“养”出来的——需要用心经营内容,真诚对待用户,在一次次互动中建立情感联结。当名人们放弃对虚假数据的依赖,转而深耕内容价值时,朋友圈的每一个真实点赞、每一条真诚评论,才会成为粉丝增长的基石。毕竟,当数字泡沫褪去,真正留在社交场域的,只有那些愿意为你的故事驻足、为你的观点共鸣的真实灵魂——这,才是粉丝经济的本真。