“名片赞日刷十万”在社交媒体语境中,绝非简单的数字游戏,而是折射出当代流量经济下品牌焦虑、数据崇拜与生态异化的复杂符号。当“点赞”从用户真实互动的载体异化为可量化的KPI,“日刷十万”则成为这种异化最极端的具象——它既是对社交媒体传播逻辑的扭曲性迎合,也是品牌在短期利益驱动下对长期价值的透支。这种现象的背后,藏着流量时代的集体迷失,也藏着对“真实影响力”的重新叩问。

一、“名片赞日刷十万”:被量化的“社交货币”与流量幻觉

在社交媒体中,“名片赞”常被视作品牌或个人IP的“社交货币”——高点赞量意味着内容受欢迎、受众认可,甚至被解读为“影响力”的直接证明。而当这种“货币”被要求“日刷十万”,便彻底脱离了用户自发互动的本质,沦为一场精心策划的数据表演。

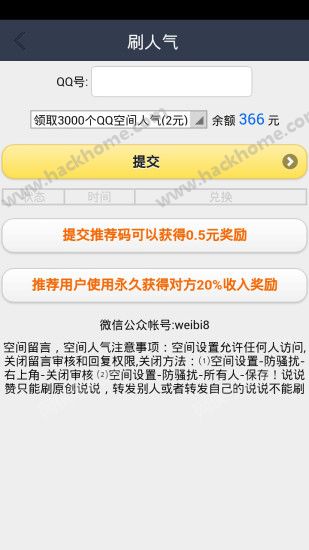

所谓“刷”,早已不是自然增长的积累,而是通过技术手段(如水军、机器人程序)或人工组织(如兼职点赞群)实现的“批量生产”。一些服务商甚至打出“24小时内十万赞,真人IP无痕刷量”的广告,将点赞拆解为“基础点赞+互动点赞+转发点赞”的组合套餐,价格低至每千赞5元。这种操作下,“名片赞”不再是内容质量的反馈,而是可购买、可复制的“数字商品”。

品牌方为何愿意为这种“虚假繁荣”买单?根源在于对“流量=价值”的迷信。在社交媒体的算法推荐机制中,高互动内容往往能获得更多曝光,品牌方误以为“点赞量=曝光量=转化量”,于是将“日刷十万”视为快速提升“存在感”的捷径。尤其是新品牌或中小商家,缺乏自然流量的积累周期,试图通过刷量制造“热门”假象,吸引用户关注。这种“流量幻觉”让“名片赞日刷十万”成为一条看似高效的“捷径”,实则通往更深的信任危机。

二、数据崇拜下的恶性循环:当“点赞”成为唯一标准

“名片赞日刷十万”的盛行,本质上是社交媒体生态中“数据崇拜”的极端产物。平台以互动数据为权重分配流量,品牌以数据指标衡量传播效果,用户则在“高赞=优质”的潜意识引导下被算法裹挟——三方共同构建了一个以“点赞”为核心的评价体系,而这个体系的脆弱性,恰恰被“刷量” exploit 到极致。

对品牌而言,过度依赖点赞量会导致决策扭曲。某快消品牌曾为推广新品,斥资百万刷量,使产品宣传视频点赞量突破百万,但实际转化率不足0.5%。评论区充斥着“刷的吧”“点进来就为了赞”的质疑,真实用户对品牌的信任不升反降。这种“数据泡沫”让品牌陷入“越刷量越依赖流量,越依赖流量越难放弃刷量”的恶性循环,最终忽视了对产品本身和用户真实需求的打磨。

对平台而言,“刷量”破坏了算法的公平性。当虚假互动数据污染内容池,优质原创内容可能因“自然增长慢”而被淹没,低质刷量内容却因“数据亮眼”获得优先推荐。长此以往,平台的内容生态会趋于劣质化,用户失去对平台的信任,最终导致“劣币驱逐良币”。正如某社交平台算法工程师所言:“当点赞可以购买,算法就成了助纣为虐的工具——它不是在连接优质内容与用户,而是在放大虚假需求。”

三、信任崩塌:从“社交货币”到“信用负债”的异变

“名片赞日刷十万”最致命的伤害,在于对“信任”这一社交媒体核心基石的瓦解。社交媒体的本质是“连接”,而信任是连接的黏合剂——用户点赞,是因为认同内容、信任发布者;品牌追求点赞,是因为希望获得用户认可。但当点赞可以被“刷”,这种信任便从“情感认同”异化为“数字交易”,最终变成“信用负债”。

去年,某头部KOL因“百万赞视频实为刷量”被网友扒出,其商业代言接连遭品牌方解约,粉丝数短期内暴跌百万。事件曝光后,评论区涌入大量“原来我点的赞都是假的”“再也不信这种高赞了”的声音。这种信任崩塌不仅是个体品牌的灾难,更会引发整个行业的“信任通胀”——用户对所有高赞内容都抱有怀疑,甚至对真实的优质互动也产生质疑。

更深远的影响在于,它扭曲了年轻一代对“价值”的认知。当青少年看到“日刷十万赞”的轻松成功,可能会误以为“努力不如造假”“流量就是一切”,这种价值观的异化比商业损失更可怕。社交媒体本应是传播真实、连接美好的平台,当“点赞”沦为数据游戏的筹码,它便失去了应有的社会价值。

四、破局之路:从“流量思维”到“用户思维”的回归

“名片赞日刷十万”的警示意义在于:社交媒体的终极目标不是“数字的堆砌”,而是“关系的沉淀”。品牌若想摆脱流量焦虑,必须从“刷量思维”转向“用户思维”,将重心从“如何让点赞变多”转向“如何让用户愿意点赞”。

对品牌而言,真实影响力的构建需要“内容深耕”而非“数据造假”。例如,某新锐咖啡品牌放弃刷量,转而通过“门店真实顾客故事”短视频积累口碑,内容虽无百万赞,却因贴近用户生活,评论区充满“这就是我常去的店”“被故事打动了”的真实互动,最终实现复购率提升30%。这种“慢流量”或许不如“日刷十万”耀眼,却能沉淀下高粘性的用户群体,为品牌带来长期价值。

对平台而言,需建立“反刷量”的硬性机制与“重质量”的评价体系。例如,某短视频平台近期上线“互动真实性检测系统”,通过分析用户行为路径(如点赞前是否观看完整视频、是否有历史互动记录)识别异常数据,对刷量账号限流甚至封禁。同时,平台算法应增加“用户停留时长”“评论深度”“转发率”等指标权重,让优质内容因“真实打动”而非“数据造假”获得曝光。

对行业而言,需重构“影响力评价标准”。广告主、品牌方应摒弃“唯点赞论”,引入“用户画像匹配度”“情感共鸣指数”“商业转化效率”等多元指标,让“真实影响力”取代“虚假数据”成为合作的核心依据。行业协会也可建立“社交媒体数据真实性公约”,对刷量行为进行行业自律与惩戒。

“名片赞日刷十万”不是社交媒体的勋章,而是流量时代的“照妖镜”——它照出了对速成的渴望,也照出了对真实的漠视。当点赞回归“认同”的本义,当流量服务于“连接”的本质,社交媒体才能真正成为品牌与用户对话的桥梁。毕竟,真正的“高赞”,从来不是刷出来的,而是用心换来的。