在内容平台与线上活动日益繁荣的当下,点赞、投票等互动行为已成为衡量内容价值与用户参与度的重要指标。然而,伴随而来的“刷票”“刷赞”等灰色操作屡禁不止,不仅扭曲了数据真实性,更破坏了公平竞争的生态。作为平台运营的“神经中枢”,后台管理系统对点赞刷票实时操作记录的可视化能力,已成为衡量平台内容公平性与运营安全性的核心指标。那么,后台管理系统是否具备可见点赞刷票实时操作记录的功能?其技术实现路径与管理价值何在?又面临哪些现实挑战?本文将围绕这些问题展开深度探讨。

一、点赞刷票行为的隐蔽性与实时监控的必要性

点赞刷票行为早已从早期的“人工手动点击”演变为“技术化、规模化、自动化”的灰色产业链。通过模拟用户行为、使用代理IP池、批量控制虚拟设备等手段,刷票工具能在短时间内伪造大量虚假互动数据,其操作痕迹具有“高频、短时、集中”的特征。例如,在某短视频平台的挑战赛中,曾有参赛者通过程序控制1000台虚拟设备在1分钟内完成10万次点赞,这种异常行为若缺乏实时监控,极易被误判为“自然流量增长”。

传统的事后追溯模式存在明显滞后性:当数据异常被发现时,刷票行为早已完成,平台不仅难以追责,还可能因数据失真导致资源错配(如流量倾斜、奖励发放错误)。因此,后台管理系统对点赞刷票实时操作记录的可视化,并非简单的“数据罗列”,而是通过实时捕获、动态分析、即时预警,构建“事前预防-事中干预-事后追溯”的闭环治理体系。这种能力直接关系到平台能否快速响应恶意行为,维护健康的内容生态。

二、后台管理系统的实时操作记录:技术实现与数据维度

后台管理系统实现对点赞刷票实时操作记录的可视化,依赖于底层技术架构的深度整合与数据维度的全面覆盖。从技术路径看,其核心在于“实时数据采集+动态行为分析+可视化呈现”三大环节:

实时数据采集是基础。平台需通过用户行为日志系统(如ELK Stack)、API接口监控、设备指纹识别等技术,实时捕获每一次点赞/投票操作的原始数据,包括但不限于:操作时间戳、用户ID/IP地址/设备指纹、请求来源(APP/H5/小程序)、操作频次、点击间隔、地理位置等。例如,当同一IP地址在1秒内发起5次点赞请求,或同一设备在10分钟内跨10个账号进行投票,这类数据会被标记为“异常行为候选”并实时推送至后台分析模块。

动态行为分析是关键。借助机器学习算法(如孤立森林、LSTM神经网络),后台系统可建立“正常用户行为模型”,将实时采集的数据与模型进行比对。例如,正常用户的点赞行为通常呈现“时间分布离散、设备与账号关联性强、地理位置相对稳定”等特征,而刷票行为则可能表现出“操作频次突增、设备指纹集中、地理位置异常漂移”等偏差。当数据偏离模型阈值时,系统会自动触发预警,并将异常操作的实时记录(如具体时间、设备ID、请求参数)在后台管理界面高亮显示。

可视化呈现是落点。后台管理系统需通过仪表盘(Dashboard)、时间轴图谱、热力图等形式,将实时操作记录转化为直观的可视化界面。例如,运营人员可通过“实时异常流量监控”模块,看到当前正在发生的刷票操作数量、涉及账号数、异常IP分布等;通过“操作时间轴”回溯某一账号的点赞序列,快速定位是否存在程序化操作。这种可视化能力让抽象的数据转化为可感知的“治理抓手”,大幅提升响应效率。

三、实时操作记录的管理价值:从被动防御到主动治理

后台管理系统对点赞刷票实时操作记录的可视化,不仅是技术能力的体现,更是平台治理理念的升级——从“被动处理投诉”转向“主动识别风险”,其管理价值贯穿运营全流程:

快速响应与精准打击是直接价值。当实时记录显示某账号存在高频异常点赞时,平台可立即触发干预机制,如临时限制该账号的互动权限、冻结异常数据,甚至启动调查程序。例如,某电商平台在“双11”期间通过实时监控发现某商家通过刷单伪造“爆款”数据,后台系统在10分钟内锁定异常订单并拦截,避免了虚假流量误导消费者。

数据溯源与责任界定是深层价值。实时操作记录相当于“操作留痕”,为后续的责任追溯提供完整证据链。当出现刷票争议时,平台可通过后台记录调取某一时间段的操作日志,明确异常行为的发起者、参与者及技术手段,为处罚依据(如封号、取消资格)提供支撑。这种“可追溯性”不仅增强了平台规则的权威性,也倒逼用户规范行为。

优化算法模型与策略迭代是长期价值。通过对实时异常数据的持续分析,平台可反向优化刷票识别算法。例如,若发现新型刷票工具通过“模拟用户滑动轨迹”规避检测,后台团队可将其行为特征纳入训练数据,提升算法的泛化能力。同时,实时记录还能揭示刷票行为的高发场景(如特定活动类型、用户群体),帮助平台针对性调整运营策略(如加强活动前审核、优化互动规则)。

提升用户信任与平台公信力是终极价值。对于普通用户而言,平台能否“看见并打击刷票”直接影响其对公平性的感知。当用户通过公开渠道(如活动公示页)看到“刷票行为实时监控数据”时,会对平台产生更强的信任感。这种信任度是平台长期发展的核心资产,尤其在内容竞争激烈的赛道,公平性往往成为用户选择平台的关键因素。

四、应用场景:不同平台下的差异化实践

不同类型的内容与活动平台,对点赞刷票实时操作记录的可视化需求存在显著差异,其后台管理系统的功能设计也需贴合场景特点:

社交媒体平台(如微博、抖音)更关注“内容真实性”。例如,微博的“超级话题”模块中,后台系统会实时监控话题内点赞数据的异常波动,当检测到“机器批量点赞”时,不仅会过滤无效数据,还会在话题页公示“异常点赞处理记录”,向用户展示平台治理的透明度。抖音则通过“创作者服务中心”向达人开放“点赞数据异常提示”,当视频出现疑似刷赞行为时,系统会推送预警并建议申诉,帮助达人维护数据真实性。

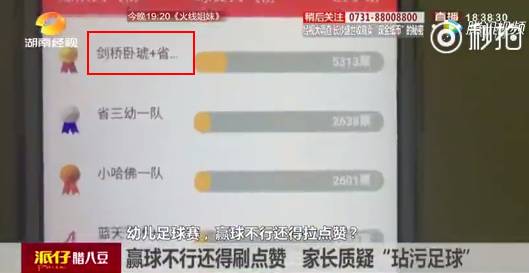

活动投票平台(如微信投票、综艺投票)的核心诉求是“结果公正性”。这类平台的后台管理系统通常设置“投票实时监控大屏”,运营人员可实时查看当前投票量、异常IP占比、重复投票次数等关键指标。例如,某校园歌唱比赛投票系统规定“同一设备每日限投10票”,后台若检测到某设备在1分钟内投票20次,会立即触发“设备封禁”并记录操作日志,同时在公示页面展示“异常投票处理统计”,确保比赛结果可信。

电商平台(如淘宝、拼多多)则侧重“交易公平性”。电商平台的“点赞”多与商品推荐、店铺评分挂钩,刷赞行为会误导消费决策。其后台系统会将“点赞异常”与“交易异常”数据联动分析,例如当某店铺的“点赞量突增”同时伴随“退款率升高”时,系统会判定为“刷赞引流+售后欺诈”的复合违规,并实时记录操作轨迹,为风控部门提供全面证据。

五、挑战与应对:实时监控的局限性与技术迭代

尽管后台管理系统对点赞刷票实时操作记录的可视化能力已成为行业标配,但其技术实现与落地应用仍面临多重挑战,需持续迭代优化:

刷票技术的“道高一尺,魔高一丈”是核心挑战。随着AI技术的发展,新型刷票工具已能模拟“真人操作”:通过生成随机点击间隔、模拟用户滑动轨迹、使用动态代理IP池等方式规避检测。例如,基于GPT大模型开发的“智能刷票程序”可生成符合人类行为逻辑的点赞序列,传统基于“频次阈值”的检测方法难以识别。对此,平台需引入“多模态分析”技术,将点赞行为与用户画像(如历史互动习惯、设备使用时长)、上下文环境(如页面停留时间、点击前后行为)结合,构建更立体的“行为真实性评估体系”。

数据量庞大与实时处理压力是技术瓶颈。在亿级用户规模的平台上,每秒可能产生数万次点赞操作,实时采集与分析这些数据对服务器算力、网络带宽提出极高要求。若处理延迟过高,可能导致“预警滞后”。为解决这一问题,头部平台普遍采用“边缘计算+流处理”架构:在用户端完成初步数据过滤(如剔除无效请求),通过Flink等流处理引擎实现毫秒级数据分析,仅将异常数据推送至后台系统,大幅降低计算压力。

隐私保护与数据安全的平衡是合规挑战。实时记录点赞操作需采集用户IP、设备指纹等敏感信息,如何在使用数据与保护隐私间取得平衡?一方面,平台需遵循《个人信息保护法》等法规,对采集数据进行脱敏处理(如隐藏部分IP地址),仅向授权运营人员开放查看权限;另一方面,可通过“联邦学习”等技术,在本地设备完成行为分析模型训练,避免原始数据上传至服务器,从源头降低隐私泄露风险。

六、结语:以“实时可见”构建内容生态的信任基石

后台管理系统对点赞刷票实时操作记录的可视化,本质是平台对“公平性”的技术承诺。它不仅是打击灰色行为的工具,更是连接平台、用户与内容的“信任桥梁”。随着技术迭代,这种能力将从“单一监控”向“智能治理”升级——通过实时数据驱动规则优化、用户教育与生态共建,最终实现“让每一份点赞都真实,让每一次投票都公正”的目标。对于平台而言,唯有将“实时可见”融入治理基因,才能在激烈的内容竞争中赢得用户信任,构建可持续发展的健康生态。