在社交媒体互动场景中,“整齐的队形效果”已成为衡量内容传播力的隐性指标——当评论区出现首字母连成品牌Slogan、句式重复形成韵律感、或图案式排列引发视觉共鸣时,这种规律性互动不仅能提升内容辨识度,更能激发用户参与欲。正因如此,“哪个秒赞网站能刷出整齐的队形效果?”成为运营者与内容创作者的常见疑问。事实上,队形效果的核心并非工具本身,而是对“规律性视觉呈现”与“真实互动逻辑”的双重把控,脱离这一本质的单纯“刷量”,终将在平台风控与用户审美疲劳中失效。

“整齐的队形效果”本质是信息传播的“视觉锚点”。不同于零散评论的碎片化呈现,队形通过预设的排列规则(如固定句式、字符间隔、发布时序),将分散的互动行为整合为具有强识别度的符号。例如,活动宣传中“1楼支持,2楼顶起,3楼打卡”的楼层接龙,或品牌话题中“XXX,我们一直都在”的重复句式,这类队形能快速传递核心信息,降低用户理解成本。从心理学角度看,人类大脑对规律性图案具有天然偏好(格式塔心理学中的“完型倾向”),整齐的队形能通过视觉秩序感增强内容的记忆点,进而提升传播效率。这也解释了为何用户执着于寻找“能刷出整齐队形的秒赞网站”——他们需要的不仅是流量,而是通过流量实现“视觉化信息传递”的终极目标。

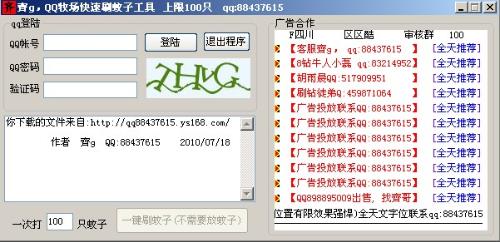

实现队形效果的技术逻辑,在于对“互动行为规律”的精准模拟。秒赞网站作为工具,其核心功能在于批量控制评论/点赞的发布时间、内容模板与顺序排列。但并非所有秒赞工具都能支撑“整齐队形”:基础工具仅支持固定文本的重复发布,易因内容同质化被平台识别;而具备“自定义模板”“动态变量嵌入”“时序微调”功能的高级工具,才能实现真正的“队形控制”。例如,通过设置“{用户昵称}+固定短语”的模板,结合毫秒级的时间间隔控制,可使评论按昵称首字母或注册时间自动排序,形成“字母队形”或“时间轴队形”。此外,部分工具支持“评论预排序”功能,即提前设计好队形序列(如“❤️❤️❤️”“支持支持支持”的重复图案),再通过批量发布还原预设顺序——这种技术逻辑的本质,是将“人工设计的视觉规律”转化为“机器执行的互动指令”。

然而,当前秒赞网站在队形效果实现上存在明显痛点。首先是稳定性问题:多数工具依赖代理IP池或模拟器行为,但平台风控系统已能识别“非自然时序”(如同一秒内发布10条评论),导致队形出现乱序或中断。其次是内容同质化:若仅依赖固定模板,评论区将充斥“复制粘贴”式评论,用户易产生审美疲劳,甚至反噬品牌形象。更关键的是合规风险:2023年以来,微信、抖音等平台持续升级“反刷量”算法,对“批量发布+固定内容”的行为直接限流,这意味着单纯依赖秒赞工具“刷队形”,已从“低效”转向“高风险”。真正的队形价值,应建立在“真实用户参与”的基础上,而非技术模拟的虚假繁荣。

理性选择秒赞网站的关键,在于评估其对“真实互动逻辑”的适配性。优先考虑支持“自定义变量+随机化插入”的工具:例如在固定句式中加入“今日天气”“用户属地”等动态信息,使评论兼具规律性与个性化;其次关注“分时发布”功能,将队形评论分散在5-10分钟内发布,模拟真实用户的异步互动行为;最后需验证“内容去重”能力,避免同一文本重复出现触发平台风控。但工具始终是辅助,核心在于“队形创意与内容场景的结合”。例如,知识类内容可设计“提问-回答”式队形(“1楼:如何学英语?2楼:多背单词!3楼:多练口语!”),品牌活动可引导用户生成“昵称+祝福”的个性化队形——这种将技术工具与用户创意结合的队形,才能真正实现“视觉吸引+情感共鸣”的双重效果。

在社交媒体生态日益强调“真实互动”的当下,“哪个秒赞网站能刷出整齐的队形效果?”的答案,已从“工具推荐”转向“策略重构”。运营者需明确:队形效果的终极目标不是“整齐”本身,而是通过整齐的视觉呈现,激发用户的自发参与。当评论区既有工具辅助的“基础队形”,又有用户创作的“个性化延伸”,这种“技术+创意”的混合队形,才能在平台规则与用户需求间找到平衡点。真正的“整齐”,是用户自发形成的互动仪式,而非技术堆砌的数字泡沫——这或许是对“队形效果”最深刻的诠释,也是社交媒体传播的底层逻辑。