在消费降级与理性购物成为主流趋势的当下,“省钱”二字始终是消费者决策的核心驱动力。各类“低价平台”如雨后春笋般涌现,其中“一元卡盟平台”凭借“一元购卡”“超低价折扣”等标签迅速吸引流量,不少用户将其视为“省钱购物的秘密武器”。但当我们剥离营销话术,深入剖析其运作逻辑与潜在风险时,会发现一元卡盟平台的“省钱”光环背后,隐藏着远比表面价格更复杂的消费陷阱与隐性成本。它或许能满足部分用户的短期占便宜心理,却绝非“省钱购物的最佳选择”,甚至在某些情况下可能让消费者付出远超商品价值的代价。

一、一元卡盟平台的运作逻辑:低价背后的“拆东墙补西墙”

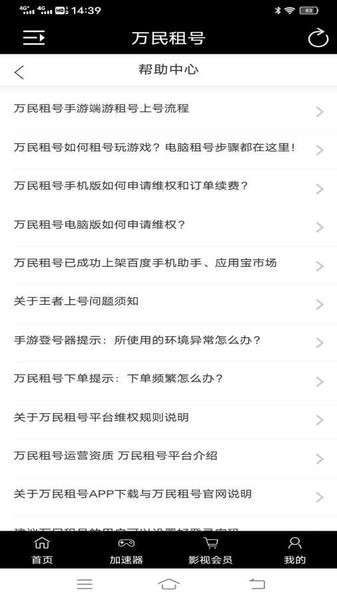

要判断一元卡盟平台是否真的“省钱”,首先需理解其商业模式。这类平台通常以“一元抢大牌卡券”“9.9元秒杀电影票”“超低价话费充值”等为噱头,吸引用户注册并充值成为会员。其核心盈利点并非商品本身,而是通过“低价引流+会员费+信息差”的三重套路实现盈利。

一方面,平台会将部分高频、低额商品(如1元话费、2元视频会员)作为“引流款”,以接近成本甚至亏本的价格出售,制造“全网最低”的假象,吸引用户停留和分享。但这类商品往往限量秒杀,普通用户很难抢到;另一方面,对于高价商品(如品牌购物卡、酒店折扣券),平台会通过“原价虚高+折扣标低”的方式混淆视听。例如,一张面值500元的品牌购物卡,平台可能标注“原价500元,卡盟价99元”,看似省了401元,实则该卡券在官方渠道的日常折扣价可能仅需120元,所谓“省的钱”不过是信息差制造的幻觉。

更关键的是,多数一元卡盟平台要求用户充值会员才能参与“低价购”,会员费从几十元到数百元不等。平台会以“会员专享”“充值返利”等话术诱导用户付费,但一旦会员费到手,部分平台便对后续售后、卡券 validity等问题敷衍了事,甚至直接关闭跑路。这种“用少数低价商品换用户信任,再通过会员费和虚假折扣收割利润”的模式,本质上是一种“拆东墙补西墙”的庞氏骗局,与“省钱”的初衷背道而驰。

二、被忽视的隐性成本:时间、风险与信任的透支

将一元卡盟平台视为“省钱最佳选择”的用户,往往只看到了“1元”“9.9元”的显性低价,却忽视了背后巨大的隐性成本。这些成本远非“省下的几十块钱”所能弥补,甚至可能造成实质性损失。

时间成本是最直接的消耗。为了抢到所谓的“低价好物”,用户需要频繁刷新页面、关注秒杀时间、完成各种分享任务,耗费大量精力。例如,某平台宣称“一元抢星巴克券”,但实际投放量仅为每日10张,全国数万用户抢购,中概率不足0.1%。用户耗费数小时“蹲点”,最终可能颗粒无收,时间成本早已超过商品本身价值。

风险成本则是更隐蔽的陷阱。一元卡盟平台出售的卡券、商品来源复杂,部分平台通过“回收盗刷卡”“伪造兑换码”“对接灰色渠道”等方式获取低价资源,用户一旦使用,可能面临法律风险。例如,某用户在一元卡盟平台以50元“抢购”到一张面值500元的电商购物卡,实际使用时被平台判定为“盗刷卡”而冻结,不仅钱款无法追回,还可能因“涉嫌销赃”被牵连。此外,部分平台会窃取用户个人信息,将手机号、消费习惯等数据贩卖给第三方,导致后续精准诈骗、骚扰电话不断,这种“隐私泄露的成本”往往被用户忽视。

信任成本的透支则更具破坏性。当用户在一元卡盟平台遭遇“卡券无法使用”“售后无人理睬”“平台突然关闭”等问题时,不仅会对该平台失去信任,还可能对整个“低价购物”环境产生怀疑,甚至对正规电商平台的优惠活动也抱有戒心。这种信任危机的负面影响,远超一次购物损失的金钱本身。

三、与正规省钱渠道的对比:为什么“最佳选择”从来不是“最便宜”?

判断一元卡盟平台是否为“省钱购物的最佳选择”,还需将其置于更广阔的省钱场景中,与正规渠道对比。事实上,真正能帮助消费者“长期、稳定、安全”省钱的渠道,从来不是“最便宜”的,而是“性价比最高”且“风险可控”的。

以电商平台为例,京东、淘宝、拼多多等平台的官方活动(如618、双11、百亿补贴)虽然价格未必比一元卡盟“低1块钱”,但有平台担保、七天无理由退换、正品保障等机制,售后问题可通过官方客服解决,风险几乎为零。例如,某品牌官方旗舰店在双11期间推出满500减100的活动,实际到手价可能比一元卡盟的“所谓折扣”高10-20元,但商品有正品保障,且支持无理由退货,这种“确定性”的价值,远非一元卡盟的“不确定性低价”所能比拟。

品牌会员体系也是更可靠的省钱方式。例如,山姆、Costco等付费会员店,年费虽然几百元,但能以批发价购买高品质商品,且商品来源正规,售后有保障。用户支付的年费本质是“购买确定性”,这种“花钱买安心”的模式,比一元卡盟的“免费陷阱”更符合理性消费逻辑。

此外,返利平台、信用卡积分兑换等渠道,虽然需要用户付出一定的操作成本(如比价、积分累积),但整个过程透明可控,且最终获得的优惠是“实实在在”的,不会出现“卡券无法使用”“平台跑路”等风险。这些渠道的核心逻辑是“让渡部分利益换取长期服务”,而非一元卡盟平台的“收割用户信任”。

四、消费者认知误区:“贪便宜”心理下的非理性决策

一元卡盟平台能够吸引大量用户,很大程度上源于消费者的认知误区。其中最典型的,是将“低价”等同于“省钱”,将“占便宜”等同于“理性消费”。

误区一:“一元=绝对省钱”。数学上,1元确实比100元便宜,但消费决策的本质是“价值交换”。如果为了抢1元的商品耗费2小时时间,或者因使用低价卡券导致个人信息泄露,那么“省下的1元”实际上“亏了更多”。理性的省钱,应该是“用合理价格获得等值甚至超值商品”,而非“为了低价而牺牲其他价值”。

误区二:“大家都抢=一定划算”。从众心理让许多用户在看到“万人抢购”“库存告急”等字样时失去判断力。但实际上,这类“抢购”往往是平台刻意制造的营销噱头——通过限制库存、雇佣“水军”抢购等方式,制造“供不应求”的假象,刺激用户跟风。真正的优质商品,正规渠道往往无需通过“秒杀”也能保持销量,因为其性价比本身就有竞争力。

误区三:“虚拟商品无风险”。一元卡盟平台以“虚拟卡券”为主,部分用户认为“虚拟商品不存在质量问题,买了就算亏了也无所谓”。但事实上,虚拟商品的风险远高于实物——一旦卡券无法使用,实物商品至少可以申请售后,虚拟商品却可能因“数据错误”“系统故障”等问题无法追溯,且平台跑路后维权难度极大。

五、行业趋势与消费者建议:在“低价诱惑”中保持理性

随着监管趋严和消费者意识提升,一元卡盟平台的野蛮生长空间正在被压缩。2023年以来,多地市场监管部门已对“虚假宣传”“无资质经营”的一元卡盟平台进行专项整治,部分平台因涉嫌诈骗被立案调查。但不可否认,短期内仍有新平台通过“换马甲”的方式继续坑骗消费者。

对于普通用户而言,面对一元卡盟平台的“低价诱惑”,需牢记三点原则:一是“不贪小便宜”,任何“远低于市场价”的商品背后,都隐藏着“羊毛出在羊身上”的陷阱;二是“认准正规渠道”,优先选择有资质、有口碑的平台,仔细查看用户评价和售后政策;三是“算总账”,不仅要看商品价格,还要计算时间成本、风险成本,综合判断是否真的“省钱”。

省钱购物的本质,是用最合理的成本获得最满意的需求,而非追求“最低价格”。一元卡盟平台或许能带来短暂的“占便宜快感”,但这种快感往往伴随着更大的风险与损失。真正的“省钱最佳选择”,从来不是那些制造噱头的平台,而是那些能让消费者“明明白白消费、安安心心使用”的正规渠道——毕竟,省钱的最终目的,是为了提升生活品质,而非为了“省钱”而牺牲生活的确定性与安全感。