LDtest过检测卡盟,真的能顺利通过检测吗?这是近年来许多虚拟商品交易平台运营者与用户反复追问的核心问题。随着互联网平台对异常行为、违规交易的检测机制日益完善,“过检测”成为卡盟这类虚拟商品集散地维持运营的关键技术命题。然而,LDtest作为一款声称能“绕过平台检测”的工具,其真实效果与潜在风险,始终笼罩在技术迷雾与行业争议之中。要解答这一问题,需深入拆解LDtest的技术逻辑、检测系统的反制能力,以及两者在动态博弈中的真实胜负。

LDtest过检测卡盟:技术原理与“安全”承诺

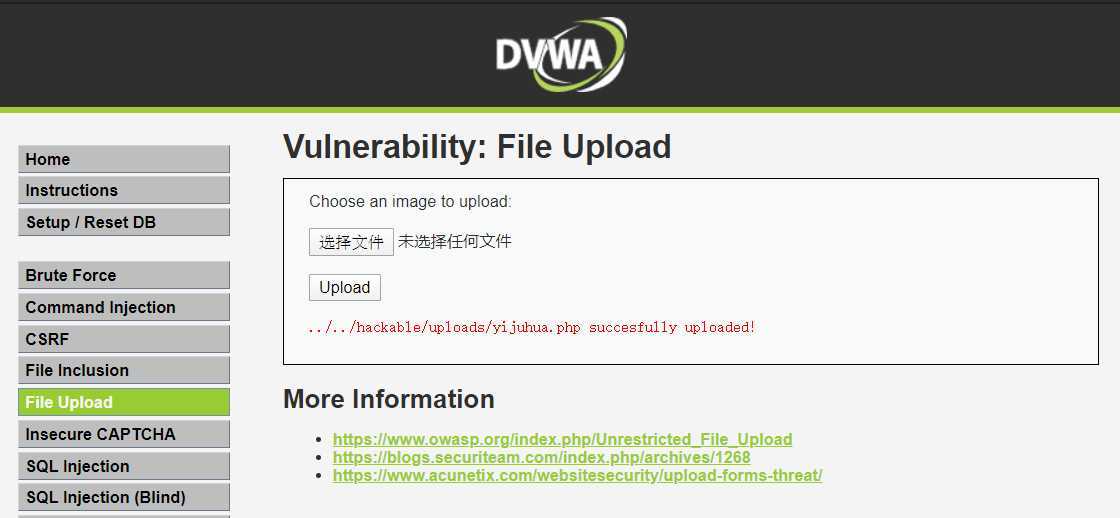

LDtest过检测卡盟的核心卖点,在于通过模拟“正常用户行为轨迹”来规避平台的算法检测。简单来说,卡盟作为虚拟商品(如游戏道具、软件授权、账号服务等)的交易平台,其交易行为常因高频操作、非自然资金流动、短时密集交互等特征被平台判定为“异常”。而LDtest则试图通过技术手段“伪造”正常行为模式:例如,模拟真实用户的浏览停留时间、随机化交易间隔、分散资金流水、模拟人工点击而非自动化脚本,甚至在部分场景下插入“模拟误操作”来降低行为机械感。

这类工具通常以“插件”或“中间层”形式存在,用户通过LDtest接入卡盟平台时,其行为数据会被“过滤”和“重构”,再传递给平台检测系统。理论上,这种“数据伪装”能让异常行为更接近普通用户,从而降低触发风控的概率。LDtest的推广者也常以“99%过检率”“支持主流平台检测”等话术吸引用户,暗示其技术足以应对当前的主流检测机制。但这一承诺是否成立,需从检测系统的技术迭代与底层逻辑出发分析。

检测系统的进化:从“规则识别”到“行为画像”的降维打击

平台检测系统的能力,远超多数用户的想象。早期的检测依赖“规则引擎”,例如“单日交易超过10次”“单笔金额低于1元”等硬性阈值,这类规则简单直接,LDtest这类工具通过随机化参数即可规避。但如今的检测系统早已进入“AI驱动”阶段,核心逻辑从“识别异常行为”升级为“构建用户行为画像”。

具体而言,平台会通过多维度数据(设备指纹、操作习惯、地理位置、消费历史、社交关系等)为每个用户建立动态行为模型。例如,真实用户的操作往往存在“目的性连贯性”:浏览商品→加入购物车→比价→下单,每个环节的时间分布符合人类决策规律;而自动化脚本则常出现“跳过中间环节”“瞬时完成多步骤”等非自然特征。LDtest虽然能模拟操作步骤,但难以完全复制人类行为的“随机性”与“矛盾性”——比如真实用户可能在浏览时突然切换页面,或因网络延迟产生操作中断,这些“不完美”恰恰是AI判断“真人行为”的关键。

更关键的是,检测系统已形成“多级联防”机制:单点行为异常可能被容忍,但一旦触发“设备-账号-行为”三重交叉验证(例如同一设备关联多个异常账号、同一IP出现大量短时高频交易),即便LDtest模拟了部分行为,也会被标记为“高危团伙”。这种“全局视角”的检测,使得局部行为伪装的效果大打折扣。

过检测的代价:风险与收益的失衡

即便LDtest能在短期内“骗过”部分检测系统,其代价也远超想象。首先,技术对抗的“军备竞赛”使得过检测工具的寿命极短。平台检测系统会持续收集“过检测样本”,反向分析工具的行为特征,一旦LDtest的操作模式被识别,其生成的“伪数据”会直接被纳入黑名单,导致所有依赖该工具的账号批量封禁。

其次,LDtest本身的安全性存疑。这类工具通常需要获取用户的高权限访问(如浏览器插件权限、账号登录信息),其开发者身份与数据使用方式往往不透明。曾有案例显示,部分“过检测”工具会偷偷收集用户账号密码、交易记录,甚至植入恶意代码,导致用户面临财产损失与隐私泄露的双重风险。

更深层的问题在于,依赖过检测的卡盟平台,本质上是在“规则边缘游走”。即便短期规避了检测,一旦平台发起专项整治(如针对虚拟货币交易、侵权商品销售等),LDtest这类工具无法提供任何合规庇护。平台与用户的账号、资金仍将面临法律与监管风险,这种“技术侥幸”终将让位于规则铁律。

终极答案:没有“万能钥匙”,只有合规出路

回到最初的问题:LDtest过检测卡盟,真的能顺利通过检测吗?答案是否定的。从技术逻辑看,检测系统的进化速度远超过检测工具的更新频率;从风险角度看,依赖过检测的代价远高于短期收益;从行业趋势看,合规化是不可逆转的方向。

虚拟商品交易的核心价值在于“信任”,而非“规避检测”。与其沉迷于技术对抗,不如回归商业本质:建立透明的交易规则、保障用户权益、与平台共建合规生态。对于用户而言,选择合规平台、拒绝“过检测”诱惑,才是保护自身账号与财产安全的最优解。技术或许能暂时绕过规则,但规则永远会追上技术的脚步。在检测与反检测的博弈中,唯一能“顺利通过检测”的,唯有坚守合规底线的经营逻辑与用户行为。