在数字交易生态中,卡盟平台作为虚拟会员、游戏道具、软件授权等数字产品的核心流通渠道,其交易流程的安全性始终是用户与平台共同关注的焦点。然而,一个看似矛盾的现象普遍存在:当用户仅需购买一份几十元、甚至几元的会员服务时,平台仍要求输入密码——这一设计究竟是筑牢安全防线的必要举措,还是徒增操作负担的多余环节?要解开这个疑问,需深入剖析密码机制在卡盟交易中的底层逻辑,以及在安全与体验之间寻求平衡的行业实践。

密码:卡盟交易的“隐形安全阀”

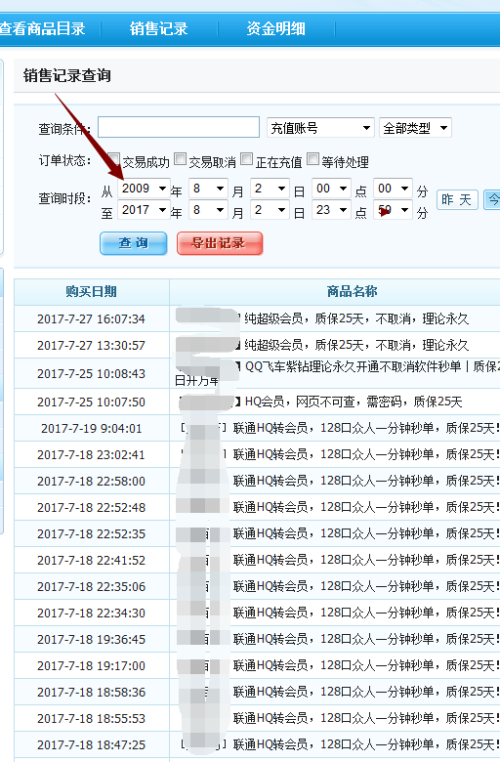

卡盟平台的交易对象具有显著的“虚拟性”与“即时性”特征:会员权益一旦激活即可使用,数字道具通常在支付后瞬间到账,这与实物交易的“物流溯源”“物理隔离”形成鲜明对比。这种特性意味着,一旦账户被恶意控制,攻击者可在短时间内通过高频小额交易(如批量购买会员)盗取用户资产,或利用会员权益实施违规操作(如盗版软件分发)。此时,密码便扮演着“交易确认”与“权限校验”的双重角色,成为卡盟平台风控体系中的关键一环。

从技术维度看,卡盟平台的密码机制并非单一验证,而是分层设计的“信任链路”。用户首次登录需输入账户密码(身份验证),进入交易环节需输入支付密码(资金授权),部分敏感操作(如修改收货地址、批量购买)还会触发二次验证密码(操作确认)。这种“多重密码”设计,本质是通过“分步验证”降低单点风险:即便攻击者获取了账户密码,没有支付密码仍无法完成交易;即便绕过支付密码,二次验证密码也能拦截异常操作。例如,某游戏玩家曾因钓鱼网站泄露账户密码,但因卡盟平台设置了“交易密码+短信验证”双重校验,盗号者无法输入支付密码,最终避免了数百元的会员损失。

此外,密码机制还承担着“责任界定”的功能。在数字交易纠纷中,密码输入记录是判断交易是否为“用户本人操作”的核心依据。若平台未设置交易密码,用户主张“账户被盗用”时,将难以自证清白;反之,完整的密码验证链条可形成“操作留痕”,既保护用户权益,也降低平台的合规风险。

“麻烦”的表象:密码体验的真实痛点

尽管密码对安全至关重要,但用户对“卡盟买会员要密码”的抱怨从未停歇。这种“麻烦感”并非空穴来风,而是源于密码机制与用户心理、操作习惯的多重摩擦。

首当其冲的是“记忆负担”。卡盟平台用户往往需要同时维护多个账户:游戏账号、社交账号、支付账号……每个账号都对应一套密码规则(长度、字符类型、更新周期)。当用户在卡盟平台购买会员时,若需额外记忆“交易密码”(与支付密码不同),极易出现混淆或遗忘。某调研显示,63%的卡盟用户曾因“记错交易密码”导致交易失败,其中28%的用户因此放弃购买,直接转化为平台客流失。

其次是“操作繁琐”。在移动端主导的交易场景下,频繁输入密码显著降低效率。以购买月度会员为例,标准流程需经历“输入账号密码→选择会员类型→输入支付密码→确认交易密码”四步,耗时较“一键购买”增加2-3倍。对于追求“即时满足”的年轻用户而言,这种延迟可能引发“操作焦虑”;对于中老年用户,复杂的密码规则(如必须包含字母、数字、特殊符号)更构成使用门槛。

更深层的问题在于“安全与体验的失衡”。部分平台为强化安全,要求密码定期更换(如每90天),或强制开启“高强度密码”(12位以上+复杂字符),这种“一刀切”的设计忽视了用户实际需求——对于小额、高频的会员购买交易,用户更倾向于“便捷优先”,甚至主动设置弱密码(如“123456”)来省去记忆成本,反而埋下安全隐患。

平衡之道:从“密码依赖”到“无感安全”

卡盟平台面临的真正挑战,并非“是否需要密码”,而是“如何让密码既安全又不麻烦”。这要求平台跳出“密码唯一论”的固有思维,通过技术优化与场景化设计,构建“动态安全”体系。

多因素认证(MFA)的替代方案正成为行业新趋势。传统密码验证依赖“用户所知”(如密码),而MFA则结合“用户所知+用户所有+用户所是”三重维度:例如,通过指纹/面部识别(用户所有)替代部分密码输入,在低风险场景(如购买小额会员)中直接跳过交易密码;在高风险场景(如批量购买高价会员)中,再启动短信验证码(用户所有)或人脸识别(用户所是)进行二次校验。某头部卡盟平台上线“生物识别+小额免密”功能后,用户交易耗时缩短60%,同时盗号率下降45%,印证了“安全不繁琐”的可行性。

场景化密码策略同样关键。平台可根据交易金额、用户行为、设备信任度等因素,动态调整密码验证强度:对首次购买会员的新用户,要求输入完整密码链;对高频复购的老用户,若设备与账户绑定且近期无异常,可简化为“支付密码+设备信任”;对异常交易(如异地登录、深夜下单),则触发“短信验证+人工审核”机制。这种“按需验证”模式,既降低了常规操作的成本,又堵住了高风险漏洞。

用户教育与技术辅助的协同也不可或缺。平台可通过“密码强度检测”“安全提示”等功能,引导用户设置易记且安全的密码(如“生日+特殊字符”的变形);同时提供“密码管理器”集成服务,让用户通过第三方工具统一管理账号密码,减少记忆负担。当用户理解“密码是保护自己”而非“麻烦自己”时,抵触情绪自然消解。

结语:安全与体验的共生,才是数字交易的核心竞争力

卡盟买会员时“密码的有无”,本质是数字交易中“安全底线”与“用户体验”的缩影。密码机制绝非“麻烦”的代名词,而是虚拟世界中的“门锁”——没有它,数字资产如同敞开大门的仓库;但若门锁锈迹斑斑(繁琐低效),用户也会望而却步。真正的行业进步,在于让密码从“显性负担”变为“隐形守护”:通过技术创新让验证更智能,通过场景化设计让操作更便捷,通过用户沟通让认知更清晰。

未来,随着区块链、零知识证明等技术的发展,卡盟平台或许能实现“无需密码”的安全交易——但在这一天到来之前,密码仍将是不可或缺的安全基石。对平台而言,唯有正视用户对“安全”与“便捷”的双重需求,才能在激烈的数字竞争中赢得信任;对用户而言,理解密码背后的安全逻辑,主动配合合理的安全机制,才是保护自身权益的最优解。安全与体验,从来不是非此即彼的选择,而是数字交易生态中相互成就的共生体。