在数字商品交易生态中,卡盟作为虚拟商品(如游戏点卡、话费充值卡、会员激活码等)的核心流通平台,其“买卡后如何操作使用”的问题,直接关系到用户对交易价值的实际体验。不同于实体商品的“即买即用”,虚拟商品的“用卡”过程涉及数字指令传递、系统对接与状态校验,其流程设计的“简单易懂”程度,往往成为用户选择平台的关键考量。事实上,卡盟买卡后的操作使用流程,本质是“商品获取-场景匹配-指令执行-结果反馈”的闭环实现,而这一闭环的流畅度,既依赖于平台的技术架构,也取决于用户对操作逻辑的熟悉度。

卡盟买卡操作流程的核心环节:从“卡密”到“到账”的路径拆解

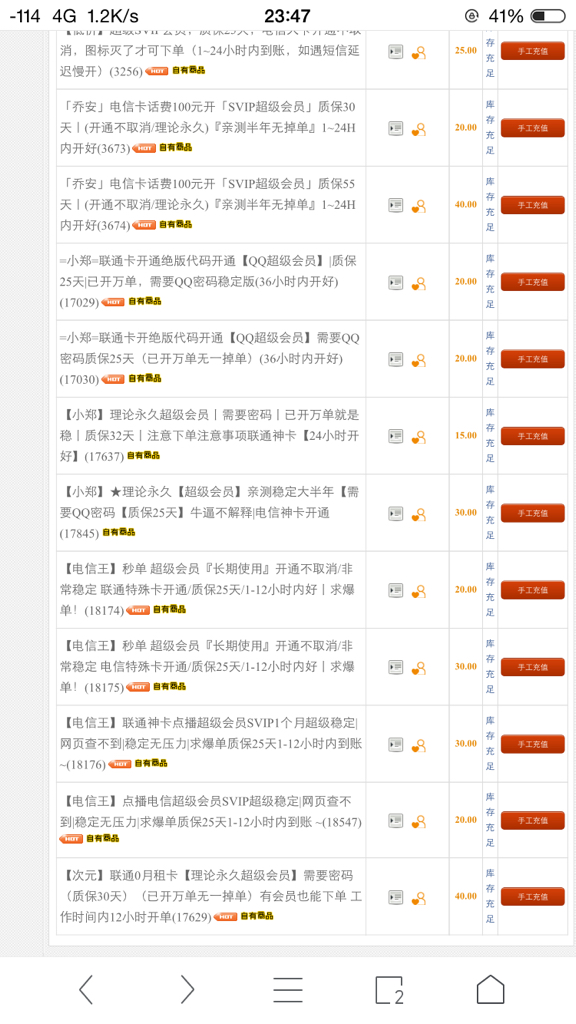

卡盟买卡后的操作使用,并非简单的“输入卡密即生效”,而是需要根据商品类型、使用场景完成特定步骤。以最常见的游戏点卡为例,其操作流程可拆解为三个核心环节:

第一步:商品确认与卡密提取。用户在卡盟平台完成购买后,平台会通过账户系统、短信或邮件发送商品信息,核心是“卡密”(激活码或充值码)及“使用说明”。此时需重点确认卡密的“面额”“适用范围”(如某游戏仅支持特定区服或版本)和“有效期”,避免因信息错位导致使用失败。部分平台会提供“卡密一键复制”功能,减少手动输入错误,这一细节设计直接影响流程的“易用性”基础。

第二步:场景匹配与指令提交。不同虚拟商品的使用场景差异显著:游戏点卡需登录游戏官方充值页面,输入卡密完成账号余额添加;话费充值卡需在运营商APP或卡盟内置充值框中输入手机号与卡密;会员激活码则需在对应平台的“会员中心”粘贴激活。此时,用户需准确切换至对应使用场景,部分卡盟平台会通过“商品详情页”直接跳转至官方充值入口,减少用户跨平台操作的认知负担,这种“场景内嵌”设计是提升流程简洁性的关键。

第三步:状态校验与异常处理。指令提交后,系统会进行实时校验:成功则显示“到账成功”及余额更新;失败则提示错误原因(如卡密错误、已达上限、账号异常等)。此时,平台的“异常指引”尤为重要——例如明确标注“卡密输入时需去除空格”“游戏点卡需在24小时内使用”等规则,或提供“人工客服通道”辅助处理。若平台仅反馈“充值失败”而不提供解决方案,用户将陷入“操作卡壳”状态,直接影响对“流程简单”的判断。

影响流程“简单易懂”的三大关键因素:平台、用户与商品

卡盟买卡后的操作流程是否“简单易懂”,并非单一维度决定,而是平台设计逻辑、用户认知水平与商品复杂度相互作用的结果。

平台端:技术架构与用户引导的平衡。成熟的卡盟平台会通过“流程可视化”降低用户操作成本:例如在商品页面设置“使用教程”视频,或以“图文步骤+常见问题(FAQ)”形式预判用户操作难点。部分平台还推出“智能识别”功能——用户复制卡密后,系统自动判断商品类型并跳转至对应充值页面,减少用户手动选择场景的步骤。反之,若平台仅提供“冷冰冰的卡密”而无引导,用户尤其是新手群体,将因“不知道从哪一步开始”而产生操作焦虑。

用户端:数字素养与场景熟悉度的影响。用户对“简单”的感知,与其对数字商品的操作经验密切相关。例如,长期玩MMORPG游戏的玩家,对游戏充值流程的熟悉度较高,可能觉得“输入卡密+确认”即可;而首次充值的老年用户,可能因不熟悉“官方充值入口”与第三方平台的区别,误入钓鱼网站,导致操作失败。此外,用户对“风险提示”的重视程度也影响流程体验——部分用户因跳过“使用说明”直接操作,忽略“卡密一次性使用”等规则,最终引发纠纷,这种“因用户自身因素导致的复杂感”,需要平台通过“强提醒”机制规避。

商品端:标准化与特殊性的差异。标准化程度高的商品(如话费充值卡、视频会员卡),因使用场景固定、操作流程统一,用户学习成本低,流程自然“简单易懂”;而特殊性商品(如限量版游戏激活码、跨境虚拟服务卡),可能涉及“绑定设备”“验证身份”“限时兑换”等额外步骤,操作环节增多,复杂度随之上升。此时,平台需在商品详情页用“显著标识”突出特殊要求,避免用户因“信息差”产生操作困惑。

不同场景下的操作优化:从“通用流程”到“场景化适配”

卡盟平台需针对不同虚拟商品的使用场景,提供差异化的操作优化方案,才能真正实现“简单易懂”的体验。

游戏点卡:强化“场景内嵌”与“实时反馈”。游戏用户的核心诉求是“快速到账,立即开黑”,因此平台可考虑与游戏厂商合作,在充值页面增加“卡密自动填充”功能,用户登录游戏账号后,平台直接调用卡密完成充值,减少手动输入步骤。同时,针对游戏“充值高峰时段(如新版本上线)”,需提升系统并发处理能力,避免因“到账延迟”导致用户误判操作失败。

话费流量卡:突出“一键操作”与“安全校验”。话费充值用户更关注“充值成功与否”及“到账速度”,平台可设计“手机号自动识别+卡密一键提交”功能,用户复制卡密后,系统自动提取11位手机号并填充至充值框,提交后实时显示“充值中”“成功”“失败”状态。此外,为防范“盗刷风险”,需增加“手机号二次验证”步骤,确保用户本人操作,提升流程安全性的同时,也因“减少纠纷”而增强用户对“流程简单”的信任。

虚拟服务卡:细化“规则说明”与“引导提示”。对于软件会员卡、课程激活码等虚拟服务卡,因涉及账号绑定、权限开通等步骤,平台需在商品页面用“分步骤图文”说明操作流程,例如“第一步:登录XX官网;第二步:进入‘账户设置-会员中心’;第三步:点击‘激活会员’,粘贴卡密并提交”。同时,针对“激活后未生效”等常见问题,提供“自助排查工具”,例如检测“账号是否已存在会员状态”“卡密是否已过期”,让用户无需联系客服即可自主解决问题。

流程简化中的挑战与应对:在“便捷”与“安全”间找平衡

卡盟买卡后的操作流程追求“简单易懂”,但需警惕“过度简化”带来的风险——例如为追求“一键充值”而省略安全校验,可能导致盗刷、卡密泄露等问题。因此,平台需在“便捷”与“安全”间找到平衡点,这既是技术挑战,也是用户体验优化的核心方向。

风险前置提示:让“规则”成为“操作指南”。部分平台将“使用规则”藏在冗长的用户协议中,用户很少主动查看。更优解是将关键规则(如“卡密不支持退款”“充值需在30分钟内完成”)转化为“操作弹窗”或“步骤标注”,在用户提交指令前强制提醒,既降低操作风险,也因“规则透明”而减少用户因“不了解规则”产生的操作挫败感。

异常处理智能化:从“用户找答案”到“答案找用户”。当操作失败时,传统流程是用户自行排查问题、联系客服,耗时耗力。先进的卡盟平台可通过AI客服实现“异常原因自动识别”——例如用户提交充值失败后,系统自动检测到“卡密输入错误”,并提示“请检查第3位是否为字母O而非数字0”;若检测到“账号余额已达上限”,则引导用户“选择更高面额卡密或联系客服调整”。这种“主动式异常处理”,能大幅缩短用户解决问题的时间,提升对“流程简单”的感知。

卡盟买卡后的操作使用流程,其“简单易懂”的本质,是平台对用户需求的深度洞察与精准响应。当每个操作步骤都有明确指引,每个异常情况都有解决方案,每种商品场景都有适配设计时,“用卡”才能真正从“技术流程”变为“自然动作”。对用户而言,选择注重流程体验的卡盟平台,是享受便捷数字服务的前提;对平台而言,将“简单易懂”融入产品基因,才是构建长期竞争力的核心。当虚拟商品的流转如实体交易般“所见即所得”,数字商品交易的信任生态才能真正成熟。