卡盟刷量的核心技术本质是“自动化脚本+流量操控”的复合体系,通过模拟真实用户行为在虚拟商品交易平台制造虚假交易繁荣,其操作实现依赖资源池调度、脚本引擎适配与数据回填链路。这种技术并非单一工具,而是针对平台反检测机制的动态攻防系统,背后折射出数字经济中数据真实性与公平竞争的深层矛盾。

一、卡刷技术的核心:自动化脚本与行为模拟

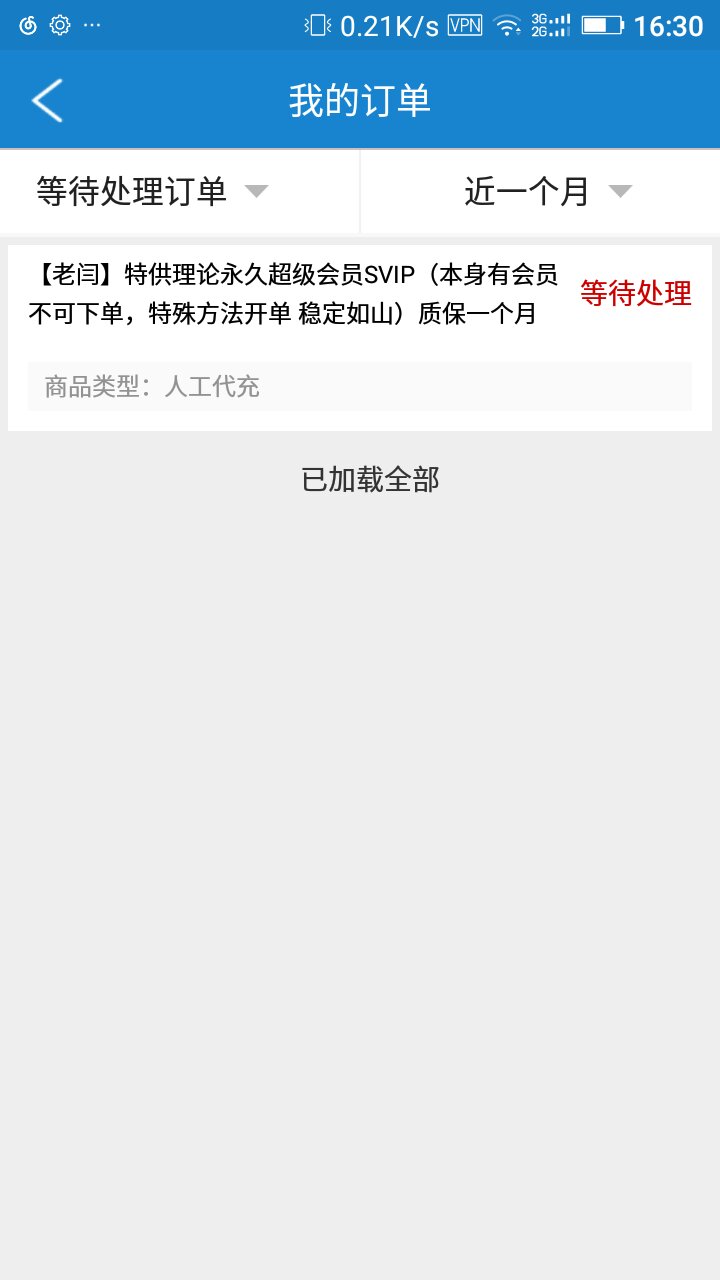

卡盟作为虚拟商品(如游戏点卡、会员账号、话费充值等)的灰色交易平台,刷量的核心目的是通过虚假销量、好评和流量吸引真实用户,形成“热门商品”的虚假认知。其技术基础是自动化脚本,这类脚本需完成从用户注册到交易完成的全流程模拟,关键在于“行为真实性”——既要规避平台反作弊系统的检测,又要生成符合真实用户特征的数据痕迹。

脚本引擎通常基于Python、Node.js等语言开发,通过调用目标平台的API接口或模拟浏览器操作(如Selenium、Puppeteer)实现自动化。例如,在模拟下单环节,脚本需随机生成用户设备指纹(IMEI、IDFA)、浏览器特征(User-Agent、插件列表),并模拟人类操作习惯:随机间隔的鼠标移动、页面停留时间、商品浏览顺序,甚至模拟“犹豫”行为(如多次加入购物车未付款)。这种“拟人化”设计是为了通过平台的行为风控模型,而早期的固定参数脚本(如统一设备型号、下单间隔)早已被反作弊系统淘汰。

二、技术拆解:脚本引擎与反检测机制

卡盟刷量脚本的核心竞争力在于“反检测能力”,这依赖三个关键技术模块:

动态参数生成:平台反作弊系统会采集设备指纹、IP地址、行为序列等特征,脚本需通过“动态生成”规避特征重复。例如,使用虚拟机或模拟器批量创建设备指纹,结合代理IP池(如住宅IP、数据中心IP轮换)避免IP集中;行为序列则通过马尔可夫链模型模拟真实用户的“浏览-搜索-下单”路径,而非机械的线性操作。

验证码与支付绕过:平台常通过验证码(图形、滑动、点选)拦截机器行为,卡盟脚本对接第三方打码平台(如2Captcha、Anti-Captcha)实现自动识别,识别准确率可达90%以上;支付环节则使用虚拟信用卡(如虚拟Visa卡)或测试支付接口,避免真实资金流动,同时模拟支付成功后的回调数据。

平台接口适配:不同电商平台(如淘宝、拼多多、二手平台)的API结构和数据字段差异巨大,卡盟团队需逆向解析平台接口,获取商品销量、库存、订单状态的更新逻辑。例如,通过抓取平台后台的“批量修改销量”接口(若存在漏洞),或模拟管理员操作直接修改数据库,实现“秒刷”效果——短时间内将商品销量从0增至10万+。

三、操作实现全流程:从资源池到数据回填

卡盟刷量的操作并非单点完成,而是“资源池建设-脚本调度-数据回填”的链路化作业:

资源池搭建:这是刷量的基础,包括虚拟账号池、IP池和支付工具池。虚拟账号通过接码平台(如SMS-Activate)批量接收验证码注册,单个账号成本约0.1-0.5元;IP池分为数据中心IP(成本低但易被封)和住宅IP(真实用户IP,价格高但隐蔽性强);支付工具则对接虚拟信用卡渠道或平台测试接口,确保“支付”环节不触发资金风险。

脚本调度与执行:通过中控平台(如基于Redis的分布式任务调度系统)管理成千上万个脚本实例。操作者设置刷量参数(目标销量、时间分布、地域分布),脚本根据参数自动执行:例如,模拟“白天下单高峰”(9:00-12:00、18:00-21:00),地域分布按真实用户比例分配(如一线城市30%、二线40%),避免数据突兀。部分高级脚本还会模拟“退单”行为(随机5%-10%的订单在1-2小时后取消),进一步贴近真实用户习惯。

数据回填与同步:脚本执行后,需将虚假交易数据同步到平台数据库。若平台开放API,脚本直接调用接口更新销量、好评;若无API,则通过模拟后台操作(如SQL注入、后台漏洞利用)修改数据。部分卡盟还会“刷好评”,通过AI生成“真实感”评论(如结合商品特点描述使用体验),并模拟“用户互动”(如点赞、回复),形成“销量-好评-互动”的虚假闭环。

四、技术迭代与反制博弈:猫鼠游戏持续升级

卡盟刷量技术与平台反作弊系统的对抗从未停止,呈现“螺旋式升级”态势。早期脚本依赖“固定参数+高频操作”,平台通过“频率限制”(如同一IP单日下单次数上限)即可拦截;当前脚本则通过“动态IP+行为模拟”规避,平台引入AI模型(如LSTM神经网络)分析行为序列,识别“非人类特征”(如操作间隔精准到毫秒、鼠标轨迹呈直线)。

卡盟的应对策略包括“真人众包+脚本混合”:真人完成验证码、注册等高风险环节,脚本完成下单、数据回填等低风险环节,降低识别概率;或利用“区块链技术”伪造分布式交易记录(如通过多个小平台转账模拟真实交易),但成本过高,仅用于高价值商品刷量。平台则升级为“全链路风控”:从设备、账号、行为、支付四个维度交叉验证,例如检测“设备与IP归属地不一致”“账号注册后立即下单”等异常特征。

五、深度影响:数据造假与数字生态的系统性风险

卡盟刷量技术的泛滥,已对数字经济造成三重冲击:一是消费者信任危机,虚假销量误导用户决策,导致“劣币驱逐良币”——合规商家的真实商品因数据劣势被淹没;二是平台生态破坏,平台算法依赖销量数据推荐商品,刷量商品占据流量入口,挤压中小商家生存空间;三是监管合规风险,刷量行为违反《反不正当竞争法》第八条(虚假宣传)和《电子商务法》第十七条(禁止虚构交易),但技术隐蔽性导致取证困难,2023年某电商平台破获的刷量案中,犯罪团伙通过“境外服务器+加密脚本”隐藏身份,涉案金额超亿元。

未来,随着监管穿透式治理(如跨平台数据共享、API审计机制)和AI反作弊技术的升级,卡盟刷量技术的生存空间将不断压缩。但根本解决之道在于回归“真实价值”——平台需建立以“用户评价复购率”“商品质量评分”为核心的评价体系,而非单纯依赖销量数据;消费者则需提升数据辨识能力,通过第三方工具(如销量历史查询)识别虚假繁荣。唯有打破“数据造假-流量倾斜-更多造假”的恶性循环,数字生态才能实现真正的健康发展。