在数字社交时代,名片赞作为个人或企业社交形象的直观体现,逐渐成为许多人关注的“隐形资产”。近期,“卡盟免费领名片赞”的模式在网络上悄然兴起,吸引了不少追求快速提升社交数据的用户。然而,这种“免费午餐”背后是否暗藏风险?实际效果又能否经得起推敲?作为长期观察网络社交生态的行业研究者,我们需要从底层逻辑出发,拆解这一现象的真实性与价值边界。

卡盟与“免费领赞”的运作逻辑

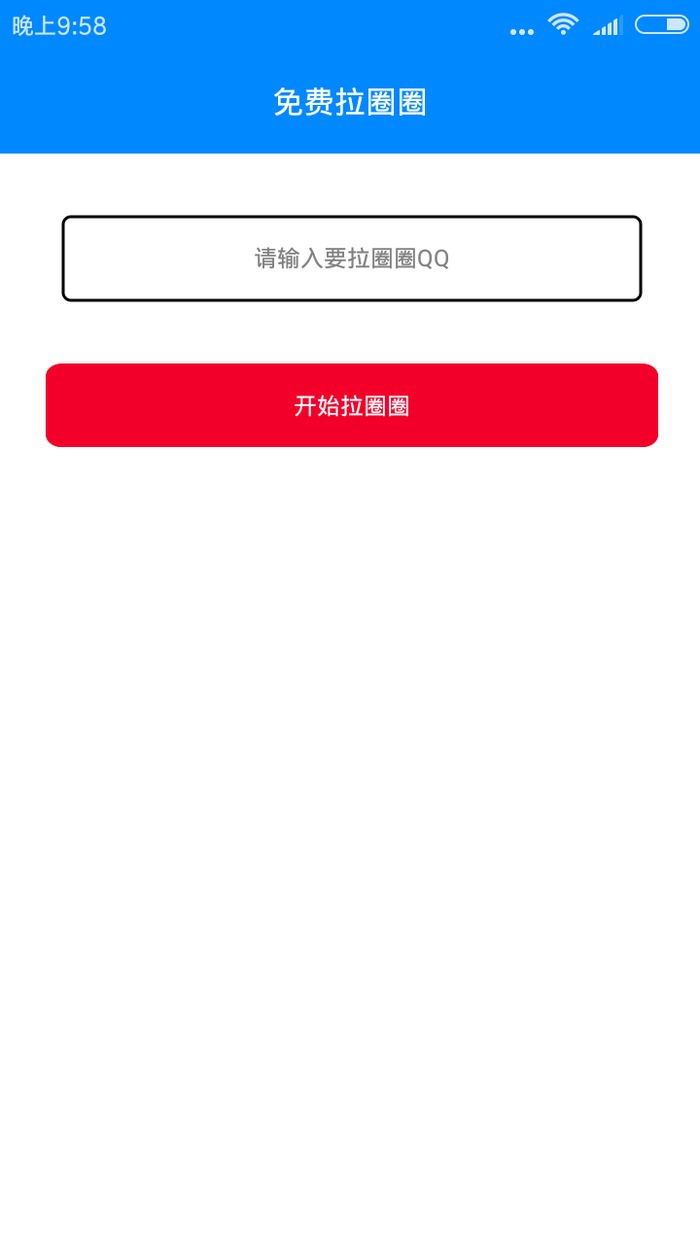

要判断“卡盟免费领名片赞”的可信度,首先需理解其运作载体“卡盟”的性质。卡盟(Card Alliance)最初是游戏虚拟交易平台,后逐步扩展至社交数据服务领域,成为提供点赞、粉丝、浏览量等“网络数据”的集中平台。这类平台通常以“低价”“免费”为噱头吸引用户,其“免费领名片赞”的操作模式大致可分为两类:一是用户通过完成指定任务(如关注公众号、下载APP、分享链接等)获取“赞券”,再用券兑换;二是直接要求用户提供社交账号密码或授权,由平台后台批量操作。

表面看,用户无需直接付费即可获得“点赞”,但“免费”的背后往往隐藏着隐性成本。第一种模式中,用户在完成任务时可能面临个人信息泄露风险——例如授权平台获取通讯录、手机号等敏感数据,这些数据可能被二次贩卖或用于精准营销;第二种模式则更为危险,将账号密码交予第三方,等同于将社交账户的“钥匙”拱手让人,轻则被强制关注、转发广告,重则导致账号被盗、资金损失。

可信度:数据真实性与平台合规性的双重拷问

“免费领的名片赞,究竟是真的点赞吗?”这是问题的核心。从技术层面看,卡盟提供的“赞”多为机器批量注册的虚假账号操作,或通过模拟点击生成的“数据泡沫”。这类点赞缺乏真实用户的行为特征——没有个人主页动态、没有互动轨迹,甚至头像和昵称都是系统生成的模板。当平台算法升级后(如微信、微博等平台已多次打击虚假互动),这类虚假点赞极易被识别,轻则数据被清零,重则导致账号被限流或封禁。

更关键的是平台合规性。目前,国内对网络数据服务的监管日趋严格,《网络安全法》《个人信息保护法》明确禁止非法收集、使用个人信息,以及通过技术手段伪造虚假数据。多数提供“免费领赞”的卡盟平台并未取得正规资质,其服务器多位于境外或使用加密域名,监管难度大。用户一旦遭遇数据泄露或账号纠纷,往往投诉无门,最终只能承担“免费”的恶果。

效果:短期数字繁荣与长期价值透支的悖论

即便抛开可信度不谈,“免费领名片赞”的实际效果也值得商榷。从短期看,用户的点赞数确实能在视觉上提升社交形象——例如朋友圈的“999+”点赞可能让访客产生“人缘好”的错觉,商家的名片赞多或许能增加客户初步信任。但这种“繁荣”是脆弱的,且与真实社交价值脱节。

社交媒体的本质是“连接”,而点赞只是连接的表层指标。真正有价值的社交数据,应包含评论、转发、私信等深度互动,这些数据背后是真实的人际关系或商业转化。虚假点赞无法带来实际流量,更不可能转化为商业价值——试想,一个产品推广文案下有1000个赞,却没有一条评论或咨询,潜在客户只会认为数据造假,反而降低信任度。

从长期看,依赖虚假数据会透支账号价值。平台算法的核心逻辑是识别“用户行为真实性”,频繁出现异常点赞数据会触发风控机制,导致账号推荐率下降。例如,某企业曾通过刷赞将名片赞数从500提升至5000,短期内咨询量略有增加,但后续因被平台识别为“异常账号”,官方账号被降权,自然流量锐减70%,最终得不偿失。

行业反思:当社交数据成为“数字虚荣”的陷阱

“卡盟免费领名片赞”的流行,折射出部分用户对“社交数据”的焦虑与误解。在“流量至上”的互联网环境中,点赞数、粉丝数等量化指标被过度放大,仿佛数字越高,个人或企业的价值就越高。这种“数字虚荣”催生了灰色产业链,也让许多人忽视了社交的本质——真实、真诚、可持续的互动。

事实上,真正有价值的社交资产,从来不是靠“免费领取”的虚假数据堆砌出来的。个人用户通过优质内容输出积累的粉丝,企业客户通过真诚服务获得的口碑,这些数据虽然增长缓慢,却代表着真实的信任与连接。例如,某自媒体博主坚持原创内容,一年内粉丝从0增长至10万,虽然点赞数不如“刷赞”账号高,但每条内容的互动率长期保持在15%以上,广告合作邀约络绎不绝——这正是真实数据的复利效应。

回归理性:拒绝“免费陷阱”,拥抱真实社交价值

回到最初的问题:“卡盟免费领名片赞,真的可信吗?效果如何?”答案已然清晰:不可信,效果差。这种模式不仅面临数据虚假、信息泄露、账号封禁等多重风险,更会透支长期社交价值,让用户陷入“越刷越虚,越虚越刷”的恶性循环。

对于个人用户而言,与其追求虚假的数字繁荣,不如将精力放在内容创作与真实互动上——例如分享生活感悟、行业见解,主动与好友评论互动,让每一次点赞都发自内心。对于企业而言,与其依赖“免费领赞”的噱头吸引眼球,不如通过优质产品、真诚服务积累客户信任,让“点赞”成为口碑的自然延伸。

社交的本质是“人”的连接,而非“数据”的游戏。当我们在数字世界中追求认可时,或许该记住:真正有价值的“名片”,从来不是点赞数堆砌出的泡沫,而是那些真实发生在人与人之间的信任与共鸣。