卡盟账号刷钻后被冻结,已成为虚拟商品交易中高频出现的“卡点”问题。对于依赖卡盟进行虚拟钻交易的用户而言,账号冻结不仅意味着资金流转停滞,更可能触发连锁风险——如订单违约、信誉受损,甚至平台封禁。要突破这一困局,核心不在于盲目申诉,而在于快速精准定位冻结根源:是触碰了平台风控红线?还是账户自身存在异常?抑或外部技术误判?唯有厘清这三层逻辑,才能对症下药,实现高效解冻。

卡盟账号刷钻冻结的本质,是平台风控机制对异常交易行为的拦截。卡盟作为虚拟商品交易平台,核心价值在于保障交易真实性,而“刷钻”本身属于非真实需求的虚拟交易,天然处于平台的监管重点对象。平台通过多维度的风控模型识别异常行为,一旦检测到交易模式偏离正常轨迹,便会触发冻结机制。这种机制并非“恶意限制”,而是维护虚拟交易生态平衡的必要手段——若放任刷钻行为泛滥,不仅会导致虚拟商品价格体系崩塌,更可能滋生洗钱、诈骗等黑色产业链。因此,理解平台风控的底层逻辑,是快速查找冻结原因的前提。

从技术维度看,卡盟平台对刷钻行为的识别已形成“行为特征+数据关联+环境校验”的三重防线。行为特征方面,平台会重点监测交易频率、金额规律、操作路径等异常模式:例如短时间内连续发起多笔小额支付、同一IP地址下多个账号集中交易、收钻账号与发钻账号无历史交易关联等,这些“非自然交易”特征极易被风控算法标记。数据关联层面,平台会整合用户账户的多维度数据——包括实名信息、设备指纹、支付渠道、历史交易记录等,若检测到新注册账号短期内高频刷钻,或与已冻结账号存在设备共用、支付账户重叠等情况,会直接判定为“团伙作案”或“恶意套利”。环境校验则聚焦操作场景的合规性,如检测到模拟器登录、脚本自动化操作、异常设备参数(如Root手机、越狱iOS)等,均会触发风险预警。这三重防线共同构成了“冻结触发网络”,任何一环出现异常,都可能导致账号被锁。

用户操作层面的“踩坑”行为,是导致刷钻冻结的最直接原因。多数用户对卡盟平台的规则边界认知模糊,无意中触碰风控红线却浑然不觉。常见误区包括:其一,迷信“小金额刷钻更安全”,认为单笔交易金额低、次数多就能规避风控,但平台对“高频小额”的敏感度往往高于“大额单笔”,因为刷钻团伙常采用“化整为零”的策略,这种操作模式反而更容易被算法识别。其二,忽视设备与网络的“纯净度”,例如在公共WiFi下使用多个账号切换登录,或同时连接电脑、手机、平板等多设备操作,导致设备指纹混乱,被平台判定为“异常登录环境”。其三,使用第三方辅助工具,如自动点击脚本、模拟定位软件等,这些工具会改变用户操作的“行为特征”,使平台系统误判为“非本人操作”。此外,部分用户为追求“刷钻效率”,选择购买所谓的“防封脚本”或“安全通道”,但这些工具本身可能携带恶意代码,或与平台风控系统存在直接对抗,反而加剧冻结风险。

平台规则与用户认知的“信息差”,是冻结原因查找中的关键障碍。卡盟平台的《用户协议》通常会对“禁止交易行为”做出模糊化表述,如“不得通过任何形式进行虚假交易”“不得利用系统漏洞获利”等,但具体到“何为虚假交易”“如何界定漏洞”,往往缺乏明确细则。这种模糊性导致用户在操作时“无章可循”,例如有用户认为“仅在非工作时间刷钻即可避开监管”,却不知平台风控系统已实现7×24小时实时监控;有用户认为“使用新注册账号刷钻更安全”,却忽略了新账号缺乏交易信用积累,更容易被判定为“高风险账户”。更复杂的是,不同卡盟平台的风控标准存在差异——有的平台对“刷钻”行为采取“零容忍”政策,首次触发即永久冻结;有的平台则设置“阶梯处罚”,首次冻结可申诉解冻,二次违规直接封号。这种规则差异进一步增加了用户快速定位原因的难度,若缺乏对目标平台规则的针对性了解,排查工作极易陷入“盲人摸象”的困境。

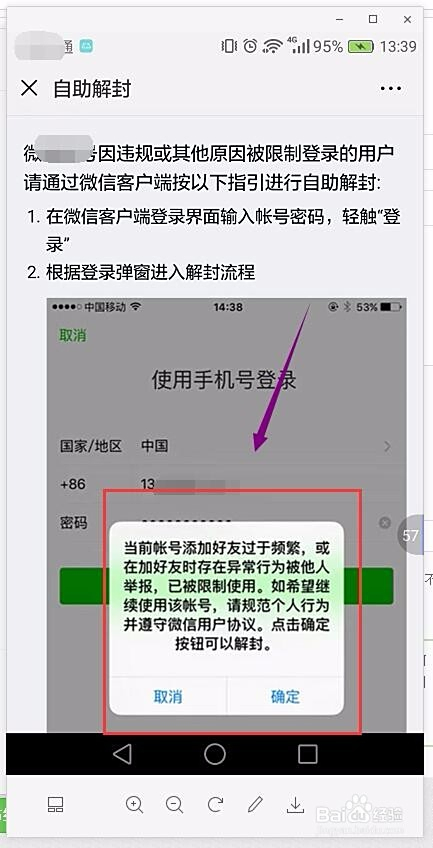

快速查找冻结原因,需要建立“系统化排查+精准化定位”的解冻思维。第一步,应第一时间查看平台发送的冻结通知,这是最直接的“线索源”。正规卡盟平台在冻结账号时,通常会通过站内信、短信或邮件发送《冻结提示》,明确说明冻结原因——如“检测到异常交易链路”“设备环境异常”“违反用户协议第X条”等。若通知中未明确原因,需进一步登录平台查看“账户安全中心”或“风控记录”模块,部分平台会记录触发冻结的具体行为节点(如“2023-XX-XX 14:30:00 发起交易,检测到支付账户与历史违规账户关联”)。第二步,对近72小时的交易行为进行“逆向回溯”,重点核查三个维度:交易行为(是否频繁切换收钻账号、是否使用非官方支付渠道)、操作环境(是否更换设备/IP、是否运行第三方工具)、账户状态(是否完成实名认证、是否存在历史违规记录)。例如,若发现冻结前曾使用“一键刷钻”脚本,即可初步判定为“工具触发型冻结”;若发现收钻账号为新注册且无实名信息,则可能涉及“虚假交易链路”。第三步,对比平台规则进行“合规性校验”,将自身操作与《用户协议》中的禁止条款逐一比对,排除“主观违规”可能——例如协议中明确“禁止同一设备登录超过3个账号”,若排查时发现曾用一台电脑登录5个账号,即可锁定“设备违规”这一原因。

申诉解冻的核心逻辑,是向平台证明“整改措施的有效性”与“未来行为的合规性”。在明确冻结原因后,申诉需避免“空泛解释”,而应针对具体原因提供针对性证明。例如,因“设备异常”导致的冻结,需提供设备指纹修复证明(如更换官方浏览器、关闭Root权限)、新设备登录截图;因“交易频率过高”导致的冻结,需承诺调整交易策略(如每日交易次数不超过5笔、单笔金额不超过平台限额),并提交未来交易计划表。值得注意的是,部分平台在申诉流程中设置了“冷静期”,即用户提交申诉后需等待3-7个工作日审核,在此期间应避免重复申诉或尝试解封,否则可能被系统判定为“恶意对抗”,延长解冻时间。此外,若因购买“防封脚本”导致冻结,需彻底卸载相关工具,并向平台承诺不再使用第三方辅助软件——这类申诉需表现出“彻底整改”的态度,才能提升通过概率。

卡盟账号刷钻冻结的背后,折射出虚拟交易行业“效率与合规”的深层矛盾。在虚拟商品市场规模持续扩大的背景下,用户对“快速获取虚拟资产”的需求与平台对“交易真实性”的监管之间的博弈将长期存在。对于用户而言,快速查找冻结原因的能力,不仅是技术层面的操作技巧,更是对行业规则的敬畏与适应。与其在冻结后疲于奔命地“救火”,不如在日常操作中建立“合规意识”——控制交易频率、维护设备环境、熟悉平台规则,从源头上降低冻结风险。毕竟,在虚拟交易生态日趋规范的今天,任何试图“钻空子”的行为,终将被风控机制精准拦截;唯有将“合规”融入交易逻辑,才能让虚拟资产的安全与效率真正兼得。