卡盟支付去哪儿了?为何突然无法使用?这个问题近期频繁出现在各类虚拟交易社区的讨论区,不少依赖这一支付渠道的用户和商家都陷入了困惑。作为曾长期活跃在虚拟商品交易领域的重要支付工具,卡盟支付的突然“失联”并非偶然,而是多重因素叠加下的必然结果。要理解这一现象,需先厘清卡盟支付的本质,再从政策监管、市场迭代、技术合规等维度剖析其消失的深层逻辑。

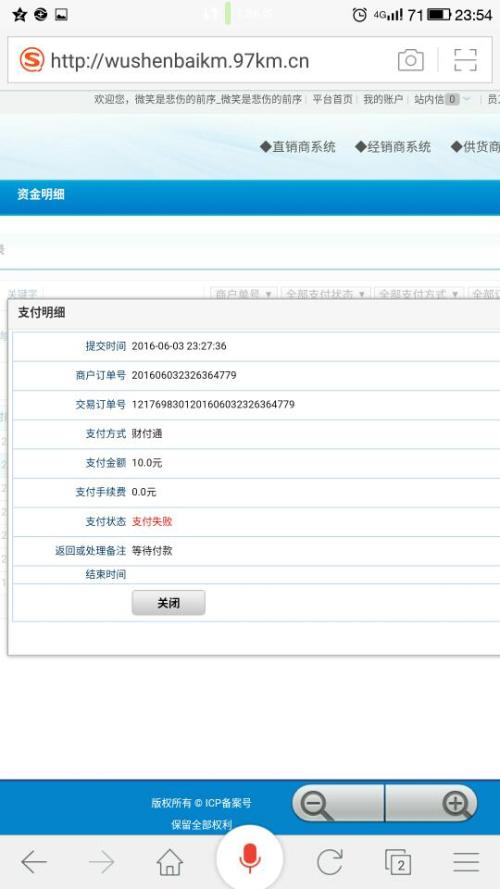

卡盟支付,最初是服务于“卡盟”这一虚拟商品交易平台的支付解决方案。卡盟,即“卡片联盟”,早期以游戏点卡、虚拟装备、话费充值等标准化虚拟商品交易为核心,后来逐步延伸到游戏私服授权、软件激活码等非标领域。这类交易的特点是小额高频、商品虚拟化,且部分游走在灰色地带——比如涉及游戏私服的点卡销售,可能侵犯原厂商版权;又如某些虚拟货币交易,触及金融监管红线。卡盟支付应运而生,本质是通过聚合支付接口、规避银行直连审核的方式,为这类交易提供“快速到账、匿名性高”的资金流转服务。其核心价值在于解决了传统支付渠道对虚拟商品交易的“兼容性不足”:银行对虚拟交易的合规审查严格,正规支付机构不愿涉足风险较高的领域,而卡盟支付则通过“二清模式”(二次清算)或对接第三方聚合支付,绕开了直接监管,成为灰色交易的资金“动脉”。

然而,这种“便捷”的背后是巨大的合规风险。近年来,随着国家对互联网金融、虚拟交易领域的监管趋严,卡盟支付赖以生存的“灰色地带”被逐步压缩。2022年以来,央行多次强调支付机构需严格落实“断直连”“备付金集中存管”等政策,要求支付业务必须“持牌经营”、交易资金必须通过银行存管。这意味着,卡盟支付所依赖的“聚合非银机构接口”“变相二清”等操作已明确违规。一旦支付通道被切断,卡盟平台的核心功能便瘫痪——用户无法充值,商家无法提现,交易链路直接断裂。事实上,2023年多地监管部门通报的支付违规案例中,“为虚拟交易提供无场景支付服务”“为非法游戏私服提供资金结算”等高频词,直指卡盟支付的模式原罪。政策层面“清朗行动”的持续推进,更是让这类游离于监管之外的支付工具失去了生存土壤。

除了政策高压,市场需求的迭代也是卡盟支付消失的催化剂。随着主流游戏厂商、电商平台纷纷布局虚拟商品交易,用户对支付安全、交易保障的需求显著提升。以Steam平台为例,其支持的支付宝、微信支付等主流渠道,不仅支付流程规范,还提供交易纠纷仲裁服务;腾讯游戏官方充值渠道则通过“人脸识别”“实名认证”等手段,防范未成年人沉迷和虚拟财产纠纷。相比之下,卡盟支付长期缺乏信用背书,交易纠纷频发——商家跑路、商品“货不对板”、资金被盗等问题屡见不鲜,用户信任度早已透支。当更安全、便捷的官方支付渠道成为主流,卡盟支付的“便捷性优势”荡然无存,自然被市场淘汰。此外,虚拟商品本身的规范化转型也加速了这一进程:游戏私服被严厉打击,虚拟货币交易被明确禁止,卡盟支付的核心应用场景急剧萎缩,失去了“服务对象”,支付工具自然无从谈起。

技术层面的合规压力同样不可忽视。卡盟支付多采用“聚合支付+虚拟账户”的模式,通过技术手段拆分交易金额、规避单笔交易限额,这种操作本质上违反了《非银行支付机构网络支付业务管理办法》中“支付机构不得为金融机构,以及从事信贷、融资、理财、担保、货币兑换等金融业务的其他机构开立支付账户”的规定。随着大数据、区块链等技术在监管领域的应用,监管部门已能精准识别异常资金流——比如同一IP地址高频注册虚拟账户、短时间内分散多笔小额转账等特征,都会触发风控警报。2023年某头部支付机构因“为虚拟交易平台提供违规支付接口”被罚款5000万元的案例,更是给行业敲响警钟:任何试图绕开监管的技术操作,终将在技术反制下失效。卡盟支付的技术模式本就是“监管套利”的产物,当监管技术升级,其生存空间自然被压缩。

卡盟支付的消失,对虚拟交易市场而言并非坏事,反而倒逼行业向规范化转型。对用户而言,虽然短期内可能面临“支付习惯改变”的不适,但长期来看,脱离了灰色地带的虚拟交易将更有保障;对商家而言,合规经营虽然意味着更高的成本,但能赢得用户信任,建立长期口碑。对支付行业而言,这一事件再次印证了一个铁律:任何脱离监管的“创新”都难以持续,唯有拥抱合规、服务实体经济,才能实现可持续发展。卡盟支付去哪儿了?它并未“消失”,而是在监管与市场的双重作用下,完成了自身的“出清”——这既是虚拟交易市场成熟的标志,也是支付行业回归本源的必然结果。