在电商渗透率突破40%的当下,“优惠券”已成为消费者绕不开的购物关键词。打开手机,各类平台的满减券、折扣券、无门槛券弹窗不断;搜索“永惠卡盟官网”,更是能找到聚合全网优惠券的入口——从生鲜百货到数码家电,从餐饮外卖到在线服务,一张张小小的优惠券似乎成了“省钱神器”。但剥开营销的外壳,一个核心问题浮出水面:优惠券购物,真的更省钱吗?尤其以永惠卡盟官网为代表的聚合型优惠券平台,究竟是降低了消费成本,还是重构了“省钱”的逻辑?

一、优惠券购钱的底层逻辑:从“价格歧视”到“消费者剩余”

要回答“优惠券是否省钱”,需先理解其商业本质。经济学中,“价格歧视”指商家对同一商品或服务,对不同消费者收取不同价格。优惠券正是典型的“三级价格歧视”工具:对价格敏感的消费者(如学生、家庭主妇)提供优惠券,吸引其下单;对价格不敏感的消费者(如高端用户)则维持原价,最大化利润。而永惠卡盟官网这类平台,本质是“价格歧视”的放大器——它通过技术手段对接品牌方、电商平台、第三方服务商,将分散的券源整合,让消费者能快速找到目标商品的优惠信息,从而将“消费者剩余”(即消费者愿意支付的最高价格与实际支付价格的差)转化为实际收益。

例如,某品牌原价999元的吹风机,官方旗舰店直降200元,叠加平台券再减150元,最终到手价649元。对消费者而言,这349元的差价就是“省钱”的直接体现。但这里的关键前提是:消费者原本的购买意愿是否高于实际支付价?如果原价999元是虚高标价,实际心理预期仅700元,那么“349元优惠”就成了消费陷阱——看似省钱,实则被“原价-优惠价”的对比话术刺激了非理性消费。

二、永惠卡盟官网的应用场景:工具理性还是消费主义?

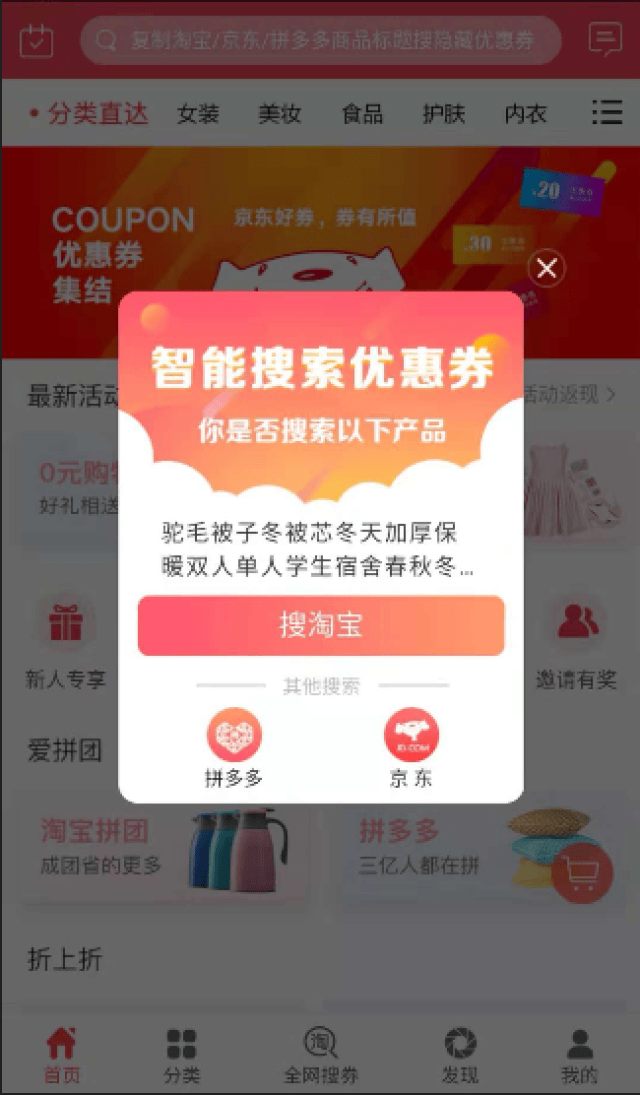

永惠卡盟官网的价值,在于解决了“信息不对称”问题。传统电商中,优惠券分散在店铺首页、会员中心、活动会场,消费者需逐页翻找;而永惠卡盟官网通过算法推荐,将“你想要的券”和“你没想过但需要的券”精准推送,如搜索“洗发水”,平台会列出不同品牌、不同价位的券,甚至叠加跨店满减规则。这种“一站式比价-领券-下单”的模式,确实降低了时间成本——对忙碌的上班族而言,“省下的时间=省下的钱”,这是工具理性的体现。

但问题在于,平台的“聚合”属性也可能异化为“诱导”。永惠卡盟官网的首页常设“限时秒杀”“9.9包邮”“大额神券”等栏目,通过“稀缺性”“紧迫感”刺激消费。某用户曾分享经历:原本只想买一卷厨房纸,被平台推荐的“满199减50”券吸引,又凑了洗衣液、零食,最终消费238元,比原计划多花138元。这种“为了用券而消费”的行为,让“省钱”变成了“花钱”——优惠券成了消费主义的帮凶,而非省钱工具。

更深层的挑战在于“隐性成本”。永惠卡盟官网的部分高价值券需“完成任务”才能领取,如下载APP、邀请好友、观看广告。这些时间、社交成本是否低于优惠金额?某平台提供的“50元无门槛券”需邀请3人注册,用户耗时2天完成,实际优惠时却发现券已过期——隐性成本沉没,优惠化为泡影。

三、优惠券购钱的“陷阱”:从“折扣幻觉”到“决策瘫痪”

优惠券的“省钱”感知,往往源于“锚定效应”——商家以原价为锚点,通过优惠价形成“占便宜”的心理暗示。但原价是否真实?某服装品牌将原价599元的T恤先提价至899元,再打5折,标价449元,消费者以为省了450元,实则比日常价还高50元。这种“先提价后打折”的套路,在永惠卡盟官网等平台同样存在,尤其是非标品类(如服装、美妆),价格体系混乱,消费者难以判断真实优惠。

另一重陷阱是“决策瘫痪”。永惠卡盟官网提供的券源覆盖全品类,从生鲜到数码,从本地生活到虚拟服务,消费者在“多选项”中反复比价、计算叠加规则,反而耗费大量精力。某电商研究数据显示,使用优惠券的消费者平均下单决策时间比不用券时长3.2分钟,其中28%的用户因“算不清最优组合”而放弃购买,最终“省钱”未成,反增时间成本。

更值得警惕的是“消费升级陷阱”。永惠卡盟官网的“高端券专区”常推送奢侈品、进口商品的折扣券,吸引原本不打算购买的用户“尝鲜”。某白领被“3000-500”的奢侈品券吸引,刷卡买下原价2800元的包,看似省500元,实则因超出消费能力,后续需分期还款,总利息达320元——“优惠券”成了透支未来的工具。

四、科学利用优惠券:从“被动领券”到“主动筛选”

优惠券购物并非不能省钱,关键在于建立“理性消费坐标系”。对永惠卡盟官网这类平台而言,其价值应回归“信息中介”本质——消费者需学会用工具,而非被工具裹挟。

首先,明确“需求优先级”。购买前问自己:“如果没有优惠券,我会买吗?”若答案是否定,则放弃“为用券而消费”。例如,永惠卡盟官网常推的“9.9包邮零食”,若本身不饿、不需要,看似便宜,实则是闲置成本。

其次,验证“真实优惠价”。对高价值商品,可通过比价工具(如历史价格查询)核实原价真实性,避免被“伪优惠”误导。永惠卡盟官网部分商品标注“历史最低价”,但需注意“历史价”是否包含大促期间的波动价,而非日常价。

再次,警惕“叠加陷阱”。平台常宣传“3张券叠加立减XX元”,但实际可能限制“仅限特定商品”“不可与其他活动同享”。下单前务必阅读规则,避免“满减券用不了,折扣券已过期”的尴尬。

最后,评估“隐性成本”。对需完成任务的高价值券,计算时间投入是否值得——若1小时赚50元,但时薪不足50元,则放弃;对邀请类券,评估社交关系成本,避免为小优惠透支人情。

结语:优惠券的本质,是“消费决策的镜子”

回到最初的问题:优惠券购物真的更省钱吗?答案藏在消费者的选择里。永惠卡盟官网等平台的出现,让“省钱”从“被动等待商家优惠”变为“主动筛选信息工具”,但它无法替代理性判断——真正的省钱,不是追逐每一个折扣,而是对自身需求的精准把控;不是被“原价-优惠价”的数字游戏迷惑,而是建立“按需消费-比价决策-拒绝诱惑”的消费闭环。

在消费主义盛行的时代,优惠券如同一面镜子:照见商家的营销策略,更照见消费者的内心需求。永惠卡盟官网的价值,不在于提供多少张券,而在于能否让消费者在“优惠”与“需求”之间找到平衡——毕竟,最省钱的消费,永远是“不买不需要的东西”。