在当前消费趋于理性、用户对“性价比”的追求愈发强烈的背景下,各类优惠聚合平台如雨后春笋般涌现,其中“汇中卡盟”凭借其“折扣卡券”“优惠套餐”等标签吸引了大量关注。然而,当用户将目光投向它时,一个核心疑问始终萦绕:汇中卡盟,真的能帮你省下大把银子吗?要回答这个问题,需穿透其表面优惠,深入剖析其运作逻辑、实际价值与潜在局限,才能看清它究竟是“省钱神器”还是“消费陷阱”。

汇中卡盟的核心逻辑:用“资源整合”搭建折扣桥梁

汇中卡盟的本质,是一个连接品牌方、商户与消费者的优惠信息聚合平台。其核心运作模式在于:通过规模化采购与商户合作,获取低于市场零售价的卡券资源(如餐饮折扣券、购物满减券、会员订阅套餐等),再以“折扣价”转售给用户,从中赚取差价或服务费。这种模式并非独创,但在汇中卡盟的落地中,有几个关键特点值得关注:一是覆盖品类广泛,从餐饮、零售到文旅、教育,几乎涵盖日常消费全场景;二是强调“源头直供”,宣称部分卡券来自品牌方直供或渠道批量采购,减少中间环节;三是通过会员体系或分级折扣,锁定高频用户。

这种逻辑下,汇中卡盟的“省钱”基础在于“信息差”与“规模效应”。对品牌方而言,通过汇中卡盟清库存、拉新客、提升曝光,是低成本的营销手段;对用户而言,无需逐个比价、领券,即可在一个平台获取多品类优惠,理论上能降低时间成本与金钱成本。但问题在于:“资源整合”带来的折扣是否真实?用户付出的“隐性成本”是否抵消了“显性优惠”?

“省钱”的真相:优惠力度、使用门槛与用户需求的三角平衡

要判断汇中卡盟能否帮用户“省下大把银子”,需从三个维度拆解:优惠力度是否足够“诱人”、使用门槛是否可控、是否匹配用户真实消费需求。

首先是优惠力度。汇中卡盟的宣传中,“3折吃火锅”“5折购好物”等字眼极具吸引力,但实际体验中,这类“极限折扣”往往伴随限制条件。例如,某知名火锅品牌的100元代金券在汇中卡售价60元,看似省40元,但要求“仅限工作日使用”“不可叠加其他优惠”“每桌限用一张”,且部分热门门店需提前3天预约——若用户无法满足这些条件,60元可能“打水漂”。相比之下,那些“无门槛、全时段通用”的卡券,折扣力度往往仅在8-9折,省下的金额有限。汇中卡盟的“省钱效果”,本质上是“折扣力度”与“使用门槛”的博弈,用户需理性计算“优惠金额-时间成本-机会成本”后的净收益。

其次是用户需求的匹配度。汇中卡盟的优势在于“全场景覆盖”,但对个体用户而言,“全”不等于“有用”。若用户是高频咖啡消费者,星巴克买一赠一代办卡券可能成为“刚需”;但若从不使用某连锁快餐品牌,即便其卡券低至3折,对用户而言也是“无效优惠”。部分用户为“占便宜”购买大量非必需卡券,最终因过期、闲置造成浪费,反而变相“多花了银子”。汇中卡盟的“省钱价值”,高度依赖用户对自身消费需求的精准认知——它不是“无差别省钱工具”,而是“定向优惠的筛选器”。

最后是隐性成本。除了显性的价格折扣,使用汇中卡盟还可能产生隐性成本:一是时间成本,比价、阅读规则、预约门店等环节消耗精力;二是信任成本,部分卡券存在“虚假折扣”(原价虚高后再打折)、“售后无门”(商家倒闭后平台推诿)等问题;三是决策成本,面对海量优惠,用户易陷入“选择焦虑”,反而冲动消费。这些成本若高于优惠金额,便与“省钱”的初衷背道而驰。

挑战与局限:当“省钱”遇上“商业本质”的矛盾

汇中卡盟要持续帮用户“省大把银子”,需解决几个核心挑战,这些挑战也是当前优惠聚合平台的共性问题。

其一,商户合作的稳定性与真实性。部分商户将汇中卡盟作为“短期清库存”渠道,优惠期结束后终止合作,导致用户持有的卡券“作废”;个别商户甚至通过“提高原价再打折”制造虚假优惠,损害用户信任。若平台无法建立严格的商户准入机制与优惠真实性审核体系,“省钱”便会沦为“营销噱头”。

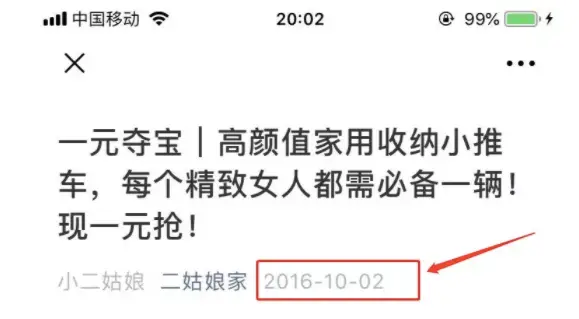

其二,用户教育的缺失。多数用户对卡券使用规则(有效期、适用范围、叠加限制等)缺乏耐心阅读,易因“信息差”产生纠纷。例如,某电商平台的“满300减50”券,用户未注意“仅限指定品类”,最终凑单后发现无法使用,反而因“凑单金额”超出预算多花钱。汇中卡盟若仅提供卡券而不做清晰的风险提示,反而会加剧用户的“非理性消费”。

其三,盈利模式与用户利益的平衡。作为商业平台,汇中卡盟需盈利才能持续运营,其盈利方式可能是卡券差价、会员费、广告位招商等。若过度依赖“差价”,可能压缩优惠空间;若引入过多广告,则影响用户体验。如何在自身盈利与用户“省钱”需求间找到平衡点,是决定其能否长期“帮用户省钱”的关键。

理性视角:汇中卡盟是“工具”而非“答案”

回到最初的问题:汇中卡盟,真的能帮你省下大把银子吗?答案并非简单的“能”或“不能”,而取决于用户如何使用它——它既不是“万能省钱神器”,也不是“消费陷阱”,而是一个需要理性驾驭的“性价比工具”。

对消费者而言,要真正通过汇中卡盟省钱,需做到三点:一是“精准需求”,只购买符合自身消费习惯的卡券,避免为“折扣”而消费;二是“细读规则”,重点关注有效期、使用门槛、退改政策等隐性条款;三是“计算总成本”,将时间、精力等隐性成本纳入考量,确保“净收益”为正。汇中卡盟的价值,不在于“帮你省多少钱”,而在于“帮你用更少的钱,获得更匹配的消费需求”。

对平台而言,若想持续为用户提供“真省钱”的价值,需回归商业本质:以严格的商户筛选保障优惠真实性,以清晰的规则提示降低用户决策成本,以个性化推荐提升需求匹配度。唯有如此,才能在“商业利益”与“用户价值”间找到支点,让“省下大把银子”从口号变为现实。

在消费愈发理性的今天,用户需要的不是“盲目折扣”,而是“有效优惠”;平台要做的不是“营销噱头”,而是“价值传递”。汇中卡盟能否成为帮用户“省下大把银子”的可靠伙伴,最终取决于它能否与用户共同构建“理性、透明、可持续”的消费生态——这,或许比“省钱”本身更重要。