在QQ平台上使用卡盟服务刷名片赞数,已成为部分用户提升社交形象的选择,但这一行为背后交织着即时利益与潜在风险,需要从社交价值、平台规则、技术安全等多维度进行深度剖析。刷赞行为本质上是对社交数据的修饰,其短期收益与长期代价的博弈,折射出数字时代社交需求的异化与理性回归的必要性。

一、卡盟服务刷名片赞数的“即时收益”:社交形象与心理满足的双重驱动

在QQ生态中,名片作为个人数字身份的浓缩载体,赞数常被潜意识解读为“社交认可度”的量化指标。卡盟服务通过批量操作快速提升这一数字,其好处主要体现在两方面:

其一,社交形象的“视觉优化”。职场新人、社群运营者或电商从业者往往将名片赞数视为“人脉广度”的背书,高赞数能在初次社交互动中传递“受欢迎”的信号,尤其在需要快速建立信任的场景中(如商务合作、社群推广),这种“数据光环”可能成为破冰的隐性工具。从社交心理学角度看,人类对“社会证明”的依赖使点赞数成为判断他人价值的简化线索,卡盟服务恰好满足了这种对“高效社交包装”的需求。

其二,心理需求的即时满足。现代社交场景中,个体对“被看见”的渴望愈发强烈,QQ名片的点赞互动具有低门槛、高反馈的特点——一条动态的点赞需等待他人主动行为,而卡盟服务能在数分钟内将赞数从个位数推至三位数,这种“快速获得认可”的体验能短暂缓解社交焦虑,满足用户的“存在感需求”。尤其对年轻群体而言,数字社交中的“人气指标”已成为自我价值的重要参照系。

二、隐藏在“高赞”背后的风险:从账号安全到社交伦理的多重陷阱

尽管卡盟服务提供了即时满足,但其运作模式的灰色属性决定了风险必然伴随收益,且往往更具破坏性。这些风险不仅威胁用户账号安全,更可能对个人信用与社交生态造成长期伤害。

账号安全与规则合规风险首当其冲。QQ平台明确将“刷赞”列为违规行为,其《腾讯软件许可及服务协议》规定:“用户不得通过第三方工具或服务对平台数据进行虚假操作,包括但不限于刷赞、刷粉丝等。”一旦触发风控系统,轻则限制名片功能、动态可见范围,重则可能导致账号封禁。而卡盟平台为规避监管,常采用“模拟人工点击”“IP跳转”等非正规技术手段,这些操作易被系统识别为异常流量,用户账号因此成为“高危账户”的概率极高。

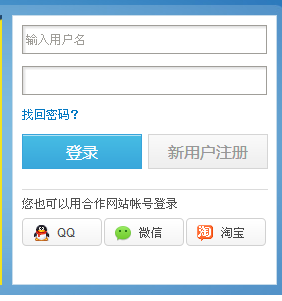

个人信息与资金安全漏洞不容忽视。使用卡盟服务需提供QQ账号、密码甚至支付信息,部分平台要求用户绑定手机号或验证码以“提升效率”。这些敏感数据在非正规渠道传输时,存在被截获、贩卖的风险——轻则收到垃圾广告、诈骗信息,重则遭遇盗号、资金盗刷。曾有案例显示,用户因使用低价刷赞服务,导致QQ钱包关联的银行卡被盗刷数千元,根源便是卡盟平台通过木马程序窃取了支付凭证。

社交价值扭曲与真实社交能力退化是更深层的隐性风险。当社交认可可以通过金钱购买,用户可能陷入“数据依赖”的怪圈:过度关注赞数等量化指标,忽视真实互动的质量。长期依赖虚假数据构建的社交形象,一旦被识破(如好友发现点赞者均为陌生小号),不仅会透支信任,更可能导致个体对真实社交产生抵触,形成“刷赞成瘾—逃避真实互动—更依赖刷赞”的恶性循环。这种“数字虚荣”本质上是对社交本质的背离——真正的社交连接建立在真诚互动与情感共鸣之上,而非冰冷的数字堆砌。

三、理性审视:数字社交的“真实性”回归是必然趋势

卡盟服务刷名片赞数的现象,本质上是数字社交发展中的阶段性产物,反映了用户在“社交压力”与“自我表达”之间的矛盾选择。但随着平台监管趋严、用户理性提升以及社交价值观的成熟,这一行为的生存空间正被逐步压缩。

从平台端看,腾讯持续升级风控系统,已能识别90%以上的异常点赞行为,并通过“AI+人工”审核机制对违规账号进行处罚,刷赞的“性价比”正在降低。从用户端看,越来越多的年轻人开始反思“数据社交”的空洞性,转而追求“小而美”的真实社交圈——与其花费数十元购买百人点赞,不如与三五好友深度交流,这种价值观的转变正在削弱刷赞服务的需求基础。

真正的社交竞争力,从来不是名片赞数的多少,而是真实互动的质量与情感连接的深度。在QQ等社交平台上,与其将时间与金钱投入虚假数据的堆砌,不如通过分享有价值的内容、主动参与社群讨论、真诚回应好友动态等方式,构建可持续的社交资本。这种“真实社交”或许无法带来即时的数字满足,却能沉淀为长期的人际信任与个人品牌价值,这才是数字时代社交的应有之义。

在QQ平台上使用卡盟服务刷名片赞数,看似是一条“捷径”,实则是一条充满隐患的歧路。其短期收益无法掩盖长期风险,而真正的社交魅力,永远源于真实的自我表达与真诚的人际互动。当数字社交回归“以人为本”的本质,用户才能在虚拟与现实的平衡中,找到属于自己的社交坐标。