在社交媒体流量焦虑席卷当下,“免费刷赞留言软件”以“零成本快速涨粉”“一键提升互动”的承诺吸引了大量个人用户与中小商家。然而,当指尖轻点下载安装时,一个尖锐的问题随之浮现:这类免费刷赞留言软件安全可靠吗?表面上的“捷径”背后,暗藏的可能是数据泄露、账户封禁乃至法律风险的多重陷阱。

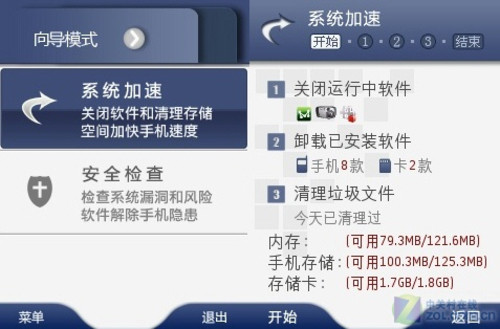

所谓免费刷赞留言软件,本质是通过模拟人工操作或利用平台技术漏洞,批量伪造社交平台(如微信、微博、抖音等)的点赞、评论、转发等互动数据。这类软件通常以“绿色版”“破解版”为噱头,在非官方渠道传播,宣称无需付费即可实现账号数据的“野蛮生长”。但深入其技术内核不难发现,无论是通过虚拟IP池批量切换设备指纹,还是调用非法爬取的用户数据库进行自动化留言,其运作逻辑早已踩中平台规则的红线。

用户对免费刷赞留言软件的追捧,源于社交媒体生态中“数据即价值”的畸形认知。对于电商商家,高互动率意味着更高的商品转化;对于自媒体创作者,点赞数是吸引广告商的“硬通货”;甚至普通用户也渴望通过高赞内容获得社交认同。然而,这类软件提供的“价值”不过是海市蜃楼——短期内数据飙升,却无法沉淀真实粉丝黏性,反而可能因异常数据触发平台风控,让账号长期价值毁于一旦。

安全层面,免费软件的“免费”代价往往是用户数据的无条件让渡。多数刷赞软件在安装时会索要“读取联系人”“访问相册”“开启悬浮窗”等敏感权限,实则是为了窃取用户个人信息。更有甚者,通过植入恶意代码,将用户账号作为“肉鸡”参与刷量产业链,甚至将账户密码、支付信息打包出售给黑色产业链。2023年国家网信办通报的“清朗”行动中,多款刷赞软件因非法收集用户数据被下架,正是这一风险的直接印证。

可靠性方面,免费刷赞留言软件的“承诺”更像一场精心设计的骗局。平台算法早已具备识别异常数据的能力,例如短时间内集中出现的同质化留言、非活跃账号的异常点赞等,一旦被判定为刷量,轻则删除虚假数据、限流推送,重则直接封禁账号。更隐蔽的风险在于,这类软件的“免费”模式往往依赖广告变现或数据倒卖,用户在使用过程中可能被强制推送低俗广告,甚至遭遇钓鱼链接,导致财产损失。

从行业趋势看,随着《网络安全法》《数据安全法》的实施,社交平台对刷量行为的打击已进入“技术+法律”双轮驱动阶段。抖音、微信等平台相继推出“清朗计划”,通过AI算法实时监测异常互动数据,对违规账号实施“阶梯式处罚”。而免费刷赞留言软件的开发者则不断升级对抗手段,如使用深度伪造技术模拟真人留言,但这种“猫鼠游戏”终将因违法成本过高而难以为继。监管层面,网信部门已明确将“刷单炒信”列为重点整治对象,免费刷赞软件的生存空间正被持续压缩。

值得注意的是,部分软件打着“试用”“体验”的旗号诱导用户授权,却在试用期内悄悄收集设备信息、浏览记录等敏感数据。这些数据一旦泄露,不仅可能引发精准诈骗,甚至被用于电信网络犯罪链条。近年来,多地警方通报的案件中,均有受害者因使用非法刷赞软件导致个人信息被盗,最终遭受经济损失的案例。

归根结底,免费刷赞留言软件的“安全可靠”命题,本质上是对社交媒体运营逻辑的误读。真正的流量增长从来不是靠虚假数据堆砌,而是优质内容与真实互动的良性循环。对于用户而言,与其冒险使用这类“定时炸弹”般的软件,不如深耕内容创作、提升用户服务——唯有合规运营、价值输出,才能在社交媒体的浪潮中行稳致远。当“刷赞”的捷径被堵死,“内容为王”的回归,或许才是行业最需要的清醒剂。