在QQ平台上,名片赞数已从简单的社交互动符号演变为隐性的社交资本,“刷名片赞”行为也因此悄然兴起。这种行为究竟是提升社交效能的捷径,还是埋藏风险的灰色地带?需从价值逻辑与风险本质双重维度深入剖析。

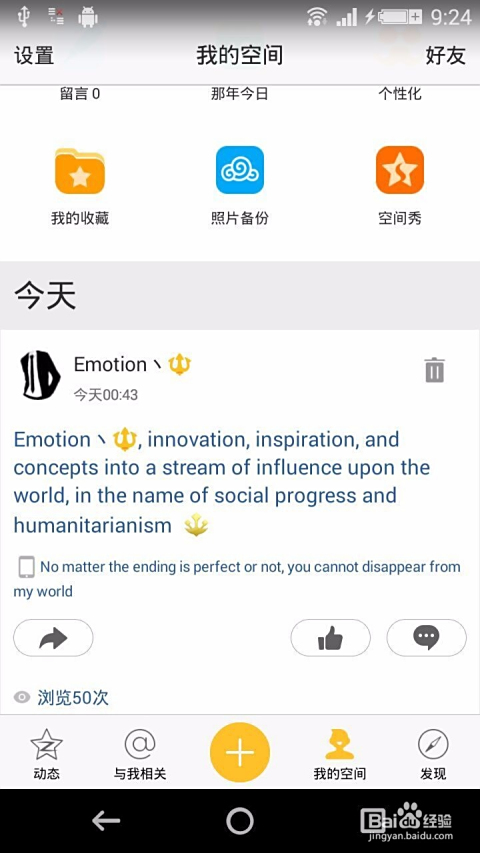

从社交价值维度看,刷名片赞在特定场景下确实存在现实驱动力。 其核心价值在于“社交形象的快速建构”。QQ作为国民级社交平台,名片是用户在数字空间中的“第一张脸面”,赞数如同橱窗里的客流数据,直观传递着“受欢迎程度”。对于需要高频社交的用户群体——如微商、自由职业者、校园社团成员等,高赞名片能在初次接触中建立“此人社交活跃、值得信赖”的心理暗示,进而降低沟通门槛。例如,在QQ群推广产品时,一个拥有上千赞的名片可能让潜在客户产生“这人朋友多、认可度高”的联想,从而提升转化率。此外,在年轻用户的社交语境中,赞数还承载着“群体归属感”的符号意义。当好友圈普遍存在高赞名片时,个体若赞数过低,可能产生“被边缘化”的焦虑,刷赞成为维持社交平衡的无奈选择。

更深层次看,刷赞行为折射出数字时代社交效率的异化。传统社交中,人脉积累需要长期互动与情感投入,而刷赞通过技术手段将“社交资本”量化、速成,满足了部分用户对“快速成功”的渴望。在职场社交场景中,某些行业从业者甚至会刻意展示高赞名片,以暗示“资源丰富”,这种“数据包装”虽不道德,却成为现实社交竞争中的隐性策略。

然而,这种看似高效的社交策略,背后却潜藏着不容忽视的风险,且风险维度远超表面认知。 首当其冲的是账号安全的系统性威胁。当前市面上的刷赞服务多通过第三方软件或“平台外挂”实现,这些工具往往需要获取用户的QQ账号权限,包括但不限于密码、好友列表、聊天记录等。一旦授权,用户账号可能面临盗号、信息泄露、甚至被用于诈骗等连锁风险。QQ平台的风控系统对异常点赞行为有严格监测,短时间内集中点赞、非好友账号频繁互动等行为,极易触发“营销号”或“外挂用户”的判定,轻则限制名片功能、减少流量曝光,重则直接封禁账号,导致多年社交积累清零。

更隐蔽的风险在于社交信任的反噬效应。QQ作为强关系社交平台,用户间的互动往往基于熟人社会的信任逻辑。当刷赞行为暴露后,不仅无法提升社交价值,反而会引发“人品质疑”——“连赞都要刷,这人得多不真诚?”这种信任崩塌在熟人社交圈中具有不可逆性,远比低赞数对个人形象的伤害更大。尤其对于需要长期维护关系的用户(如创业者、销售从业者),虚假社交数据一旦被识破,可能直接导致客户流失、合作终止,得不偿失。

从价值观层面审视,刷赞行为还助长了“数据至上”的浮躁心态。用户若长期沉迷于虚拟赞数的增长,可能逐渐忽视真实社交中情感交流的重要性,陷入“为了数据而社交”的怪圈。这种对“数字光环”的过度追求,不仅会扭曲社交的本质,还可能引发焦虑、自卑等心理问题,尤其对价值观尚未成熟的青少年群体,负面影响更为深远。此外,从平台生态角度看,大规模刷赞行为破坏了QQ社交的公平性,优质内容与真诚互动被虚假数据淹没,长此以往将劣化用户体验,损害平台的社交信任基础。

归根结底,QQ名片赞的本质是社交互动的副产品,而非社交价值的度量衡。 用户在追求“数字光环”时,需清醒认识到:真实的社交资本从来不是靠“刷”出来的,而是源于长期的真诚付出与价值互换。与其花费精力在虚拟数据上做表面文章,不如深耕内容质量、提升沟通能力——一个能持续输出价值、乐于助人的用户,即便赞数不高,也能在社交圈中获得真正的尊重与认可。平台方也应加强技术监管与价值观引导,通过完善真实互动激励机制(如优质内容推荐、深度社交功能开发),引导用户回归社交本质,让QQ平台重新成为情感连接的温暖港湾,而非数据攀比的竞技场。