卡盟免流真那么神?它是如何做到免流的?当“免流”二字出现在各类社交平台和广告推广中时,总能吸引大量流量焦虑用户的目光。尤其是“卡盟免流”这一概念,被包装成“破解运营商流量限制”“全网通用不限速”的神秘工具,让不少人心动。但剥离营销话术,卡盟免流究竟是什么?它的“免流”原理是否经得起推敲?背后又隐藏着哪些风险?要回答这些问题,我们需要从技术本质、行业规则和现实风险三个维度,拆解这一现象背后的逻辑。

卡盟免流:从“卡盟”到“免流”的灰色链条

要理解卡盟免流,首先要厘清“卡盟”是什么。卡盟(卡交易平台)最初是游戏点卡、虚拟充值码的线上交易市场,但随着需求变化,部分平台开始转向提供“免流服务”。这些服务通常以“会员套餐”形式出售,用户付费后获得特定配置文件(如Proxy配置、VPN参数)或专用软件,声称能实现“免流上网”。这里的“免流”,并非运营商官方提供的流量免费服务,而是通过技术手段绕过运营商的流量计费系统,本质上是一种“流量穿透”或“流量伪装”。

用户之所以被“卡盟免流”吸引,核心痛点在于流量成本与实际需求的矛盾。随着短视频、直播、云办公等高流量应用普及,用户对流量需求激增,但运营商套餐价格偏高,“不限量”套餐又往往限速或存在隐形条款。卡盟免流恰好抓住了这一痛点,以“低价无限量”为卖点,吸引学生、低收入群体等对价格敏感的用户。但“神”的表象之下,其技术原理和风险隐患,远比宣传复杂。

技术拆解:免流如何“绕过”运营商计费?

卡盟免流的实现,本质上是利用了运营商网络架构中的“协议漏洞”和“检测盲区”。具体来说,主流免流技术可归纳为三类,每一类都对应着不同的技术逻辑和局限性。

第一类是代理型免流。其核心原理是通过搭建代理服务器,将用户的应用流量(如微信、抖音)伪装成HTTP、HTTPS等运营商“默认免流”的流量类型。例如,部分运营商对访问自家服务器或特定教育、医疗网站的流量免收费用,免流工具便将用户的流量请求通过这些“免流网关”转发,让系统误判为免费流量。但这种技术依赖运营商的免流规则,一旦运营商调整网关策略或升级检测机制,免流效果便会失效。

第二类是隧道型免流。这类技术更接近VPN(虚拟专用网络),通过将用户流量加密后封装成运营商难以识别的数据包,再通过特定隧道传输。例如,有些免流工具利用运营商对DNS查询、VPN流量的“放行”策略,将用户数据伪装成DNS请求或普通VPN流量,绕过深度包检测(DPI)。但隧道型免流对服务器性能要求高,且运营商持续升级DPI技术,能精准识别异常流量特征,导致此类免流工具的“寿命”往往很短。

第三类是端口型免流。运营商对不同端口的流量有不同的计费规则,例如80(HTTP)、443(HTTPS)等常用端口可能被“特殊对待”。免流工具通过修改应用的默认端口,将其流量转移到运营商未严格监控的冷门端口(如8080、3128),从而逃避计费。然而,这种方法依赖运营商的端口管理漏洞,且随着运营商对端口流量的精细化管控,效果越来越不稳定。

值得注意的是,这些技术并非“万能钥匙”。运营商的流量监控系统并非一成不变,而是持续迭代。例如,通过大数据分析用户流量行为模式(如突然出现的大流量、非时段高频访问),运营商能快速定位异常流量并拦截。此外,免流工具的服务器多部署在海外或第三方机房,稳定性差,延迟高,用户体验远不如正规套餐。

“神”与“不神”:用户视角下的免流真相

为什么有人觉得卡盟免流“神”?答案在于“短期见效”和“心理预期”。对于偶尔需要大流量下载、临时追剧的用户,免流工具可能在特定场景下“有用”,比如在运营商网络监控较松的时间段(如凌晨)或针对小众APP。这种“偶尔成功”的体验,容易被用户放大为“真的免流”,而频繁失效、速度慢等问题则被选择性忽略。

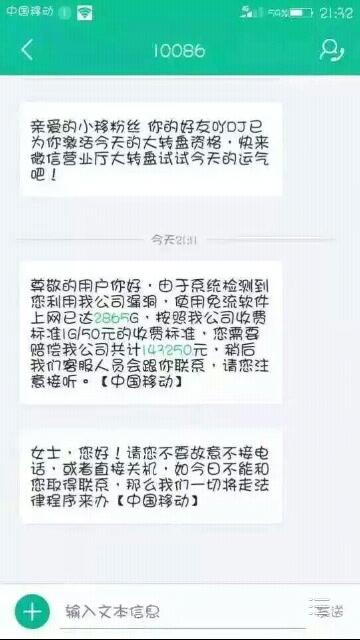

但更多时候,免流工具的“不神”体现在三个方面:一是稳定性差,今天能用明天可能就失效,需要不断购买新套餐或更新配置;二是速度受限,即使免流成功,流量往往被限速至几百Kbps,连标清视频都无法流畅播放;三是安全风险高,免流工具需要用户授权网络权限,部分恶意软件会借此窃取个人信息(如账号密码、银行信息),甚至植入木马。

更关键的是,卡盟免流的“免流”本质是“违规操作”。根据《中华人民共和国电信条例》和《网络安全法》,未经许可擅自穿透运营商网络、逃避流量计费,属于违法行为。运营商一旦发现,有权封停用户号码,并保留追究法律责任的权利。近年来,多地已查处多起“免流”灰色产业链案件,涉案人员因涉嫌非法经营罪被刑事拘留,这些案例都警示着:免流工具的“神”,不过是法律边缘的短暂狂欢。

需求与反思:免流现象背后的流量焦虑

卡盟免流的流行,折射出的是用户对“流量普惠”的迫切需求。当运营商的“不限量”套餐普遍设置限速门槛(如达到20GB后降至1Mbps),当流量价格与实际使用场景不匹配(如远程办公用户每月需消耗上百GB流量),用户自然会寻求“破解之道”。这种需求本身是合理的,但解决方式不应是走向灰色地带。

事实上,运营商也在逐步优化流量服务。例如,推出定向流量包(如视频、游戏专属低价流量)、与互联网平台合作联合会员(如“视频会员+流量”捆绑套餐)、降低套餐基础价格等。这些合法合规的流量解决方案,虽然不如“免流”宣传得“神奇”,但胜在稳定、安全,且有售后保障。对于用户而言,与其冒险使用免流工具,不如根据自身需求选择正规套餐,或通过运营商的客服渠道反馈流量使用痛点,推动服务优化。

结语:免流不是神话,合规才是正道

卡盟免流的“神”,是技术漏洞与营销话术编织的幻象;它的“免流”,是游走在法律边缘的违规操作。当我们剥离“无限流量”“全网通用”的诱惑,看到的却是技术的不稳定、安全的高风险和法律的严红线。对于普通用户而言,流量需求可以通过正规渠道满足,不必为了一时的“便宜”付出更大的代价。毕竟,真正的“神”,不是绕过规则,而是在规则内找到最适合自己的解决方案。