公众号运营的核心痛点,始终是流量与触达的博弈。当优质内容陷入“冷启动”困境,当算法推荐因初始数据不足而受限,“卡盟”这类流量服务平台的出现,似乎为“公众号点赞数据”的快速提升提供了捷径。但捷径背后,是“流量飙升”的泡沫,还是“高效利用”的转机?答案藏在数据真实性与内容价值的平衡里。

公众号点赞的价值,远不止于数字表面的光鲜。在微信生态的算法逻辑中,点赞、在看、转发是衡量内容热度的核心指标,直接影响平台的推荐权重。一篇初始点赞量过百的文章,可能比零互动内容获得多10倍的曝光;而高点赞率形成的“社交证明”,又能激发用户从“围观”到“参与”的转化,形成数据滚雪球效应。然而,许多运营者陷入误区:将“公众号点赞”等同于“刷数据”,却忽略了点赞背后的用户画像与内容匹配度——虚假的点赞量或许能短暂拉升数据,却无法带来真实粉丝增长,更可能因用户行为异常触发平台风控,导致限流甚至封号。

卡盟作为流量服务的“供应商”,其逻辑本质是整合分散的流量资源,为需求方提供快速数据支撑。早期的卡盟服务多聚焦于“纯刷量”,通过机器账号或兼职人工完成点赞任务,但这种模式已逐渐被平台淘汰。如今的卡盟服务正向“精准化”“场景化”升级:部分平台开始基于用户兴趣标签匹配真实账号,例如科技类公众号可选择科技爱好者群体进行点赞,甚至附加“评论引导”“转发扩散”等组合服务,试图让“流量飙升”更贴近真实用户行为。但即便如此,卡盟服务的合规边界依然模糊——微信平台明确禁止“买卖虚假数据”,任何通过非自然方式获取的互动,都可能违反《微信外部链接内容管理规范》。

高效利用卡盟的前提,是明确其定位:它是“流量助推器”,而非“流量救世主”。对于新号冷启动,卡盟可在内容发布初期提供基础点赞量,打破“零数据-无推荐-更零数据”的恶性循环;对于活动推广,卡盟能快速拉升互动数据,增强活动传播势能。但若脱离内容质量谈流量,无异于缘木求鱼。某职场类公众号曾通过卡盟将单篇点赞量从50拉升至500,却因内容本身缺乏深度,用户跳出率高达80%,最终推荐量不升反降。反观另一案例,该公众号在发布高质量干货前,先通过卡盟定向投放100+精准粉丝点赞,触发算法推荐后,自然流量占比达70%,实现了“数据-流量-转化”的正向循环。

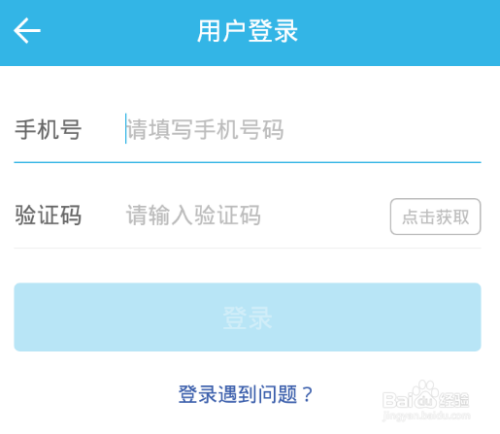

选择卡盟服务时,需建立“三筛标准”:筛数据真实性,优先选择承诺“真实IP、实名认证账号”的平台,避免机器账号堆砌;筛用户画像,明确目标受众的年龄、地域、兴趣标签,要求卡盟提供匹配度报告;筛服务合规性,拒绝“包月包赞”等明显违规套餐,选择“按次投放、场景化互动”的轻量服务。某美妆公众号曾因贪图便宜选择低价刷量套餐,结果80%的点赞账号集中在同一省份,且无任何阅读行为,被微信风控系统识别为异常,3天内粉丝掉粉率超15%,教训深刻。

内容与卡盟的协同,关键在于“节奏把控”。建议采用“3-3-4”模型:内容发布前3小时,通过卡盟投放30%基础点赞,激活算法推荐;发布后3小时,根据自然流量反馈,若数据表现良好,追加30%精准点赞强化热度;剩余40%资源用于长尾传播,在内容发布24-48小时后,针对垂直社群进行二次投放,延长内容生命周期。这种“初期引爆-中期强化-后期续航”的策略,既能规避平台对瞬时异常数据的监测,又能最大化卡盟的流量价值。

警惕“流量依赖症”是高效利用卡盟的另一重维度。部分运营者陷入“不刷量就不敢发内容”的焦虑,将预算过度倾斜至卡盟服务,却忽视了内容打磨与用户运营。事实上,当公众号粉丝量突破1万,自然流量占比应成为核心指标——若卡盟带来的流量占比超过30%,需警惕账号健康度风险。真正的“流量飙升”,应是自然增长与精准助推的合力,而非虚假数据的堆砌游戏。

随着微信平台对数据真实性的监管趋严,卡盟服务的未来将向“技术化”“透明化”转型。AI算法的应用或能提升用户匹配精准度,区块链技术或许可解决数据溯源问题,但无论如何创新,内容价值始终是公众号流量的“压舱石”。卡盟的高效利用,本质是对流量需求的理性判断:何时需要助推、如何精准触达、怎样平衡短期数据与长期生态,考验着运营者的战略定力。

最终,公众号点赞与卡盟助力的关系,应回归到“用户价值”的初心。当卡盟服务的每一份点赞,都能成为优质内容的“扩音器”,当流量飙升的背后是真实用户的认可与传播,这样的“高效利用”才具有可持续性。毕竟,在内容为王的时代,任何脱离真实需求的流量游戏,终将被平台规则与用户选择所淘汰。