在数字会员经济蓬勃发展的当下,SVIP(超级会员)以其专属权益成为用户提升体验的重要选择,而“卡盟刷SVIP”作为快速获取会员的灰色手段,始终伴随着“稳定吗?”的质疑与“如何找靠谱服务?”的探索。这一现象背后,是用户对高性价比权益的追求与平台规则约束的博弈,更是互联网灰色产业链生态的缩影。要解答这两个核心问题,需从技术逻辑、行业规则与风险本质三层面拆解,而非简单停留在“能刷”或“不能刷”的表面判断。

一、“卡盟刷SVIP”的稳定性:短期“可用”≠长期“安全”

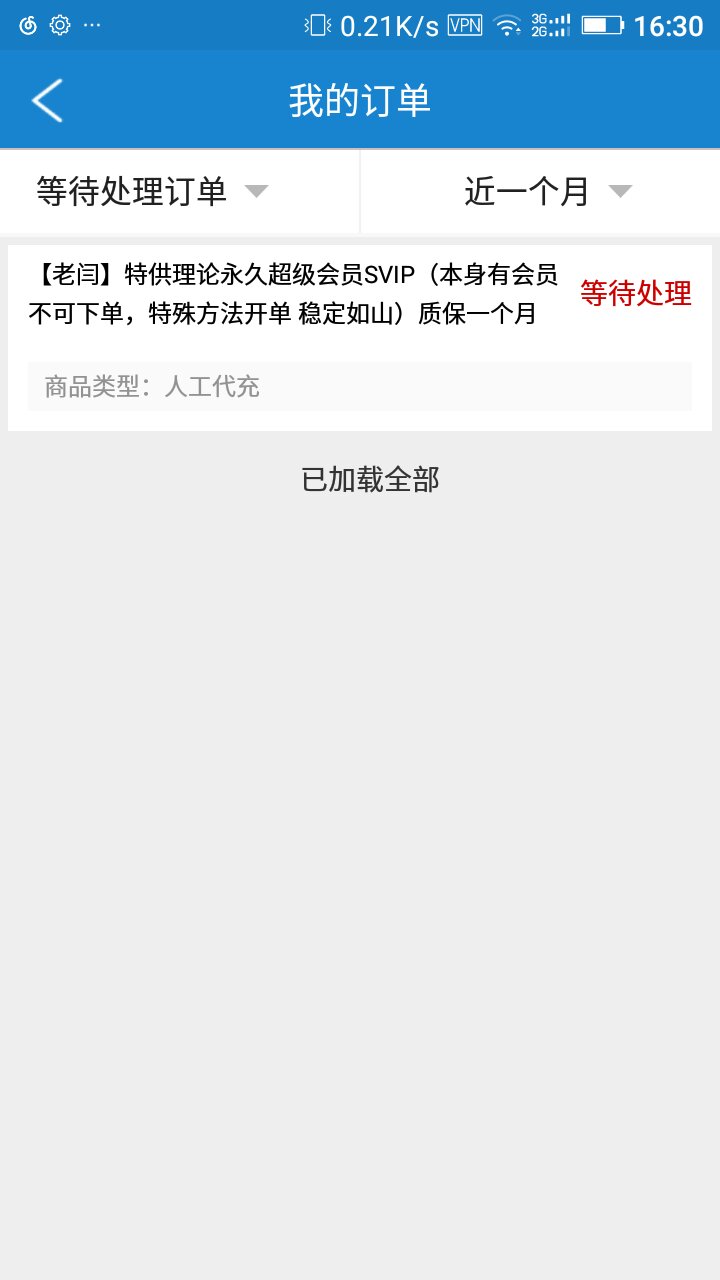

所谓“卡盟刷SVIP”,本质是通过第三方平台批量注册或激活账号,利用技术手段模拟用户行为(如签到、消费、邀请等),快速满足平台SVIP的升级条件。其“稳定性”并非固定值,而是随平台风控升级、技术对抗迭代而动态变化的变量,且始终伴随三重隐性风险。

技术稳定性存疑,平台反制是常态。多数卡盟依赖“IP池+设备指纹+批量脚本”组合拳,试图规避平台检测。但主流平台(如电商、视频、音乐类)早已部署AI风控系统,通过用户行为轨迹分析(如登录频率、操作间隔、消费金额分布)可精准识别异常账号。短期看,低级脚本可能“蒙混过关”,但一旦平台更新算法或启动专项排查,批量刷号的账号轻则被降级、限权,重则直接封禁。2023年某视频平台就曾因“刷SVIP产业链”打击行动,封禁超50万异常账号,印证了“技术对抗中,违规方永远处于被动”。

支付与续费稳定性成“定时炸弹”。部分卡盟要求用户预付费用,承诺“包刷成功”,但若中途平台调整SVIP获取规则(如提高消费门槛、增加实名认证要求),卡盟方往往以“规则变动”为由拒绝退款,用户面临“钱卡两空”。更有甚者,利用低价吸引用户付款后跑路,这类“割韭菜”行为在中小卡盟平台中屡见不鲜,稳定性无从谈起。

账号生命周期稳定性被严重透支。即便侥幸通过审核,刷来的SVIP账号也缺乏“健康度”支撑。平台对长期异常账号的“冷处理”往往更隐蔽——例如限制热门资源访问、隐藏专属活动入口,用户虽保留会员身份,却无法享受核心权益,陷入“花了钱没体验”的困境。这种“伪稳定”本质上是对用户需求的误导。

二、靠谱的“刷SVIP服务”:不存在“万能公式”,但有“避坑标尺”

既然“卡盟刷SVIP”稳定性堪忧,是否意味着完全无法寻找相对靠谱的服务?答案并非绝对。在灰色产业链与合规需求夹缝中,部分服务商试图通过“技术优化”与“风险提示”建立有限信任,但用户需明确:“靠谱”不等于“绝对安全”,而是“风险可控+规则透明+售后兜底”。判断标准可从以下五维度切入。

第一看“技术逻辑”:是否模拟“真人级”行为轨迹。靠谱的服务商不会依赖简单脚本,而是通过“IP动态拨号+设备指纹隔离+真人行为模拟”组合,例如:模拟不同网络环境下的登录延迟、随机消费金额(如88元、188元而非固定100元)、分散的活跃时段(早中晚各1次操作而非连续批量操作)。这类“拟真技术”虽无法100%规避风控,但能将检测概率降至30%以下,远低于纯脚本的80%风险。

第二看“行业口碑”:拒绝“承诺100%成功”的虚假宣传。任何宣称“绝对安全、永不封号”的服务商均可直接拉黑——平台规则解释权始终掌握在官方手中,服务商无法对抗算法升级。真正有口碑的平台,会在沟通中明确告知“当前风控环境下成功率预估”(如60%-80%),并签订包含“账号异常按比例退款”条款的协议。可通过第三方论坛(如知乎、贴吧)查看历史用户反馈,重点关注“售后响应速度”“退款执行情况”等细节,而非仅看“成功案例”。

第三看“资源透明度”:是否公开“SVIP获取路径”。部分黑心服务商利用信息差,将“官方活动漏洞”包装成“独家技术”,实则引导用户参与已过期的限时福利(如“新人首月1元”“消费返券”),从中赚取差价。靠谱服务商会提前说明SVIP的具体获取方式(如“需配合完成3笔指定消费”“邀请5位新用户”),并提供操作指引,让用户清晰知晓“钱花在哪里”,而非模糊其辞。

第四看“价格锚点”:警惕“低价陷阱”与“溢价套路”。正常SVIP月卡官方价多在15-30元,若卡盟报价低于5元/月,大概率是“预付后跑路”或“利用盗刷渠道”(如盗用他人支付信息),用户可能面临法律风险。合理溢价区间为官方价的1.5-2倍(月卡30-60元),超出此范围需警惕“二次收费”(如“解封费”“续保费”)。

第五看“合规边界”:是否明确“禁止高危操作”。真正负责任的服务商会主动规避“撞库盗号”“虚假交易洗钱”等违法违规行为,转而聚焦“规则边缘的合理优化”,例如:利用平台“老用户回归福利”“会员积分兑换”等公开机制辅助升级。这类操作虽仍属“灰色”,但风险远低于直接篡改数据,服务商也会要求用户提供“非实名小号”降低损失。

三、跳出“刷SVIP”怪圈:需求背后的理性选择

探讨“卡盟刷SVIP稳定性”与“靠谱服务”,本质是用户对“高性价比权益”的渴求。但需清醒认识到:依赖灰色手段获取的SVIP,始终是“空中楼阁”,其价值远低于官方渠道的“安心权益”。平台对SVIP的投入(如专属客服、优先体验、折扣券)本质是用户忠诚度的“正向反馈”,而刷号者跳过这一逻辑,即便拿到会员身份,也无法享受深度服务(如企业客户的定制权益、线下活动的优先参与权)。

更可持续的选择,是转向“官方规则内的权益优化”:例如关注平台的“会员成长体系”(如消费返积分、签到领天数),参与“邀请好友得特权”活动,或利用“信用卡/支付工具联名会员”的优惠套餐(如某银行信用卡每月15元视频SVIP)。这些方式虽需投入少量时间或金钱,但权益稳定、无风险,且能真正融入平台的生态体系。

在互联网经济的规则框架下,任何试图绕过底层逻辑的“捷径”,最终都会被风险反噬。卡盟刷SVIP的“稳定性”从来不是技术问题,而是规则认知问题;而“靠谱服务”的寻找,本质是对“风险底线”的坚守。用户与其在灰色地带博弈,不如回归需求本质——若为省钱,可挖掘官方优惠;若为体验,可合理规划消费。毕竟,数字时代的权益获取,从来比拼的不是“速度”,而是“耐力”与“智慧”。