卡盟刷会员这一灰色产业链的运作,本质上是利用了会员体系的价值量化漏洞与平台监管盲区的双重空档。其背后并非简单的技术堆砌,而是围绕“需求-供给-变现”构建的完整生态,通过分层级的操作模式与隐蔽的技术手段,将虚拟会员的“数字价值”转化为可流通的“经济价值”。要拆解这一现象,需从底层逻辑、操作流程、支撑要素及风险挑战四个维度展开,方能看清其运作全貌。

一、核心原理:从价值错位到生态闭环

卡盟刷会员的底层逻辑,源于会员体系在数字经济中的“价值错位”。平台方通过会员权益(如折扣、专属服务、标识展示)吸引用户付费,本质是“用真实购买力换取身份标识”;而刷会员者则利用平台对“会员数量”“活跃度”等指标的过度追求,制造虚假繁荣——当平台将会员数量视为增长数据、商家将会员规模视为引流资本时,虚拟会员的“身份价值”便与“真实价值”脱钩,形成“刷手用成本价制造数据,需求方用数据换取资源”的闭环。

具体而言,这种错位体现在三个层面:一是平台考核机制的漏洞,部分平台将会员数量与KPI、融资估值挂钩,忽视会员的真实转化率;二是用户认知的偏差,普通消费者易将“会员数量”等同于“品牌实力”,为刷会员提供了需求土壤;三是技术实现的低成本,虚拟会员的边际成本趋近于零,一旦形成规模化操作,利润空间便被迅速放大。

二、操作拆解:卡盟刷会员的三层执行逻辑

卡盟刷会员的操作并非“一键刷量”的简单行为,而是需求方、卡盟平台、技术执行方协同运作的分层体系,每个环节环环相扣,形成从“需求提出”到“数据交付”的完整链条。

1. 需求端:从“刷量冲动”到“定制化需求”

需求方是整个链条的起点,主要分为三类:一是商家或主播,为提升店铺/直播间人气、营造“爆款”假象而刷会员;二是平台内部人员,通过刷数据完成业绩指标或刷单返利;三是个人用户,出于虚荣心或社交需求刷会员身份(如某些社交平台的“VIP标识”)。需求提出时,并非简单要求“数量”,而是包含“精准画像”(如目标地域、年龄层)、“行为模拟”(如登录频率、互动轨迹)、“留存周期”(短期刷量或长期维护)等定制化指标,这些需求直接决定了后续技术执行的方向。

2. 卡盟平台:资源整合与“服务中介”

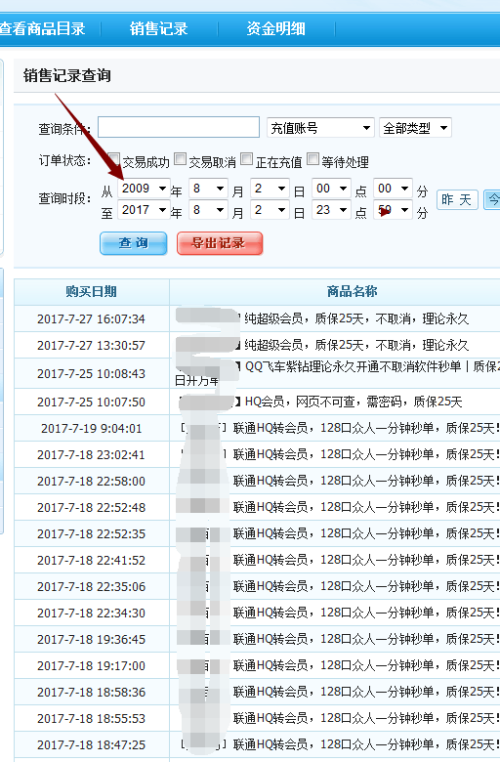

卡盟平台是产业链的核心枢纽,其本质是“虚拟资源交易市场”。一方面,平台整合海量“会员资源”,包括通过数据泄露、批量注册、低价回收等方式获取的“僵尸账号”“养号资源”(即已激活但长期未使用的真实账号);另一方面,搭建交易界面,提供“刷会员套餐”(如100个真实会员/50元,1000个高活跃会员/300元),并支持“按效果付费”“数据包发送”等交易模式。为增强可信度,部分卡盟平台还会提供“试用服务”(如先刷10个会员验证效果)或“数据报告”(展示会员ID、注册时间、活跃截图),形成“正规服务”的假象。

3. 技术执行端:从“脚本刷量”到“真人模拟”

技术执行是刷会员的关键环节,手段随平台反制能力升级而迭代。早期依赖“脚本自动化”:通过编写程序模拟注册、登录、充值会员等操作,批量生成虚假会员,但这种方式易被平台识别(如设备指纹一致、操作时间规律)。如今主流转向“真人模拟+技术辅助”:一是“真人养号”,组织兼职人员在真实设备上注册账号,模拟日常浏览、互动等行为,养号1-3个月后转为“会员资源”;二是“设备农场”,利用虚拟机、群控设备模拟不同IP地址和设备环境,配合随机操作间隔,降低平台风控系统的识别概率;三是“接口漏洞挖掘”,通过逆向分析平台会员系统的API接口,篡改请求参数实现“无感刷会员”(如直接调用接口生成会员记录,无需真实注册)。

三、支撑要素:资源、技术与信任机制

卡盟刷会员产业链的稳定运行,依赖三大核心要素的协同:资源积累、技术迭代与信任构建。

资源积累是基础。卡盟平台的“会员资源库”规模直接决定其市场竞争力,来源包括:数据黑产购买(如通过非法渠道获取的用户账号信息)、批量注册(利用短信接口、接码平台批量生成手机号注册账号)、回收闲置账号(低价收购长期未使用的真实账号)。这些账号经过“养号”处理后,会被标记为“高权重资源”,价格更高(如带有消费记录的账号比纯注册账号贵3-5倍)。

技术迭代是关键。平台反制能力与刷手技术的“攻防战”从未停止。早期平台通过“注册IP检测”拦截批量注册,刷手便使用“代理IP池”;平台引入“设备指纹识别”,刷手便开发“设备模拟器”更换硬件指纹;平台通过“行为分析”(如短时间内频繁登录、无真实互动)识别异常,刷手便引入“真人众包”(兼职人员手动操作)。这种技术博弈推动刷手从“纯自动化”向“人机结合”转型,成本虽上升但隐蔽性更强。

信任构建是保障。卡盟平台需解决“刷了钱不给数据”或“数据质量不达标”的信任问题,主要通过两种方式:一是“担保交易”,需求方将款项存入第三方平台,确认数据交付后放款;二是“数据可视化”,提供会员ID查询、后台截图等“证据链”,部分平台甚至开发“会员管理系统”,让需求方实时查看“会员增长曲线”,增强可信度。

四、挑战与反制:灰色产业链的脆弱性与未来走向

尽管卡盟刷会员形成完整生态,但其本质是“漏洞经济”,面临多重不可持续的风险挑战。

平台反制持续升级。头部平台已构建“数据-行为-设备”多维风控体系:通过AI算法分析会员行为轨迹(如登录时长、页面停留热力图),识别“非人类操作”;利用区块链技术记录会员注册与消费行为,确保数据不可篡改;接入第三方数据验证,核验会员信息的真实性(如手机号实名状态、银行卡绑定情况)。这些措施使刷会员的成功率从早期的80%以上降至不足20%,成本却翻倍增长。

法律与道德风险加剧。刷会员行为已明确违反《反不正当竞争法》(第8条“虚假宣传”)和《网络安全法》(第27条“非法侵入网络、干扰网络正常功能”),2023年某电商平台因“刷会员10万+”被罚200万元的案例,警示产业链参与者面临法律追责。同时,随着消费者对“数据造假”的警惕性提升,依赖刷会员的商家或主播会遭遇“信任反噬”,最终损害自身品牌价值。

产业链自我淘汰。当刷会员的成本(技术投入+风险成本)接近甚至超过真实会员获取成本时,灰色产业链的利润空间将被压缩。据行业调研,2024年单个“高活跃会员”的刷取成本已达15-20元,而通过活动引流获取的真实会员成本约为10-30元,两者差距逐渐缩小。当“造假成本高于真实成本”成为常态,卡盟刷会员将失去存在根基。

卡盟刷会员的兴衰,本质上是数字时代“价值真实性与数据表象”博弈的缩影。对于平台而言,构建以“用户真实价值”为核心的会员体系,比单纯追求数量更能构建长期竞争力;对于用户而言,警惕虚假数据背后的信任透支,才是数字生态健康发展的根基。当技术的天平向“真实”倾斜时,任何依赖漏洞的灰色操作,终将在阳光之下失去生存空间。