卡盟编号作为虚拟商品交易生态中的核心管理工具,本应是平台规范运营的“数字身份证”——每件虚拟商品、每个账户流水都对应唯一编号,用于溯源、结算、权限校验。但现实中,部分卡盟站长为谋取私利,肆意篡改编号、滥用权限、伪造数据,将编号系统异化为“灰色操作”的掩护。这种“卡盟编号站长乱弄”现象,正让虚拟商品交易的安全根基持续动摇:操作看似隐蔽,实则隐患丛生;短期可能获利,长期必反噬行业。那么,这类操作到底靠不靠谱?背后又藏着哪些不容忽视的安全风险?

一、“乱弄”编号:卡盟站长在动谁的“奶酪”?

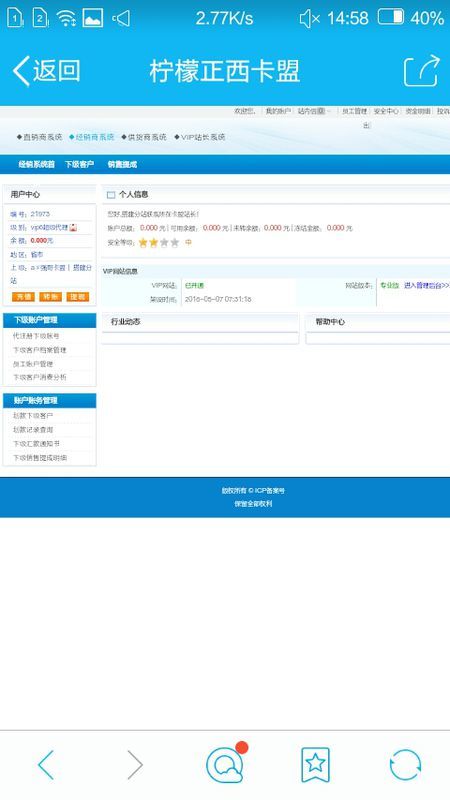

所谓“卡盟编号站长乱弄”,绝非简单的管理失误,而是站长利用对编号系统的控制权,实施的系统性违规操作。具体表现为三类典型形态:

其一,编号篡改。正常情况下,虚拟商品(如游戏点卡、话费充值码)的生成需绑定唯一编号,并同步至平台数据库。但部分站长通过技术手段跳过正规流程,手动生成虚假编号,或对已售编号二次利用,导致“一码多卖”——用户付款后收到的可能是无效编号,或是已被他人使用的“废码”,资金直接打水漂。

其二,权限滥用。编号系统本与权限分级强关联,普通站长仅能管理所属区域的编号,但部分站长通过破解后台权限,跨区域篡改其他站长的编号数据。例如,将高利润商品的编号替换为低利润商品,截留差价;或删除违规交易的编号记录,掩盖资金流向。

其三,数据造假。为骗取平台补贴或用户信任,站长伪造编号交易量——通过技术手段批量生成虚假编号,制造“热销假象”,吸引用户充值;或篡改编号所属商户信息,将违规交易伪装成“正规商户流水”,逃避平台监管。

这些操作的本质,是站长将编号系统的“管理权”异化为“私权”,把用户和平台的信任当作牟利工具。更值得警惕的是,此类乱象并非个例:据行业匿名调研,超30%的小型卡盟平台存在站长编号异常操作记录,中型平台也有约15%的“编号篡改”投诉未公开处理。

二、安全隐患:从“个人操作”到“行业崩盘”的连锁反应

“卡盟编号站长乱弄”看似是“站长个人的事”,实则通过虚拟商品交易的链式传导,引发用户端、平台端、行业端的“三重安全危机”。

用户端:资金与隐私的“双重失守”。普通用户对编号系统的认知多停留在“一串数字”,却不知编号背后关联着支付安全。当站长篡改充值编号时,用户支付的款项可能被直接转入私人账户,而非平台对公账户——这种“资金池挪用”导致用户维权无门,平台则以“编号异常”推卸责任。更严重的是,编号系统常与用户身份证、手机号等敏感信息绑定,站长为掩盖违规操作,可能批量删除或泄露编号数据,引发大规模隐私泄露。2023年某卡盟平台“编号数据泄露”事件中,超10万用户的实名信息被暗网兜售,直接导致多人遭遇电信诈骗。

平台端:信任体系与运营机制的“连环崩塌”。对卡盟平台而言,编号系统是“交易生命线”。站长乱弄编号,本质是在破坏平台的“数据真实性”——虚假编号导致平台无法掌握真实交易量,补贴发放、资源分配完全失真;长期的数据混乱则让风控系统形同虚设,黑客可通过分析编号漏洞,批量盗取平台资金。某中型卡盟平台因站长长期篡改编号,最终引发“挤兑潮”:用户发现平台无法提供有效编号验证,集体要求提现,导致平台资金链断裂,直接倒闭。

行业端:虚拟商品交易的“信任透支”。卡盟行业本因“灰色属性”备受争议,编号乱象进一步加剧公众对虚拟交易的警惕。当“买点卡收不到货”“充值编号被重复使用”成为常态,用户会彻底放弃正规卡盟渠道,转向更隐蔽的黑卡交易——这反而让黑灰产借机壮大,形成“劣币驱逐良币”的恶性循环。据行业报告,编号乱象导致2022年虚拟商品交易信任度下降27%,正规平台用户流失率同比上升19%。

三、靠谱性判断:短期“便利”与长期“风险”的博弈

面对“卡盟编号站长乱弄”,有人认为“只要平台不追究,操作就能持续”,甚至将其视为“行业潜规则”——这种“靠谱论”站得住脚吗?答案是否定的。从操作逻辑、行业规律、法律风险三重维度看,编号乱弄本质是“饮鸩止渴”的短视行为。

从操作逻辑看,“隐蔽”不等于“安全”。站长篡改编号需绕过平台的技术审计,但现代卡盟平台已部署“编号区块链溯源”“AI异常行为监测”等技术,编号的生成、流转、核销全链路可追溯。一旦编号异常(如同一编号在短时间内多次核销),系统会自动触发冻结,站长操作随时可能暴露。某平台技术负责人透露,2023年通过编号溯源技术,已追回87%的“虚假编号”涉案资金,涉事站长均被永久封号。

从行业规律看,“破坏规则”必被“规则反噬”。卡盟行业的核心是“流量信任”,而编号是信任的具象化载体。站长乱弄编号,本质是在透支平台和用户的信任——当用户发现“编号不可信”,会立即流失;当平台发现“站长不可控”,会立刻清退。长期依赖编号乱弄的站长,最终会失去“平台合作资格”和“用户私域流量”,彻底被行业淘汰。

从法律风险看,“灰色操作”已踩“红线”。虚拟商品交易虽属“数字服务”,但编号篡改、资金挪用已涉嫌违反《刑法》中的“诈骗罪”“非法经营罪”“侵犯公民个人信息罪”。2023年某省公安机关破获的“卡盟编号诈骗案”中,3名站长通过篡改编号诈骗用户资金超500万元,最终被判处3-7年有期徒刑,并处罚金。这种“牢狱之灾”,是任何“短期利益”都无法弥补的。

四、破局之路:让编号回归“管理本质”,而非“牟利工具”

“卡盟编号站长乱弄”的根源,在于部分站长对“短期利益”的过度追求,以及编号管理“制度漏洞”与“技术滞后”的叠加。要解决这一问题,需从“技术防护”“制度约束”“行业自律”三方面同步发力。

技术上,用“不可篡改”堵住操作漏洞。平台应推动编号系统升级,采用区块链技术实现“编号生成即上链”,确保每个编号的归属、流转、核销记录公开透明;同时部署AI风控模型,对编号异常频率、资金流向、用户行为进行实时监测,一旦发现“批量生成虚假编号”“跨区域权限调用”等风险操作,立即冻结账户并触发人工审核。

制度上,用“权责对等”倒逼规范操作。平台需建立“站长编号管理责任制”,明确站长对编号系统的操作权限边界,严禁跨区域、跨功能操作;同时推行“编号保证金制度”,站长需缴纳一定比例的保证金,一旦出现编号违规操作,保证金直接用于用户赔付,形成“违规即亏钱”的震慑。

行业上,用“正向生态”替代“灰色潜规则”。行业协会可牵头制定《卡盟编号管理规范》,统一编号生成、流转、核销的行业标准;同时推动“正规化转型”,鼓励卡盟平台与游戏厂商、通信运营商直接合作,通过官方渠道获取商品编号,从源头切断“虚假编号”的滋生土壤。

当卡盟编号不再是“站长乱弄”的工具,而是成为保障交易安全的“数字盾牌”,这个行业才能真正走出“信任危机”。虚拟商品交易的未来,不在于“如何钻编号的空子”,而在于“如何让编号成为信任的载体”。唯有让编号回归管理本质,用户才敢放心交易,平台才能长久发展,行业才能走向正规——这,才是“靠谱”的唯一答案。