卡盟编号是多少?在哪儿可以找到它的详细信息?这一问题背后,藏着数字身份时代下用户与平台交互的核心逻辑。卡盟编号,作为特定平台或系统的唯一标识符,不仅是用户身份的数字化映射,更是权益流转、安全验证的“通行证”。要真正理解它的价值与获取方式,需先穿透其表层定义,深入剖析它在不同场景下的角色与意义。

卡盟编号的本质:不止于“编号”,更是数字生态的信任锚点

卡盟编号并非简单的数字组合,其核心价值在于“唯一性”与“关联性”。在游戏领域,它是玩家道具、账户资产的“身份证”,比如某游戏平台的卡盟编号绑定着虚拟角色的装备库、积分余额,一旦编号泄露或丢失,可能导致资产蒸发;在支付场景中,卡盟编号关联着账户安全体系,常与动态验证码、实名信息绑定,是交易风控的关键节点;而在会员体系里,它则是用户等级、专属权益的“解码器”,电商平台通过卡盟编号识别VIP用户,推送定制化优惠。可以说,卡盟编号的长度、生成规则(如字母数字组合、特定前缀标识),都暗含着平台对安全性与易用性的平衡——过短的编号易被暴力破解,过长的字符则增加用户记忆成本。因此,理解卡盟编号,本质上是在理解数字平台如何通过一套标准化编码体系,构建用户与系统之间的信任桥梁。

卡盟编号的应用场景:从“虚拟道具”到“实体权益”的全链路渗透

不同行业的卡盟编号形态各异,但核心功能高度统一:实现“人-物-服务”的精准匹配。以游戏行业为例,某热门手游的卡盟编号通常由12位字符组成(前4位为平台代码,中间6位为用户ID后两位,末2位为校验位),玩家在参与限时活动时,需输入卡盟编号领取限定皮肤,这一编号直接关联游戏服数据库,确保道具发放到指定账户。而在教育领域,在线课程平台的卡盟编号则更像“课程钥匙”,用户购买课程后获得编号,输入平台激活系统即可解锁视频资源、作业权限,甚至与线下考试资格绑定。值得注意的是,部分创新平台开始探索“动态卡盟编号”,即根据用户行为实时更新编号后缀,例如支付平台在检测到异地登录时,临时生成带安全标记的编号,要求用户二次验证,这种“活编号”机制,正成为提升安全防护的新趋势。

查找卡盟编号的官方渠道:权威性是信息安全的“生命线”

面对“在哪儿可以找到它的详细信息”这一核心问题,答案始终指向“官方渠道”。这是由卡盟编号的敏感性决定的——非官方渠道提供的编号查询入口,可能暗木马或钓鱼陷阱。具体而言,获取卡盟编号的官方路径可分为三类:

一是用户中心自主查询。绝大多数平台会在APP或官网的“个人中心”“账户设置”中设置“编号管理”入口,用户需登录后通过人脸识别、短信验证等二次认证才能查看。例如某社交平台的卡盟编号藏在“隐私设置-安全中心”的底层菜单中,这种设计既保护了编号信息,也引导用户关注安全设置。

二是关键业务场景自动触达。当用户涉及核心权益操作时,平台会主动提示编号信息。比如电商平台在处理售后退款时,系统会在订单详情页显示“该订单关联卡盟编号:XXXX”,用户可直接复制提交客服;游戏账号过户时,原账号需输入卡盟编号确认资产转移,这一过程强制用户接触并记忆编号,降低了后续查询成本。

三是客服定向协助。对于隐藏较深的编号(如部分企业级平台的内部卡盟编号),用户需通过官方客服提供身份证明后,由人工后台调取。此时客服会严格遵循“双人复核”机制,确保编号仅向本人披露,这种“半人工”查询方式,虽效率较低,但最大程度保障了高敏感编号的安全。

第三方查询工具的“双刃剑”效应:便捷与风险并存

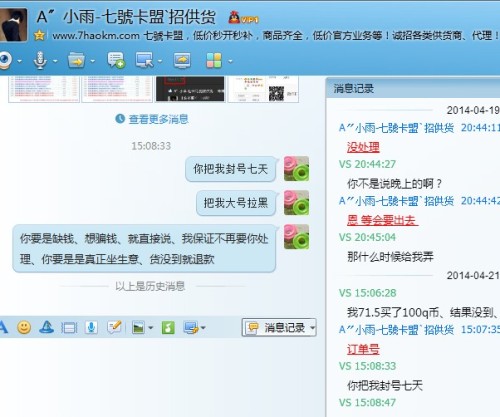

部分第三方平台打着“快速查询卡盟编号”的旗号吸引用户,看似提供了便利,实则暗藏风险。这类工具通常要求用户输入账户名、密码甚至手机号,声称“通过API接口同步数据”,实则可能窃取用户隐私,或伪造编号信息。曾有案例显示,某第三方“卡盟编号查询器”在获取用户信息后,不仅盗取账户余额,还利用编号关联的支付渠道进行盗刷。因此,行业专家普遍建议:除非平台明确授权(如银行合作的正规信用查询平台),否则坚决抵制非官方编号查询工具。真正的“详细信息”,应当包含编号的有效期、绑定设备、关联权益等动态数据,这些信息只有通过官方系统才能实时获取,第三方工具最多只能提供静态的“历史编号”,对当前业务毫无帮助。

信息安全与隐私保护:查询卡盟编号的“隐形门槛”

用户在查询卡盟编号时,往往忽略自身行为对安全的影响。例如,在公共电脑上查询后未退出账户、截图编号后未及时清理相册、通过微信等明文渠道传输编号等,都可能给不法分子可乘之机。事实上,卡盟编号的“详细信息”不仅包括编号本身,更涵盖其背后的安全策略——比如该编号是否开启“登录保护”、最近一次查询时间、异常登录记录等。这些信息同样需要用户通过官方渠道主动关注,部分平台甚至会在编号被多次查询时触发警报,提醒用户账户存在风险。因此,查询卡盟编号的过程,也是用户审视自身数字安全习惯的机会:每一次编号的展示,都应伴随着对账户环境、网络安全的全面检查。

未来趋势:卡盟编号的“智能化”与“去中心化”探索

随着Web3.0和区块链技术的发展,卡盟编号正面临形态革新。传统中心化平台由单一机构分配编号,存在被平台封禁、数据孤岛等问题;而基于区块链的“去中心化卡盟编号”则通过智能合约实现用户自主管理,编号与个人数字钱包绑定,平台无法单方面修改或撤销,真正实现“编号所有权归用户”。例如某区块链游戏项目,玩家卡盟编号直接铸造为NFT,资产流转、权益变更均通过链上记录,透明且不可篡改。此外,AI技术的引入让卡盟编号更具“活性”——系统可根据用户行为习惯生成动态编号,如“工作日编号”“娱乐场景编号”,不同编号对应不同权限,在不增加用户记忆负担的前提下,实现精细化安全管理。这些变革,正让卡盟编号从“静态标识”进化为“智能数字身份载体”。

回到最初的问题:卡盟编号是多少?在哪儿可以找到它的详细信息?答案早已超越“一串数字”与“一个链接”的表层。它是数字时代个体在平台生态中的“身份契约”,其查询方式折射出平台的安全理念与用户的服务意识。在信息过载的今天,唯有坚持官方渠道、强化安全意识、理解编号背后的价值逻辑,才能真正掌握这把数字世界的“钥匙”,打开权益与信任的大门。卡盟编号的意义,终究不在于被记住,而在于被正确使用——当每个用户都能安全、便捷地获取并守护自己的编号时,数字生态的信任基石才会更加牢固。