卡盟三年,你的权益是否最大化了?

在数字商品交易蓬勃发展的浪潮中,卡盟作为虚拟商品流通的重要载体,已走过三年成长周期。从早期的粗放式扩张到如今的精细化运营,行业生态日趋成熟,但用户权益的保障是否同步实现了最大化?这不仅是每个卡盟用户需要直面的核心问题,更是衡量行业健康发展的关键标尺。权益最大化并非抽象概念,它渗透在商品质量、服务响应、规则透明、数据安全等每一个交易环节,而卡盟三年的发展轨迹,恰恰为检验这一命题提供了最佳观察视角。

卡盟三年:用户权益的“显性”与“隐性”需求演变

卡盟行业的三年,本质是用户需求从“基础满足”向“深度保障”的演进过程。早期,用户对卡盟的核心诉求集中在“低价”与“便捷”——以较低成本获取游戏点卡、话费充值、软件授权等虚拟商品,平台竞争也多围绕价格战展开。然而,随着交易规模扩大,用户对权益的认知逐渐深化:显性需求如“商品真实性”“到账时效”“售后响应”成为基础门槛,隐性需求则涉及“数据隐私保护”“规则公平性”“长期服务稳定性”等更高维度。例如,三年前用户可能仅关注卡密是否有效,如今更关心平台是否会对敏感信息加密存储,售后纠纷是否存在“举证难”问题。这种需求升级,对卡盟的权益保障体系提出了全方位挑战。

权益保障的“三重门”:平台责任、行业规范与用户认知

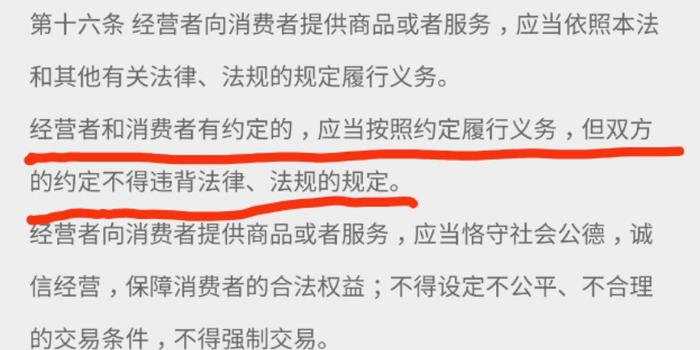

实现权益最大化,需跨越平台责任、行业规范与用户认知三重门。平台是权益保障的第一责任人,但三年间部分卡盟仍存在“重引流轻服务”的倾向:一方面,通过低价吸引用户注册,却在售后条款中设置模糊地带,如“虚拟商品一经售出不退不换”的霸王条款;另一方面,客服响应滞后、处理流程繁琐,导致用户在权益受损时陷入“维权无门”的困境。行业规范层面,尽管三年间监管政策逐步完善,但虚拟商品交易的特殊性——如非实体性、易复制性——使得标准制定滞后于实践,例如“卡密盗刷责任界定”“平台扣款透明度”等问题仍缺乏明确细则。用户认知则成为另一短板:部分用户对自身权益缺乏足够重视,如未仔细阅读平台规则、未保留交易凭证,甚至在权益受损时因“金额小”而放弃维权,客观上纵容了平台的不规范行为。

未最大化的痛点:规则模糊、服务滞后与数据安全隐忧

深入分析卡盟三年的用户权益现状,三大痛点尤为突出。其一,规则透明度不足。部分平台在用户协议中埋下“隐形陷阱”,如“余额有效期缩水”“隐藏服务费”,用户在交易前难以全面掌握权益边界。其二,服务响应与权益保障不匹配。当用户遇到商品异常时,部分平台以“系统故障”“用户操作不当”为由推诿责任,缺乏第三方仲裁机制,导致用户权益沦为“纸上承诺”。其三,数据安全风险凸显。三年间,卡盟平台数据泄露事件时有发生,用户账户信息、交易记录等敏感数据一旦泄露,不仅可能造成财产损失,更可能引发连锁风险。这些问题表明,尽管行业在进步,但用户权益的“最大化”仍远未实现,平台在利益与责任的平衡中,往往倾向于前者。

从“被动接受”到“主动赋能”:权益最大化的破局路径

要实现权益最大化,卡盟平台需从“被动合规”转向“主动赋能”。首先,规则重构是基础:平台应将“用户权益优先”原则写入运营核心,简化售后流程,明确责任划分,例如引入“先行赔付”机制,对符合条件的纠纷直接启动赔付,而非让用户承担举证压力。其次,技术赋能是关键:利用区块链等技术实现卡密溯源,确保商品从上游到终端的全流程可追溯;通过大数据分析识别异常交易,主动拦截盗刷风险,从源头减少用户权益受损。最后,用户教育不可或缺:平台需通过透明化规则解读、维权案例分享,提升用户权益意识,同时建立便捷的投诉与反馈渠道,让用户从“权益被动接受者”变为“生态共建者”。

卡盟三年,行业在规模上实现了跨越,但在权益保障上仍需深耕。权益最大化不是一句口号,而是需要平台、用户与行业共同构建的系统性工程。当平台将用户权益置于商业利益之上,当用户主动拿起维权的武器,当行业规范与技术创新形成合力,卡盟才能真正从“流量时代”迈向“信任时代”。而这,或许才是数字商品交易行业持续发展的核心密码——唯有权益得到充分保障,用户才能安心托付,行业才能行稳致远。