在数字商业快速发展的今天,“会员数据”几乎成为衡量一个平台、品牌或社群价值的核心指标。正因如此,“卡盟上刷会员,靠谱吗?真的吗?”这类问题频繁出现在各类运营者与创业者的讨论中。卡盟作为虚拟商品交易的“集散地”,其提供的“刷会员”服务,本质上是通过技术手段快速提升会员数量的灰色操作。但这种看似“捷径”的方式,背后隐藏的风险与价值悖论,远比想象中复杂。

卡盟刷会员的操作逻辑与底层逻辑

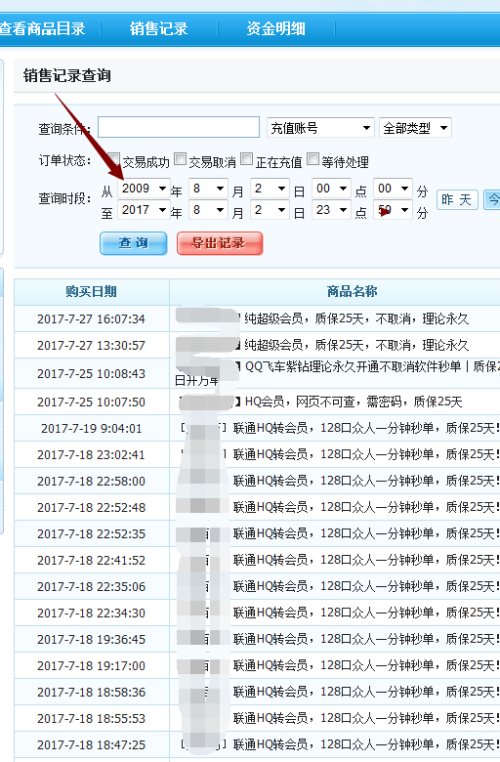

要判断“卡盟上刷会员是否靠谱”,首先需理解其操作模式。卡盟平台通常聚合了大量提供虚拟商品服务的个人或工作室,其中“刷会员”服务包括:通过模拟真实用户注册行为、利用空壳账号批量注册、甚至通过黑客手段盗用用户信息等方式,在短时间内为指定平台增加会员数量。操作流程往往很简单:客户提供目标平台链接、会员数量要求、价格(通常按千次或万次计价),卡盟卖家通过“群控软件”“接码平台”(提供临时手机号验证码)等技术工具,完成“会员增长”。

这种模式的底层逻辑,是迎合部分运营者对“数据指标”的焦虑。在流量红利见顶的当下,“百万会员”“千万注册用户”等数字,往往成为吸引投资、提升品牌溢价、甚至欺骗消费者的“筹码”。卡盟刷会员恰好抓住了这种需求,用极低的成本(真实获取一个会员的成本可能高达数十元,而刷会员仅需几毛钱)制造出“繁荣假象”。但这种“繁荣”是否“真的”有价值,则需要从数据真实性、平台规则、商业本质三个维度拆解。

数据真实性的“泡沫”:刷出来的会员是“真”的吗?

“卡盟上刷的会员,是真的吗?”这个问题看似简单,实则涉及“真会员”的定义。从技术角度看,刷出来的会员确实能在目标平台的数据库中留下记录——有手机号(尽管是临时接码号)、注册时间、登录IP(尽管可能是代理服务器IP)。但从商业价值角度看,这些会员本质上是“僵尸用户”:他们没有真实行为轨迹(不活跃、不消费、不互动),甚至可能是重复注册的同一批账号。

更重要的是,主流平台(如电商平台、内容平台、社交APP)早已建立成熟的反作弊系统。这些系统能通过设备指纹、行为特征(如注册后是否登录、停留时长、点击路径)、用户画像一致性等维度,识别出异常账号。一旦被判定为“刷量”,轻则会员数据被清零,重则平台账号被降权、封禁,甚至面临法律诉讼。2023年某知名社区平台就曾一次性清除了超过200万“刷出来”的虚假会员,并公开通报了涉事商家,这种“数据清零”的风险,让“刷会员”的“真实性”荡然无存。

风险与代价:从平台规则到法律合规的隐形红线

“卡盟上刷会员,靠谱吗?”的答案,更需从风险维度审视。首先是平台规则风险:几乎所有平台的用户协议都明确禁止“虚假注册”“刷量行为”,一旦被发现,不仅无法实现“提升数据”的目的,还会损害账号的商业信誉——投资者会质疑运营能力,用户会因“社区虚假繁荣”而流失,最终得不偿失。

其次是法律合规风险。刷会员往往涉及“非法获取公民个人信息”(如接码平台倒卖的手机号可能来自泄露的数据)、“不正当竞争”(通过虚假数据误导消费者或投资者)等行为。2022年,某电商平台商家因通过卡盟刷会员虚构销量,被市场监管部门依据《反不正当竞争法》处以20万元罚款,相关责任人也被列入经营异常名录。这种“合规成本”,远高于刷会员的“节省成本”。

最后是信任成本。商业的本质是信任,无论是用户信任、投资信任还是合作伙伴信任,一旦通过“刷会员”造假,这种信任就会彻底崩塌。某知识付费平台曾因刷会员数据被曝光,导致付费用户大规模退款,合作机构纷纷解约,最终元气大伤——这种“信任反噬”的代价,可能是毁灭性的。

价值重构:为什么“真会员”才是商业增长的核心?

与其纠结“卡盟上刷会员是否真的靠谱”,不如回归商业本质:会员的价值不在于数量,而在于“质量”。一个真实的活跃会员,可能带来复购、推荐、内容创作等多元价值;而一万名刷出来的僵尸会员,除了占用服务器资源,毫无意义。

真正的“会员增长”,需要通过优质内容、精准服务、社群运营等合规方式实现。例如,某母婴社群通过提供专业的育儿知识分享和线下活动,半年内积累了5万真实会员,用户活跃度高达40%,远超行业平均水平——这种“真会员”带来的口碑传播和转化,是刷会员无法比拟的。

替代路径:如何通过合规运营实现会员价值最大化?

对于真正追求长期发展的运营者而言,放弃“刷会员”的幻想,转向合规运营才是正道。具体路径包括:

- 精准定位目标用户:通过数据分析找到真实需求匹配的用户,而非盲目追求数量;

- 提升用户体验:优化产品或服务,让用户主动注册并留存,例如通过“新人福利”“专属权益”提升转化;

- 构建社群生态:通过用户互动、UGC内容创作,增强会员归属感,实现“自增长”;

- 数据透明化:向投资者、合作伙伴展示真实的用户行为数据(如DAU、留存率、转化率),用“真数据”建立信任。

“卡盟上刷会员,靠谱吗?真的吗?”答案早已清晰:不靠谱,也不真实。这种看似“捷径”的方式,实则是商业路上的“陷阱”。在数据驱动决策的时代,唯有坚守合规底线,用真实价值连接用户,才能构建可持续的商业生态——毕竟,商业的“真”,永远比“快”更重要。