卡盟刷会员靠谱吗?信用度高不高?这是近年来许多运营者和个人用户在试图快速提升账号数据时反复纠结的问题。随着互联网流量竞争加剧,“会员数量”成为衡量平台或账号价值的重要指标,催生了以“卡盟”为核心的灰色产业链。然而,这种看似便捷的“捷径”,实则隐藏着多重风险,其靠谱性与信用度均经不起推敲,本质上是饮鸩止渴的短视行为。

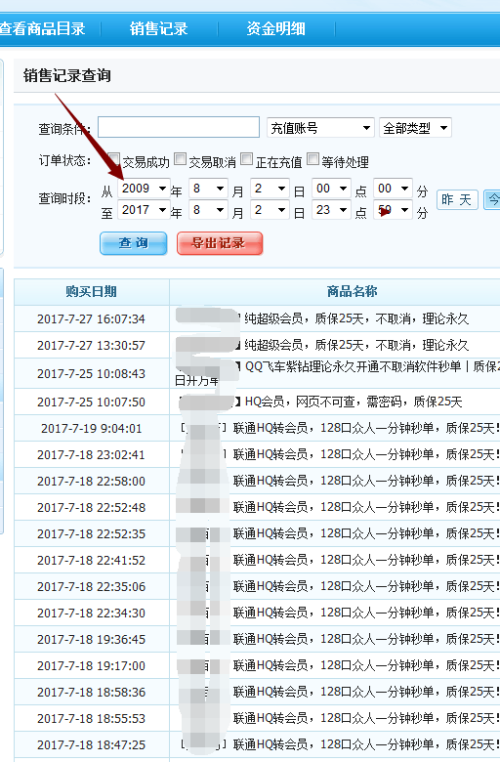

卡盟刷会员的运作模式,决定了其天然的不靠谱属性。卡盟,即“卡盟平台”,最初是虚拟商品交易的中转站,主营游戏点卡、软件激活码等,后逐渐衍生出“刷会员”“刷粉丝”“刷点赞”等灰色服务。其运作逻辑是通过批量注册的“僵尸号”或“养号”,模拟真实用户的注册、登录、浏览、付费等行为,在短时间内为目标账号注入虚假会员数据。这种模式从诞生起就游走在监管边缘,平台多为匿名运营,服务器架设在境外或监管薄弱地区,用户支付后全凭商家信用——而卡盟上的商家信用体系,本质上是“谁给钱多谁排名靠前”的竞价逻辑,与真实服务质量毫无关联。用户下单时,往往只能看到“10万会员XX元”“24小时极速到账”的诱人承诺,却无法验证数据来源是否合规,更无法保证商家是否会卷款跑路。这种“先付钱后服务”的交易模式,天然将用户置于被动地位,靠谱性无从谈起。

从技术层面看,卡盟刷会员的“服务”存在致命漏洞,进一步拉低其靠谱性。正规平台的会员体系通常有完善的风控机制,比如设备指纹识别、行为轨迹分析、支付验证等多重校验。而卡盟的刷量手段,多为低成本的脚本操作,大量会员使用相同IP注册、行为模式高度雷同,极易被平台算法识别为异常。一旦被判定为“刷量”,轻则会员数据被清零,重则账号被永久封禁。更值得警惕的是,部分卡盟商家为降低成本,会盗用他人实名信息注册会员,甚至利用非法获取的公民个人信息进行“养号”。这意味着,用户通过卡盟购买的“会员”,可能本身就是由盗用身份的虚假账号构成,不仅无法带来真实互动,还可能因涉及个人信息侵权而引发法律纠纷。技术上的粗糙与违规,让卡盟刷会员的“靠谱性”沦为空中楼阁。

信用度方面,卡盟刷会员更是与“高信用”背道而驰。信用度的核心是“可信赖”与“可持续”,而卡盟刷会员恰恰破坏了这两点。对个人用户或企业而言,会员数据是衡量影响力的标尺,虚假数据看似短期内提升了“面子”,却无法转化为实际价值——没有真实用户粘性、没有消费转化、没有口碑传播,这样的会员体系如同沙上城堡,一推即倒。更严重的是,一旦合作伙伴或平台方发现数据造假,不仅会失去信任,还可能面临商业合作终止、平台降权等连锁反应。对企业信用而言,刷会员更是“信用破产”的捷径:某MCN机构曾通过卡盟刷百万会员,吸引品牌方合作,但最终因数据异常被曝光,不仅赔偿品牌方损失,更在整个行业留下污点,长期信用难以修复。卡盟刷会员的“信用”,本质上是建立在虚假之上的泡沫,看似光鲜,实则一触即溃。

卡盟刷会员的信用度问题,还延伸至对整个互联网生态的破坏。当刷量成为普遍现象,平台的推荐算法、广告投放逻辑会因数据失真而失效,优质内容难以被真实用户发现,劣质内容却可能通过刷量获得流量,形成“劣币驱逐良币”的恶性循环。对普通用户而言,频繁遭遇“僵尸会员”“虚假互动”,不仅降低使用体验,更会削弱对平台的信任。这种对生态的透支,最终让所有参与者成为受害者——卡盟商家赚快钱离场,用户账号面临风险,平台生态持续恶化。从这个角度看,卡盟刷会员的信用度,早已超越了个人或企业的范畴,成为互联网健康发展的“负资产”。

卡盟刷会员的靠谱性与信用度,本质上是“短期利益”与“长期风险”的失衡博弈。许多用户明知风险,却仍选择铤而走险,根源在于对“快速见效”的执念,以及对正规运营成本的高估。然而,互联网平台的规则日益完善,数据监测技术不断升级,刷量的“性价比”正在急速下降。与其将资金和时间投入不可控的卡盟渠道,不如回归运营本质:通过优质内容吸引真实用户,通过精细化运营提升会员留存,通过合理的权益设计增强用户粘性。这些路径或许缓慢,但每一步都扎扎实实,不仅能够积累真实的会员价值,更能构建可持续的信用体系。

卡盟刷会员靠谱吗?信用度高不高?答案已不言而喻。它既不是解决问题的钥匙,也不是通往成功的捷径,而是一面镜子,照见的正是投机心态的短视与脆弱。在互联网的长跑中,唯有坚守真实与合规,才能跑得更稳、更远。