卡盟刷会员靠谱吗?会被封号吗?这是当下许多运营者、商家甚至个人用户在试图快速提升会员数据时,心中挥之不去的疑问。在流量竞争白热化的今天,会员数量往往被视作品牌影响力、用户粘性的直观指标,催生了“卡盟刷会员”这一灰色产业链。然而,这种看似便捷的“捷径”,实则暗藏多重风险,其“靠谱性”经不起推敲,而“封号”更绝非危言耸听。

卡盟刷会员的运作逻辑,本质上是利用平台规则漏洞与信息差实现的虚假数据堆砌。所谓“卡盟”,最初是游戏点卡、虚拟商品交易平台的统称,后逐渐演变为各类“刷量服务”的集散地。用户通过卡盟渠道,付费购买“会员注册”“会员时长”“会员消费记录”等服务,由服务商通过批量注册虚假账号、模拟真实用户行为(如登录、浏览、点击)等方式,在目标平台“制造”出虚假的会员活跃数据。从表面看,这种操作能在短时间内让会员数量、会员等级、消费总额等数据“漂亮”起来,满足部分运营者对“体面”的追求,或是商家在融资、招商时展示“实力”的工具。但这种“靠谱”仅仅是昙花一现的数字幻觉,其背后隐藏的平台规则红线、数据安全风险以及账号生存危机,远非短期利益所能掩盖。

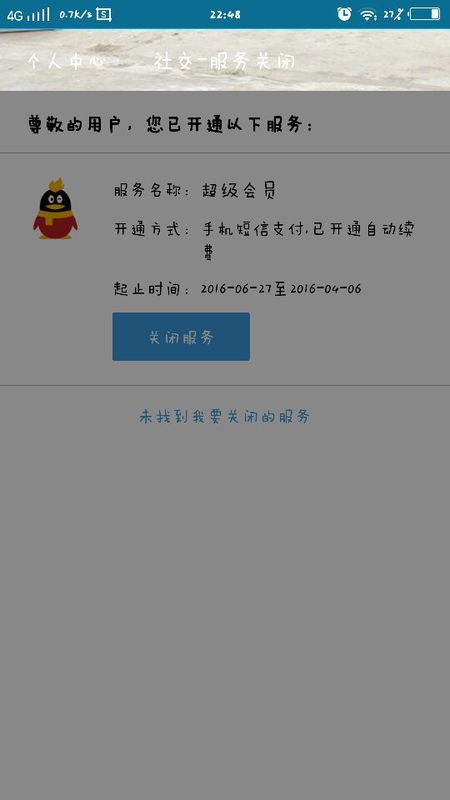

那么,“卡盟刷会员会被封号吗?”答案是肯定的,且概率极高。如今,各大互联网平台早已将反作弊系统视为核心基础设施,其技术成熟度远超多数人的想象。以常见的电商平台、内容平台、社区平台为例,反作弊模型会从多个维度识别异常行为:设备指纹方面,同一设备短时间内注册多个账号、频繁切换登录身份,会触发设备异常告警;行为特征方面,虚假账号往往缺乏真实的用户行为轨迹——比如登录时间高度集中、停留时长异常规律、点击转化率远超正常用户、无个性化内容偏好等,这些“机器式”操作与真实用户的“随机性”“多样性”形成鲜明对比;数据关联方面,平台还会通过IP地址、支付账户、手机号等信息的交叉验证,揪出“刷单”“刷会员”背后的黑色产业链。一旦被系统判定为作弊行为,轻则限制会员权益、冻结部分功能,重则直接永久封禁账号,且平台通常会将违规记录纳入用户信用体系,未来即便重新注册,也可能面临更严格的审核。更关键的是,随着监管趋严,部分情节严重的“刷会员”行为还可能涉及不正当竞争,甚至触犯《反不正当竞争法》等法律法规,面临法律追责。

除了直接的封号风险,卡盟刷会员的“隐性成本”更值得警惕。首先,资金安全毫无保障。卡盟平台本身游走在灰色地带,服务商资质参差不齐,卷款跑路、服务缩水(如承诺1000个会员,实际到账不足500)是家常便饭,用户维权往往无门。其次,数据“虚假繁荣”会误导经营决策。基于虚假会员数据制定的营销策略、产品迭代方向,无异于在沙滩上建高楼——你以为抓住了用户需求,实则只是与数据泡沫共舞。当真实用户发现平台“会员众多却无人互动”“活动热闹却无真实优惠”,反而会加速对品牌的信任崩塌。最后,对平台生态的破坏最终会反噬所有用户。刷会员行为扭曲了用户增长的真实逻辑,让真正用心运营、沉淀真实用户的企业陷入不公平竞争,长此以往,平台将失去活力,用户也将失去优质的内容与服务环境。

会员经济的核心从来不是数字的堆砌,而是用户与品牌之间基于信任的价值交换。与其在卡盟刷会员的“捷径”上越走越窄,不如回归运营本质:通过优质产品/服务吸引用户、精细化运营提升用户留存、差异化权益增强会员粘性。例如,针对新用户提供有价值的体验会员,通过老用户裂变活动实现自然增长,结合数据分析为不同层级会员推送个性化权益——这些看似“慢”的方法,实则是在构建可持续的会员生态。要知道,平台奖励的永远是能带来真实价值的行为,而非虚假的数字游戏。那些依赖“刷会员”撑起的数据,终将在反作弊技术的精准打击下崩塌,而失去的不仅是账号,更是来之不易的用户信任与品牌声誉。

卡盟刷会员靠谱吗?答案早已清晰:不靠谱,且风险远大于收益。会被封号吗?平台的风控之网早已布下,只是时间问题。在合规与诚信成为互联网行业共识的今天,唯有摒弃投机心理,深耕用户价值,才能在会员经济的赛道上行稳致远。毕竟,真正的“会员”,从来不是刷出来的,而是用心“留”下来的。