卡盟刷会员的灰色链条中,密码始终是悬在用户头顶的“达摩克利斯之剑”——有人视其为无关紧要的“过场程序”,有人坚持每次操作后必须修改,这场关于“要不要改密码”的争论,实则折射出账号安全与便捷性的深层博弈。卡盟作为虚拟商品交易的中介平台,其核心服务是通过技术手段为用户“刷”会员、点赞、播放量等数据,而这一过程往往需要用户提供账号密码进行“授权登录”。密码是否安全,直接关联到用户账号乃至数字资产的全局安全,绝非小事一桩。

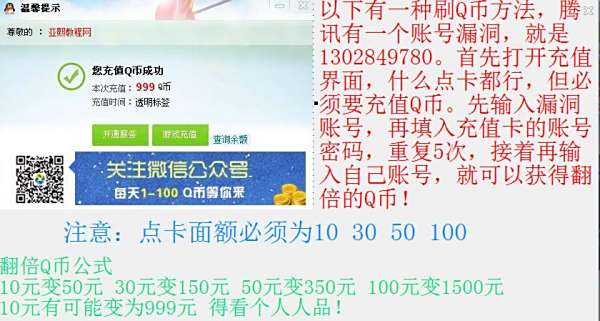

卡盟刷会员的运作逻辑,决定了密码成为不可回避的风险入口。不同于正规平台的API接口对接,多数中小型卡盟平台为降低技术门槛,要求用户手动输入账号密码,由平台后台模拟“人工操作”完成刷单。这种模式本质上是将账号控制权临时让渡给第三方,而卡盟平台的资质、技术实力、道德风险却参差不齐。部分平台为降低成本,可能使用明文存储密码,或通过非加密通道传输数据,这些技术漏洞如同在账号安全上“开门揖盗”。更值得警惕的是,卡盟行业竞争激烈,部分平台会以“低价引流”为饵,实则恶意收集用户密码,后续或用于“撞库攻击”(利用用户在其他平台的相同密码组合盗号),或直接倒卖数据牟利。在这种背景下,“密码是否安全”的答案,早已不是用户主观意愿的问题,而是行业生态下的必然风险考量。

密码在数字身份体系中的核心地位,决定了其在卡盟场景下的“高危属性”。当前,多数用户的数字生活高度依赖“账号-密码”认证模式,从社交、电商到支付、理财,密码几乎是所有服务的“第一道防线”。卡盟刷会员看似仅涉及虚拟权益,但用户账号往往关联多重信息:社交账号的通讯录、聊天记录,电商账号的收货地址、支付方式,甚至可能关联第三方绑定的银行卡、征信数据。一旦卡盟平台发生密码泄露,攻击者可轻易通过“同一密码登录不同平台”的惯性操作,实现“一盗全损”。曾有案例显示,某用户在卡盟刷会员后未修改密码,一周内发现其社交账号被盗用、电商订单被恶意篡改,甚至导致银行卡异常扣款——这正是“密码复用”的典型恶果。卡盟刷会员的“低价值操作”与“高连锁风险”形成鲜明反差,密码安全在此已不仅是“要不要改”的选择题,而是“如何守住底线”的生存题。

“不改密码”的风险,本质上是将账号安全完全寄托于卡盟平台的“道德自觉”。然而,在利益驱动的灰色行业,这种自觉往往不堪一击。一方面,卡盟平台的生存周期普遍较短,多数平台因政策打击或竞争倒闭后,用户数据可能被廉价出售,成为下游黑色产业的原材料;另一方面,部分平台会在用户“刷单成功”后,利用留存密码进行“侧录”——即在用户不知情的情况下,持续登录其账号进行“批量刷任务”,赚取平台返佣。更隐蔽的风险在于“密码劫持”:某些卡盟服务会在用户登录页面植入恶意脚本,实时记录密码 keystroke(键盘输入),即便用户后续修改密码,也可能在输入瞬间被窃取。这些风险并非危言耸听,而是卡盟行业“低成本、高回报”运作逻辑下的必然产物——当平台可以通过贩卖用户密码获利时,用户的“信任”便成了最廉价的牺牲品。

“改密码”看似是主动防御,但若操作不当,反而可能陷入“改了也白改”的困境。首先,密码修改需遵循“高强度+独立性”原则,若用户仅在原密码基础上简单增减字符(如从“123456”改为“123456a”),或使用与其他平台相同的密码组合,本质上仍是“换汤不换药”,暴力破解工具可在数秒内攻破。其次,卡盟平台的“钓鱼改密”陷阱不容忽视:部分平台会以“安全验证”为由,诱导用户点击虚假链接进入“改密页面”,实则该页面已提前植入木马程序,用户输入的新密码会直接同步至攻击者服务器。此外,频繁修改密码还可能触发平台的“异常登录保护”——如短信验证码、人脸识别等,若用户未提前绑定安全设备,反而可能导致账号被临时冻结,影响正常使用。可见,“改密码”并非简单的“一键操作”,而是需要结合密码强度、平台可信度、安全环境等多重因素的综合决策。

针对卡盟刷会员的密码管理,需根据使用场景采取差异化策略。对于“一次性测试”或“短期刷单”用户,最稳妥的方式是“临时账号隔离”——注册一个与常用账号完全无关的新账号,设置独立密码(包含大小写字母、数字、特殊字符,长度不低于12位),完成刷单后直接弃用,避免常用账号暴露风险。对于“长期合作”或“高频次刷单”用户,则需建立“动态密码管理体系”:首次登录卡盟平台时,即修改为高强度独立密码,并开启平台提供的“登录提醒”功能(如异地登录通知);每月定期更换密码,更换时避免与历史密码存在规律性关联;同时,在常用设备上安装安全管理软件,实时监测账号异常登录行为。若卡盟平台支持“双因素认证”(2FA),务必开启,即使用户密码泄露,攻击者因缺少第二重验证(如手机验证码、令牌)仍无法登录账号。

行业监管的逐步趋严,正在倒逼卡盟平台提升密码安全标准。随着《网络安全法》《数据安全法》的实施,用户数据被明确纳入法律保护范畴,明文存储密码、非法收集用户信息等行为将面临严厉处罚。部分正规卡盟平台开始引入“密码加密存储”(如使用SHA-256哈希算法)、“操作日志审计”(记录密码修改、登录IP等)等技术措施,并主动向用户公示数据安全策略。用户在选择卡盟平台时,可优先考察其是否有“隐私政策”“数据安全认证”等资质,平台界面是否提示“密码强度要求”“异常登录预警”等功能——这些细节往往是平台重视密码安全的直接体现。当然,监管与技术的完善非一日之功,在行业彻底规范前,用户仍需保持“主动防御”意识,将密码安全视为数字生活的“必修课”,而非卡盟刷会员的“附加题”。

卡盟刷会员的密码选择,本质是风险与成本的平衡艺术。短期用户用“弃用账号”换取绝对安全,长期用户用“动态管理”降低暴露概率,没有绝对“正确”的答案,只有“适合”的策略。但核心逻辑始终清晰:在虚拟服务的灰色地带,任何对密码安全的“侥幸心理”,都可能成为数字资产崩塌的第一张多米诺骨牌。毕竟,当账号密码成为“通向虚拟权益的钥匙”,它也必然是“守护数字世界的盾牌”——选择权永远在用户手中,而安全,从来不是“改与不改”的问题,而是“何时改、如何改”的智慧。