卡盟刷永久钻,这个在游戏圈曾掀起一阵灰色浪潮的词汇,如今正逐渐淡出主流视野。但仍有部分玩家抱有侥幸心理:技术升级了,平台漏洞是不是还存在?卡盟平台改头换面,刷钻操作是否还能隐秘进行?要回答“现在还能行得通吗”,需从技术迭代、法律监管、平台生态和玩家认知四个维度拆解——所谓的“永久钻”,早已不是简单的技术漏洞博弈,而是多重风险下的无效冒险。

卡盟刷钻的本质:漏洞经济学的短暂狂欢

卡盟,即“卡交易平台”,最初是游戏点卡、虚拟道具的二手交易市场,后衍生出“刷钻”灰色业务:通过平台提供的脚本、漏洞或盗取账号,批量获取游戏内高价值道具(如“永久钻”),再低价出售牟利。其核心逻辑是利用游戏系统的安全漏洞或充值规则的不完善,实现“空手套白狼”。在2015-2018年,当部分游戏厂商反作弊系统尚不完善时,卡盟刷钻确实存在操作空间:比如通过模拟客户端请求伪造充值记录,或利用游戏版本更新时的临时漏洞批量生成道具。当时的“永久钻”玩家只需支付少量服务费,就能让卡盟代刷,看似“低成本高回报”。但这种模式从诞生起就带着原罪——它依赖的不是技术实力,而是对规则的破坏。

技术反制:从“特征码检测”到“行为画像”的降维打击

游戏厂商的反作弊技术早已迭代到第三代。早期的卡盟刷钻依赖“特征码检测”,即通过识别特定脚本或工具的代码特征进行封禁,但卡盟可通过更换代码、加密工具规避;中期厂商引入“数据异常检测”,比如短时间内大量充值、道具来源异常等行为标记,但卡盟可通过分批次操作、模拟真实玩家行为绕过;如今,主流游戏厂商普遍采用“AI行为画像+机器学习模型”:通过分析玩家的操作习惯、设备指纹、网络环境、消费行为等多维度数据,构建“正常玩家”与“异常玩家”的行为模型。例如,某知名MMORPG游戏曾通过数据分析发现,刷钻账号的“鼠标移动轨迹呈规律性直线”“道具获取时间间隔固定”“充值IP集中在特定地区”等特征,即使更换工具,这些底层行为模式难以伪装。2022年某头部游戏厂商公布的数据显示,其反作弊系统通过行为识别封禁的“异常钻账号”占比达92%,远高于特征码检测的58%。这意味着,卡盟刷钻的技术优势已荡然无存——所谓的“永久钻”,在AI面前不过是“透明道具”。

法律与平台监管:灰色地带的全面收缩

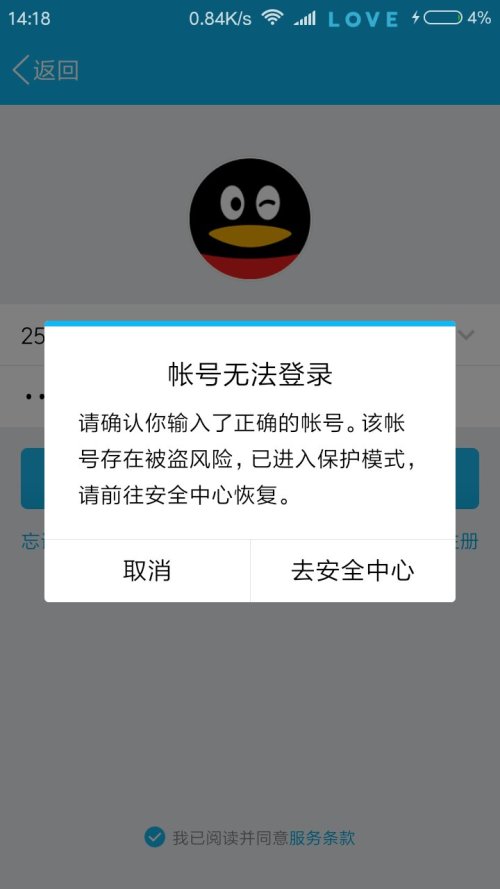

卡盟刷钻的生存空间,不仅依赖技术漏洞,更依赖监管的“灰色地带”。但随着《网络安全法》《关于防范和打击网络黑色产业链的指导意见》等法规的实施,以及游戏厂商与公安部门的联合打击,这一链条已从“灰色”变为“黑色”。2021年,公安部“净网”行动中,某知名卡盟平台因涉嫌“提供侵入、非法控制计算机程序的工具”,其运营者被判处有期徒刑3年,罚金50万元,平台关停并下线。同时,游戏厂商的封禁策略也从“账号封禁”升级为“法律责任追究”:一旦发现刷钻行为,不仅永久封禁账号,还会根据道具价值要求赔偿,情节严重者将移交司法机关。例如,某玩家通过卡盟刷取价值2万元的“永久钻”,被游戏厂商起诉后,不仅全额赔偿,还因“侵犯虚拟财产权”承担额外罚款。法律层面的高压,让卡盟平台从“明面交易”转向“暗网操作”,但暗网的信任成本极高——玩家需先支付50%定金,刷钻成功后再付尾款,但平台收到定金后可能直接跑路,或用“临时钻”冒充“永久钻”。2023年某第三方投诉平台数据显示,卡盟刷钻投诉量中,“货不对板”占比达67%,“卷款跑路”占比23%,合计超90%的玩家遭遇损失。

玩家认知觉醒:从“捷径诱惑”到“风险厌恶”的转变

更根本的变化在于玩家认知的迭代。早期“永久钻”的诱惑在于“一劳永逸”:相比通过游戏内活动、充值获取,刷钻的成本仅为1/10甚至更低。但随着玩家群体年轻化、信息透明化,这种“捷径”背后的风险被充分曝光:账号封禁、财产损失、法律纠纷,甚至可能因购买“黑钻”(盗取账号获得的道具)成为“共犯”。2022年某游戏社区的调查显示,85%的玩家认为“刷钻得不偿失”,78%的玩家表示“宁愿多花钱也不愿冒险”。同时,游戏厂商也在引导玩家“正当获取”:通过版本更新增加“限时活动钻”“任务钻”等获取渠道,降低“永久钻”的稀缺性;推出“账号安全险”,保障玩家因异常损失获得补偿。当“永久钻”不再是唯一稀缺资源,当安全成为玩家的首要诉求,卡盟刷钻的需求基础已被动摇——它不再是“聪明玩家的选择”,而是“高风险玩家的赌博”。

结论:在多重围剿下,卡盟刷永久钻已彻底失效

回到最初的问题:卡盟刷永久钻,现在还能行得通吗?答案是否定的。技术反制让操作无处遁形,法律监管让链条寸步难行,玩家觉醒让需求土崩瓦解,而平台生态的完善则彻底堵死了“低成本获取”的可能。所谓的“永久钻”,在当前环境下不过是“高风险+低收益”的代名词——与其将金钱和时间投入灰色产业链,不如通过正当途径享受游戏乐趣。毕竟,虚拟道具的价值永远依附于账号安全,而真正的“永久”,是对规则的尊重,是对自身行为的负责。