卡盟刷的会员去哪了?怎么没到账?这是许多试图通过低价渠道获取平台会员的用户常有的疑问。当花费远低于官方价格的“折扣券”或“激活码”后,会员权益迟迟未到账,甚至客服失联,问题背后折射出的是数字消费生态中的灰色地带与用户认知偏差。要理解这一现象,需先厘清“卡盟刷会员”的操作逻辑,再深入剖析“未到账”的多重成因,最终回归用户权益保护的本质。

卡盟刷会员:低价背后的“虚拟商品交易”陷阱

卡盟,全称“卡牌联盟”,最初是游戏点卡、充值卡交易的线上平台,后逐渐演变为各类虚拟商品(包括会员、优惠券、虚拟货币等)的“折扣集散地”。用户通过卡盟购买所谓“内部渠道”“员工折扣”的会员,价格往往仅为官方的3-5折,吸引大量追求性价比的消费者。但“低价”背后,交易模式存在天然缺陷:卡盟平台本身缺乏官方授权,商家资质参差不齐,交易完全依赖第三方信用,这为“未到账”埋下伏笔。

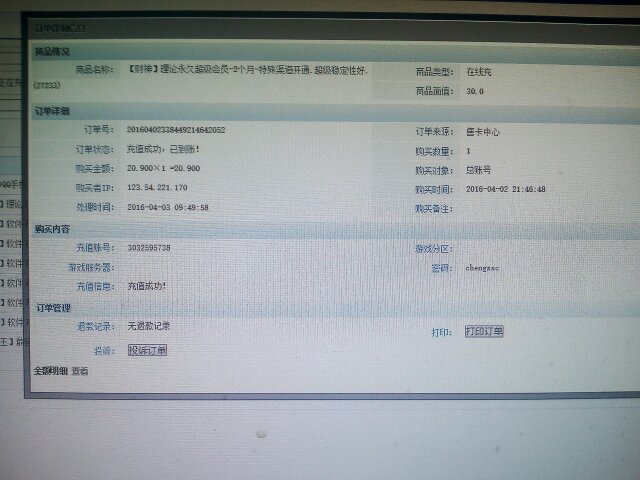

正常情况下,官方会员购买需通过正规支付渠道,且订单信息与用户账号实时绑定。而卡盟交易流程多为:用户向卡盟商家支付→商家提供“激活码”或“账号密码”→用户自行在平台输入激活。这一过程中,商家可能使用“无效激活码”“已封禁账号”或“临时测试码”等手段,用户支付后才发现权益无法到账。更隐蔽的是,部分商家会以“系统延迟”“24小时内到账”等说辞拖延,待用户催促时直接拉黑,最终导致会员“蒸发”。

“未到账”的三大核心原因:技术漏洞、规则冲突与人为欺诈

卡盟刷会员未到账,本质是虚拟商品交易的“三无”问题——无保障、无监管、无追责。具体可拆解为以下层面:

一、平台风控拦截:官方规则下的“自动作废”

绝大多数平台(如视频、音乐、电商类)的用户协议明确规定,会员权益仅限通过官方渠道购买,禁止第三方倒卖或低价激活。卡盟商家所谓的“内部渠道”,实则为通过非法手段获取的“批量激活码”或“盗用账号”。当用户输入这些信息时,平台风控系统会识别异常并直接拦截,导致会员无法激活。例如,某视频平台曾通报,通过非官方渠道购买的会员中,超70%因“激活码异常”被系统自动作废,用户权益自然“未到账”。

二、商家欺诈性操作:“空单”与“跑路”的套路

卡盟商家以低价吸引用户付款后,可能采取两种欺诈手段:一是“空单发送”,即提供无效信息或虚假截图,诱导用户确认收货;二是“预付金模式”,声称需先支付部分费用“激活系统”,到账后要求补齐尾款,随后失联。这类商家往往注册多个“马甲账号”,交易完成后立即注销,用户维权时连基本商家信息都难以追溯。卡盟平台的“担保交易”形同虚设,多数仅提供有限的仲裁机制,用户资金安全毫无保障。

三、技术故障与信息差:用户操作的“隐性门槛”

即便商家非主观欺诈,技术问题也可能导致会员未到账。例如,部分卡盟商家手动处理订单时,可能因操作失误漏发激活码;或用户激活时未按步骤操作(如需绑定手机号、完成实名认证等),导致信息未同步。更常见的是“信息差”问题:用户误以为“激活码=会员”,但部分平台会员需“设备绑定”“IP限制”或“账号等级达标”,刷来的会员因不符合条件无法生效。这类问题中,商家常将责任推给用户“操作不当”,实则未提前告知规则细节。

用户需求与风险认知:为何明知有坑仍“铤而走险”?

明知卡盟刷会员风险重重,为何仍有大量用户前赴后继?核心在于“价格敏感”与“信息不对称”共同驱动的非理性消费。官方会员定价较高(如某视频平台年会员需238元),而卡盟仅需50-80元,价格落差让用户产生“捡漏”心理。同时,用户对“虚拟商品交易风险”认知不足,认为“数字商品无成本,低价购买无损失”,却忽视了账号安全、个人信息泄露等潜在风险。

更深层的矛盾在于,部分用户对官方平台的“定价策略”存在抵触情绪,认为“会员溢价过高”,试图通过卡盟“对抗”平台规则。但这种对抗最终往往以用户权益受损告终。数字消费时代,“低价”不应成为忽视风险的借口,更不能成为规避规则的借口。

如何避免“会员未到账”?理性消费是根本

面对卡盟刷会员的“未到账”困境,用户需从源头规避风险:

第一,拒绝“低价诱惑”,优先选择官方渠道。官方平台虽定价较高,但会员权益有保障,且支持订单追踪、售后维权,是最安全的选择。

第二,警惕“内部渠道”“员工折扣”等说辞。此类说辞均为商家营销噱头,平台内部渠道有严格管控,不可能大规模低价外流。

第三,保留交易凭证,及时维权。若不幸遭遇未到账,需立即保存聊天记录、转账凭证,通过卡盟平台投诉或向市场监管部门举报,避免损失扩大。

第四,提升数字消费安全意识。不向第三方提供账号密码、实名信息等敏感数据,防止因小失大,导致账号被盗或个人信息泄露。

卡盟刷会员的“未到账”难题,本质是数字消费生态中“规则缺失”与“用户认知偏差”共同作用的产物。在虚拟商品交易日益规范的今天,唯有回归“一分钱一分货”的基本逻辑,才能避免会员权益“蒸发”。数字消费的便捷性不应成为忽视风险的借口,选择正规渠道,尊重平台规则,才是保障自身权益的根本之道。毕竟,任何试图绕过规则获取“低价”的行为,最终都可能付出更大的代价。