卡盟作为虚拟物品交易的重要渠道,其支付方式的多样性与合规性一直是行业焦点。用户在“刷”卡盟点卡、游戏道具时,常面临支付方式选择难题——第三方支付是否安全?虚拟货币交易是否合法?线下转账又该如何保障资金安全?这些问题的核心,直指卡盟支付体系的“靠谱度”。

卡盟常见的支付方式主要分为三类:第三方支付平台、虚拟货币及线下转账。第三方支付中,支付宝、微信支付虽被部分卡盟平台接入,但因其对虚拟交易的严格监管,多数卡盟会选择“擦边球”操作,如通过“商户码”伪装为实物交易,或利用个人账号“拆单支付”,这种方式看似便捷,实则存在账户封禁、资金冻结的风险。虚拟货币则以USDT(泰达币)为代表,凭借其匿名性、跨境支付优势,成为部分卡盟的“主流支付方式”,用户需通过场外交易平台(OTC)购买USDT再充值至卡盟,中间涉及汇率波动、平台跑路等多重隐患。线下转账则包括银行转账、微信/支付宝直接转账,多见于大额交易,但因缺乏第三方担保,一旦发生纠纷,用户几乎无追索渠道。

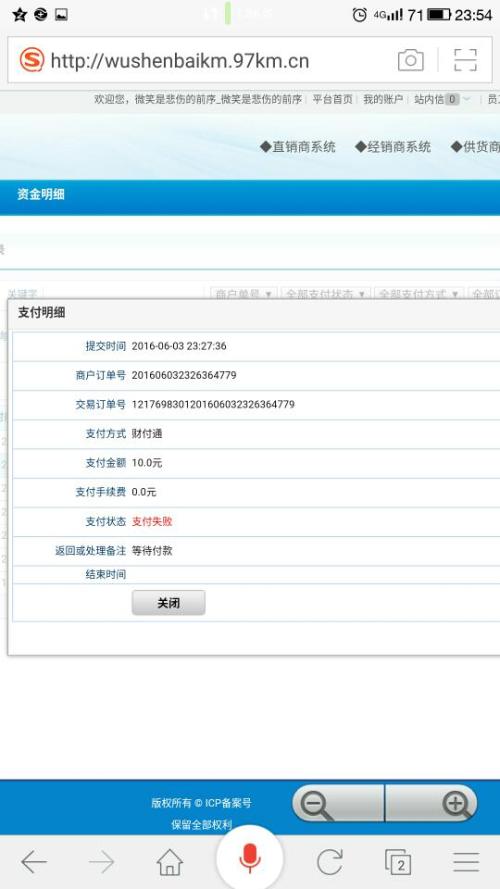

这些支付方式的“不靠谱”根源,在于卡盟行业长期处于灰色地带。多数卡盟平台未取得《支付业务许可证》,其支付通道本质是“二清”(二次清算)模式,即资金先流入平台账户,再由平台手动结算给用户。这种模式下,平台可随意操控资金到账时间,甚至以“系统故障”为由拖延退款,用户资金安全毫无保障。更有甚者,部分卡盟与“跑分平台”合作,利用个人收款码洗钱,用户若无意中参与,可能卷入违法犯罪活动,面临法律风险。

用户对卡盟支付方式的“容忍”,源于虚拟物品交易的即时性需求与价格敏感。游戏玩家为低价获取点卡,往往忽视支付风险;商家为快速回款,默认平台“不合规支付通道”。这种供需两端的畸形匹配,让卡盟支付体系陷入“低价换风险”的恶性循环。事实上,第三方支付机构早已明确禁止虚拟物品交易接入,支付宝《支付宝平台服务协议》中明确指出,“不得利用支付宝进行游戏点卡、虚拟货币等交易”,微信支付亦对虚拟交易采取严格限流。用户若通过这些渠道支付卡盟,一旦被平台识别,交易可能被拦截,资金更难追回。

虚拟货币支付看似“高科技”,实则风险更高。USDT交易需通过OTC平台,这些平台本身缺乏监管,存在“杀猪盘”风险——用户高价买入USDT后,卖家可能直接拉黑。此外,USDT与人民币的汇率波动剧烈,卡盟平台常利用汇率差“暗扣”用户资金,例如用户充值100元USDT(按1:7汇率计算),平台可能按1:6.8折算,实际到账缩水。更严重的是,虚拟交易的匿名性让资金流向难以追溯,若卡盟涉及洗钱,用户作为资金链一环,可能被司法机关调查,面临财产损失甚至刑事责任。

线下转账的“不靠谱”则体现在“无凭证、无监管”。部分卡盟为规避支付限制,诱导用户通过银行转账或私人微信/支付宝转账,承诺“到账即发货”。但一旦平台未履约,用户因缺乏交易凭证(如平台订单号、支付记录),维权难度极大。曾有用户反映,向卡盟转账5000元购买游戏币,对方收款后拉黑,报警后因交易未通过正规平台,警方难以立案。这种“一手交钱一手交货”的模式,在缺乏第三方担保的情况下,本质是用户的“单方面信任”,而信任在逐利的卡盟面前,往往不堪一击。

卡盟支付方式的“靠谱度”问题,本质是行业合规缺失的缩影。虚拟物品交易本有正规渠道,如游戏官方直充、腾讯官方充值平台等,但这些渠道价格较高,且部分虚拟物品(如低价点卡、游戏道具)无法通过官方渠道购买,催生了卡盟的生存空间。若卡盟能接入合规支付通道,完善用户身份认证与交易担保机制,其支付安全性将大幅提升。但目前来看,多数卡盟仍游走在监管边缘,用户需清醒认识到:任何“低价+便捷”的支付承诺,都可能以牺牲资金安全为代价。

对用户而言,选择卡盟支付方式时,需坚守“三不原则”:不选择无资质平台,不参与虚拟货币交易,不进行线下大额转账。若必须使用卡盟,优先选择有“担保交易”功能的平台,确认资金先存管于第三方,收货后再确认到账;同时保留聊天记录、转账凭证,一旦发生纠纷,及时向公安机关或支付机构投诉。对行业而言,唯有推动虚拟物品交易合规化,建立官方交易平台与支付通道,才能从根本上解决卡盟支付“不靠谱”的问题,让用户在享受便捷的同时,不必为支付安全提心吊胆。虚拟物品交易的未来,不应是灰色支付方式的“野蛮生长”,而应是合规监管下的有序发展,这需要用户、平台与监管机构的共同参与,而非用户独自承担“刷卡盟”的支付风险。