卡盟刷,这个在虚拟商品交易圈中隐秘流传的“工具”,究竟是提升销量的捷径,还是埋藏风险的陷阱?当游戏点卡、软件会员、数字服务等虚拟商品的销量数据被“刷”出虚假繁荣,背后的卡盟刷软件和平台,正游走在灰色地带。要回答“靠谱吗”,必须先撕开其表象,看清运作逻辑、风险本质与行业真相。

卡盟刷:虚假数据的“制造机”

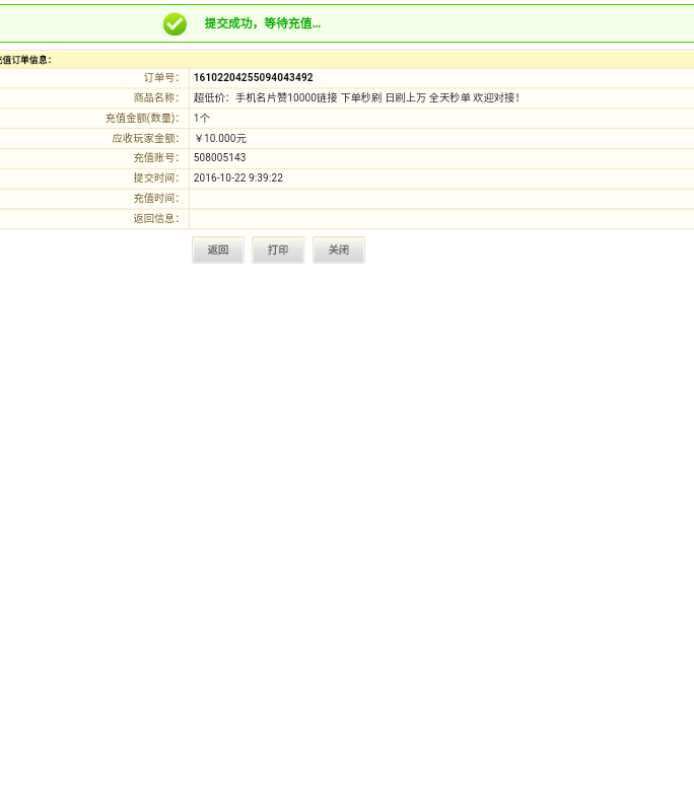

卡盟,最初是虚拟商品批发平台的代称,商家通过批量采购游戏点卡、话费充值券、软件授权码等虚拟商品进行分销。而“卡盟刷”,则是在此基础上衍生的灰色服务——通过技术手段模拟真实用户行为,为虚拟商品制造虚假的销量、好评、收藏等数据。其核心逻辑是:利用卡盟平台的商品链接接口,结合批量注册的“养号”工具、模拟点击和支付脚本,在短时间内完成大量“无真实消费”的交易,让商品在平台搜索结果、分类排名中占据有利位置。

这类服务通常通过隐蔽的QQ群、Telegram群或暗网论坛传播,卖家宣称“24小时快速刷单”“自然浏览模拟”“真实IP地址”,甚至承诺“包售后”“不降权”。其软件形态多为定制化脚本或插件,需与商家店铺后台绑定,自动抓取商品链接并执行刷单任务。表面看,这似乎是“提升曝光”的捷径,实则是建立在虚假数据上的泡沫。

需求幻觉:为什么商家会铤而走险?

虚拟商品市场的竞争白热化,是卡盟刷滋生的土壤。不同于实体商品,虚拟商品(如游戏皮肤、会员账号、课程激活码)的边际成本低、复制门槛低,导致同质化严重。商家在平台流量规则下,销量和好评成为消费者决策的核心依据——“10万+销量”的商品更容易获得信任,而销量为零的商品则无人问津。

这种“数据依赖症”让商家陷入焦虑:不刷单,自然流量被挤压;刷单,短期内确实能看到排名上升、订单量增加。部分商家甚至将卡盟刷视为“行业潜规则”,认为“别人都在刷,我不刷就吃亏”。更有甚者,将刷单成本计入“营销预算”,却忽视了虚假数据背后的长期风险。

靠谱吗?安全性:数据泄露与账号封禁的双重陷阱

卡盟刷最致命的短板,是安全性无法保障。首先,卡盟刷软件本身可能携带恶意程序。这类软件通常需要商家提供店铺后台权限、支付密码等敏感信息,一旦安装,黑客可能通过后门窃取用户数据、盗取资金,甚至植入勒索病毒。2023年某电商平台就曝出案例,商家因使用盗版刷单工具,导致10万条客户信息泄露,最终面临集体诉讼。

其次,平台风控系统对刷单行为的识别能力远超想象。电商平台早已通过AI算法建立异常交易模型:同一IP短时间内多次下单、收货地址高度集中、支付账户与收货人不匹配、商品评价用词雷同等,都会被标记为“刷单嫌疑”。一旦被实锤,轻则商品下架、流量降权,重则店铺永久封禁,保证金被扣除。更严重的是,若刷单涉及虚假交易逃税,还可能触犯《刑法》第二百零五条之一“虚开发票罪”。

靠谱吗?合法性:游走在法律边缘的“灰色产业”

从法律层面看,卡盟刷早已触碰红线。《电子商务法》第十七条明确规定:“电子商务经营者应当全面、真实、准确、及时地披露商品或者服务信息,保障消费者的知情权和选择权。电子商务经营者不得以虚构交易、编造用户评价等方式进行虚假或者引人误解的商业宣传,欺骗、误导消费者。”《反不正当竞争法》第八条也禁止经营者对其商品的性能、功能、质量、销售状况、用户评价等作虚假或者引人误解的商业宣传,欺骗、误导消费者。

这意味着,无论是提供卡盟刷服务的平台,还是使用刷单工具的商家,均属于违法行为。2022年,市场监管总局就通报了多起“刷单炒信”典型案例,某科技公司因组织刷单被罚没1200万元,某电商店主因刷单刷单被判赔消费者3倍损失。卡盟刷所谓的“安全”“包售后”,在法律面前不过是自欺欺人的谎言。

效果泡沫:虚假数据如何反噬商家?

即便侥幸未被平台处罚,卡盟刷带来的“虚假繁荣”也会反噬商家自身。一方面,虚假数据无法转化为真实复购。消费者购买后发现商品评价与实际体验严重不符,不仅会退货、差评,还会通过社交平台曝光,导致品牌口碑崩塌。某游戏点卡商家曾靠刷单冲到类目第一,但因大量用户投诉“卡密无效”,最终店铺评分从4.8跌至2.1,被迫关店。

另一方面,刷单成本远超想象。目前卡盟刷的市场价约为:单量刷1万销量需500-800元,刷10万销量则要5000元以上,且“刷得越多,单价越高”。这笔钱若投入真实营销(如直播带货、内容推广),或许能带来长期流量;而用于刷单,则如同泼入大海的水花,连涟漪都难以留下。更讽刺的是,随着平台风控升级,刷单的成功率越来越低,商家可能“钱花了,单刷了,还被封了”。

行业趋势:从“野蛮生长”到“全面围剿”

随着监管趋严和技术迭代,卡盟刷的生存空间正在被快速压缩。一方面,多部门联合打击“刷单黑产”已成常态。市场监管、公安、网信办等部门通过“净网”“剑网”等专项行动,已关停数千家刷单平台,抓获犯罪嫌疑人上万名。2023年某省警方就捣毁一个卡盟刷团伙,涉案金额超5000万元,主犯因非法经营罪获刑5年。

另一方面,电商平台的技术识别能力持续升级。从早期的IP地址检测,到现在的人脸识别、设备指纹、行为序列分析,平台已能精准识别“机器刷单”和“真人刷单”。某头部电商平台技术负责人透露:“现在的风控系统甚至能判断出‘刷手’打字速度、鼠标移动轨迹是否自然,虚假数据几乎无处遁形。”

更根本的是,消费者对虚假数据的容忍度越来越低。随着“理性消费”观念普及,越来越多的人开始关注商品真实评价、商家资质和售后服务,单纯依赖销量数据的时代正在过去。商家若仍沉迷于“刷单捷径”,最终只会被市场淘汰。

卡盟刷,看似是虚拟商品交易的“加速器”,实则是吞噬信任与未来的“黑洞”。其所谓的“提升效果”,不过是建立在流沙上的楼阁,看似坚固,实则一推即倒。对于商家而言,真正的“靠谱”从来不是虚假数据的堆砌,而是产品质量的提升、服务体验的优化和真实口碑的积累。在合规经营成为行业共识的今天,任何试图通过卡盟刷走捷径的行为,终将付出沉重代价——毕竟,市场从不欺骗人,欺骗人的,只有自己。