当卡盟交易出现纠纷——充值到账延迟、商品与描述不符、售后客服失联——用户最常面临的困惑是:卡盟投诉去哪儿?找对方法快解决!这句看似简单的追问,背后是虚拟商品交易场景下维权渠道的复杂性与高效解决路径的稀缺性。卡盟作为游戏点卡、虚拟货币、账号服务等虚拟商品交易的集散地,因其交易即时性、商品无形性等特点,纠纷往往具有“证据留存难、责任界定模糊、处理周期长”的特征。但事实上,只要掌握“精准定位渠道+科学构建证据+高效沟通策略”的核心逻辑,卡盟投诉并非无解难题,关键在于打破“盲目投诉”的误区,找到与纠纷类型匹配的“解法”。

卡盟投诉的常见痛点:为什么“去哪儿”成了第一道坎?

虚拟商品交易的独特性,让卡盟投诉的“去哪儿”问题远比实体商品复杂。首先,卡盟平台多为第三方中介,涉及上游供应商、平台方、下游用户等多方主体,当出现“卡密无效”“服务缩水”等问题时,用户常陷入“找平台推诿,找供应商无门”的困境。例如,用户通过卡盟购买游戏点卡,收到的卡密无法使用,平台可能以“供应商发货延迟”为由拖延,而供应商则可能称“平台信息传递错误”,责任链条的断裂让投诉陷入“无头案”。

其次,虚拟商品交易的“数字化痕迹”易灭失。与实体商品不同,卡盟交易的凭证多为聊天记录、转账截图、订单编号等电子数据,若用户未及时保存,一旦平台删除记录或客服“踢皮球”,便缺乏关键证据支撑投诉。更有甚者,部分非正规卡盟平台利用“注册协议”中的“霸王条款”,规避自身责任,进一步加剧了用户维权的难度。

此外,用户对投诉渠道的认知偏差也是重要痛点。很多人遇到问题第一反应是“在平台内部反复申诉”,却忽略了第三方监管渠道的力量;也有人因流程繁琐,直接放弃维权,反而助长了不良平台的不当行为。事实上,卡盟投诉的“去哪儿”,核心在于根据纠纷性质(如平台责任、供应商问题、支付异常等)选择“最优解”,而非盲目尝试所有渠道。

投诉渠道精准匹配:不同纠纷的“最优解”在哪里?

解决卡盟投诉问题,第一步是建立“渠道-纠纷”的匹配逻辑。不同类型的纠纷,对应的投诉渠道截然不同,用对渠道才能事半功倍。

针对平台责任类纠纷:首选平台内部客服+第三方支付渠道介入

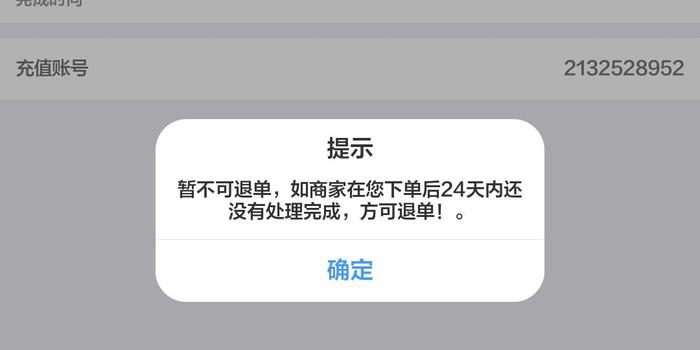

若问题源于平台自身——例如客服承诺“24小时到账”却拖延72小时、平台收取“手续费”但未提供服务、会员权益缩水等,应优先通过平台内部投诉渠道解决。具体操作上,需保留与客服的完整聊天记录(尤其是涉及承诺的对话),明确要求平台在规定时限内(如48小时)给出解决方案。若平台推诿或拒绝处理,可立即通过第三方支付渠道(如支付宝、微信支付、银行卡)发起“交易投诉”。以支付宝为例,用户可在“订单详情”页面选择“投诉商家”,提交“商品未按约定描述”“服务不符”等证据,支付平台会介入调查,若属实可直接退款或冻结平台资金。这类渠道的优势在于“资金管控权”,对平台有直接约束力,尤其适用于小额纠纷(200元以下)。

涉及供应商问题的纠纷:联动平台+行业自律组织

当纠纷根源在于上游供应商(如卡密错误、库存不足)而非平台时,用户需先通过平台向供应商施压。正规卡盟平台通常与供应商有合作协议,用户可要求平台提供“供应商发货凭证”或“问题卡密溯源记录”,若平台拒绝提供,则可认定平台未尽到审核义务,需承担连带责任。同时,部分卡盟行业会建立自律组织(如中国互联网协会虚拟交易专业委员会),用户可通过官方渠道提交投诉,由组织介入协调。这类方式虽处理周期较长,但对解决“批量卡密失效”等行业性问题更有效。

恶意欺诈或大额纠纷:直击12315+法律途径

若遇到平台“卷款跑路”“虚假宣传骗取大额费用”等恶意欺诈行为,或涉及金额较大(1000元以上),需果断升级至法律途径。用户可登录全国12315平台(网站或APP),选择“我要投诉”,填写平台主体信息、纠纷事实及证据材料。市场监管部门可依法对平台进行约谈、罚款,甚至吊销营业执照。对于情节严重的,还可通过法院提起诉讼,要求平台承担“退一赔三”等赔偿责任。值得注意的是,起诉前需确认平台主体信息(可通过“国家企业信用信息公示系统”查询),并准备好完整的证据链,这是胜诉的关键。

高效投诉的“黄金法则”:证据+沟通+时效,缺一不可

找到“去哪儿”投诉只是第一步,如何让投诉“快解决”,更需掌握科学的方法论。证据链构建是核心中的核心。虚拟商品交易的证据需形成“闭环”:交易前保存平台宣传页面截图(如“100%到账”“假一赔十”等承诺);交易中保留订单编号、转账凭证、聊天记录(尤其是客服承诺解决问题的对话);交易后出现问题,第一时间录制“开卡过程”视频(如游戏内充值失败界面),确保证据可追溯。例如,某用户购买的游戏点卡无法使用,若仅提供“卡密无效”的截图,平台可能辩称“用户输错密码”;但若同时提供“卡密正确输入+系统提示‘卡密已使用’”的完整视频,则可直接证明平台责任。

沟通策略同样影响处理效率。与平台客服沟通时,需避免情绪化表达,而是用“事实+诉求”的清晰逻辑:先陈述“何时、何地、购买何商品、出现何问题”,再明确“要求退款/换货/赔偿X元”,最后附上关键证据。例如:“本人于X月X日通过贵平台购买100元游戏点卡,卡密为XXXXX,但充值时系统提示‘卡密已使用’(附视频截图)。根据平台‘假一赔十’承诺,现要求退款100元并赔偿1000元,请于24小时内处理。”这种表述既专业又具说服力,能有效压缩客服“踢皮球”的时间。

时效把握是“快解决”的最后一道关卡。根据《消费者权益保护法》,消费者投诉应在权益受损之日起6年内提出;第三方支付渠道的投诉通常有15-30天的处理周期;12315平台一般会在48小时内受理。因此,发现问题后务必第一时间行动,拖延越久,证据灭失风险越大,平台处理意愿也可能降低。

从“被动投诉”到“主动预防”:卡盟纠纷的终极解法

卡盟投诉的“最优解”,从来不是事后补救,而是事前预防。当前,随着虚拟商品交易监管趋严,正规卡盟平台已逐步建立“保证金制度”“交易担保机制”“信用评价体系”,用户在选择平台时,可通过“查看平台备案信息”“用户评价筛选”“保证金缴纳公示”等方式,优先选择有“网络文化经营许可证”“ICP备案”的正规平台,从源头上规避风险。

同时,用户需建立“理性消费”意识:不轻信“低价秒杀”“无限充值”等噱头,大额交易前先通过“小额试充”验证平台服务;仔细阅读用户协议,重点关注“退款条件”“责任划分”等条款;避免通过非官方渠道(如个人微信、QQ群)交易,这类交易脱离监管,一旦纠纷几乎无法解决。

卡盟投诉去哪儿?找对方法快解决!这句追问的答案,本质是“渠道精准化+证据科学化+沟通高效化”的实践逻辑。在虚拟商品交易日益普及的今天,用户既是消费者,也是“自我维权的第一责任人”。唯有掌握“对症下药”的投诉方法,辅以“预防为先”的消费智慧,才能让卡盟交易回归“便捷、安全”的本质,让每一次虚拟消费都安心无忧。