卡盟投诉总是无效,怎么办才好呢?这是许多虚拟商品交易用户反复遭遇的困境。当在卡盟平台购买的游戏点卡、会员服务、虚拟装备等出现问题,商家推诿、平台不作为,投诉渠道如同“石沉大海”,用户的维权之路往往陷入僵局。这种无效投诉不仅损害消费者权益,更暴露了虚拟商品交易生态中平台治理、用户认知与监管机制的多重短板。要破解这一难题,需从“精准识别无效根源”“优化个体维权策略”“推动体系共建”三重维度切入,让卡盟投诉从“无效循环”走向“有效闭环”。

卡盟投诉无效的深层逻辑:平台治理与用户维权的错位

卡盟作为虚拟商品交易的垂直平台,其投诉无效并非单一因素导致,而是平台利益、交易特性与用户认知共同作用的结果。首先,平台治理机制存在“先天缺陷”。部分卡盟平台为追求交易量,对入驻商家审核宽松,甚至默许“低价引流、虚假发货”等行为。当纠纷发生时,平台基于“维护商家生态”的考量,往往倾向于优先保护商家利益,通过“系统自动判定”“证据不足驳回”等模糊理由敷衍用户。例如,用户投诉卡盟商家未到账虚拟货币,平台常以“用户操作不当”为由拒绝介入,却要求用户提供“后台交易流水”等普通用户难以获取的证据,形成举证责任倒置。

其次,虚拟商品的无形性与即时性加剧了维权难度。与实物商品不同,虚拟商品交付依赖数字信号,交易过程缺乏物理痕迹,用户难以证明“商品未交付”或“商品与描述不符”。卡盟平台正是利用这一特性,将纠纷责任归咎于“网络波动”“用户账户异常”等不可控因素,让投诉陷入“公说公有理,婆说婆有理”的困境。

最后,用户维权认知与平台规则存在“信息差”。多数用户在卡盟投诉时,仅依赖平台的在线客服或投诉入口,却未意识到平台规则可能暗藏“霸王条款”——如“虚拟商品一经售出,概不退换”“投诉需在24小时内提交,逾期视为放弃”。这些条款看似“合法”,实则剥夺了用户的正当申诉权利,导致用户在不知情的情况下失去维权机会。

现有投诉渠道的局限性:为何“常规操作”往往失效?

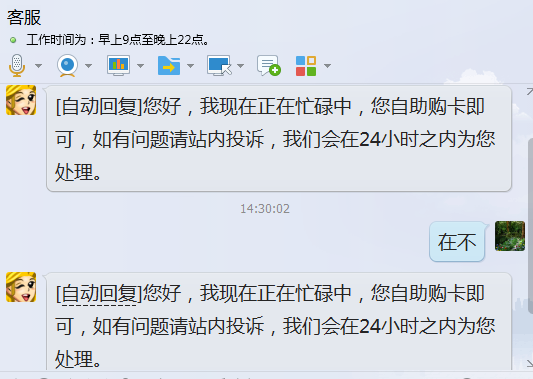

用户遇到卡盟投诉问题时,通常首先尝试平台内部渠道,如在线客服、投诉中心、商家协商等,但这些渠道的局限性直接导致投诉无效。平台内部客服多为“话术培训”的执行者,缺乏独立裁决权,遇到复杂纠纷时只能复制粘贴“已反馈相关部门”的模板回复,实际处理效率极低。而投诉中心往往由平台自行运营,相当于“自己人审自己案”,难以保证公正性。

当平台内部渠道无效时,部分用户会转向第三方投诉平台,如12315、黑猫投诉等。但这些渠道在卡盟纠纷中作用有限:一方面,12315等监管部门介入虚拟商品纠纷时,常因“交易标的虚拟、证据链难固定”而难以立案;另一方面,第三方投诉平台仅能“转达诉求”,无权强制平台整改,最终仍需平台配合处理,陷入“投诉-转办-无回应”的循环。

更关键的是,用户在投诉中常陷入“证据不足”的陷阱。卡盟交易中,用户与商家的沟通多依赖平台内置聊天工具,这些记录可能被平台单方面删除;支付凭证虽能证明交易发生,却无法证明“商品未交付”或“商家违约”。若用户未提前截屏保存商品描述、商家承诺、交付失败提示等关键信息,投诉时便缺乏核心证据,平台自然以“证据不足”为由驳回。

个体维权的精准策略:从“无效抱怨”到“有效举证”

面对卡盟投诉无效的困境,用户需转变“依赖平台”的思维,通过精准策略提高维权成功率。第一步是前置化证据留存,在交易全程建立“证据链”:下单前截屏商品详情页(包括价格、规格、服务承诺)、支付后保存订单编号与支付凭证、交易中录制与商家的沟通记录(若平台允许)、交付失败时立即截图系统提示。这些证据需形成“时间线+内容关联”的逻辑闭环,例如“商品描述截图→支付凭证→聊天记录(商家承诺‘5分钟到账’)→交付失败截图(显示‘订单异常’)”,让平台无法以“证据不足”推诿。

第二步是分层级投诉路径优化。当平台内部投诉无效时,不应盲目重复提交,而应升级维权渠道:先向平台提交书面投诉(通过邮件或挂号信,保留送达凭证),要求平台在7个工作日内书面答复;若平台逾期未回应,可向平台所在地的市场监管部门提交书面举报,附上交易证据与平台投诉记录;若涉及诈骗(如商家收款后失联、虚假平台),应立即向公安机关报案,并提供商家账户信息、转账记录等线索。值得注意的是,虚拟商品诈骗常被归类为“网络诈骗”,公安机关可依托资金流向追踪,用户需及时保存涉案账户的IP地址、交易时间等关键信息。

第三步是善用法律武器与舆论压力。根据《电子商务法》第四十七条规定,电子商务平台经营者知道或者应当知道平台内经营者销售的商品不符合保障人身、财产安全的要求,或者有其他侵害消费者合法权益行为,未采取必要措施的,依法与该平台内经营者承担连带责任。用户可委托律师向平台发送律师函,明确其连带责任;同时,通过社交媒体曝光平台不作为行为(注意保留证据,避免诽谤),利用舆论倒逼平台重视投诉。例如,曾有用户因卡盟平台拒绝处理商家“售假”问题,在微博发布详细维权过程,引发媒体关注后,平台最终介入并退款。

体系共建的长期价值:让卡盟投诉从“个体战斗”走向“生态治理”

个体维权策略是短期突破口,但要从根本上解决卡盟投诉无效问题,需推动平台、行业与监管的体系共建。对平台而言,需建立“独立第三方纠纷调解机制”,引入消费者协会、专业律师团队等外部力量参与投诉处理,避免“既当运动员又当裁判员”;同时,优化交易规则,明确虚拟商品的“交付标准”与“举证责任分配”,例如要求商家提供“发货凭证”(如系统生成的订单号、虚拟商品序列号),用户仅需证明“未收到凭证”即可启动赔付。

对行业而言,应推动建立“卡盟联盟信用体系”,共享商家违规数据,对多次投诉的商家实施全平台封禁,倒逼商家规范经营。此外,可探索“区块链存证”技术,将卡盟交易的订单信息、沟通记录、交付状态等数据上链存证,利用区块链的不可篡改特性解决虚拟商品纠纷中的“证据难题”。

对监管部门而言,需加快虚拟商品交易领域的立法进程,明确平台对入驻商家的“资质审核责任”与“纠纷处理义务”,对故意拖延投诉、包庇商家的平台处以高额罚款;同时,建立“虚拟商品交易监管平台”,整合用户投诉数据,对高频问题平台开展专项检查,形成“投诉-监管-整改”的闭环管理。

卡盟投诉总是无效,怎么办才好呢?答案不在于单一的“投诉技巧”,而在于用户从“被动抱怨”转向“主动防御”,平台从“逐利优先”转向“责任优先”,监管从“滞后追责”转向“事前规制”。唯有三者形成合力,才能让虚拟商品交易生态摆脱“投诉无效”的困局,让用户的每一分钱都花得安心,每一次维权都掷地有声。这不仅是消费者权益的保障,更是数字经济时代健康发展的必然要求。