卡盟收短信作为近年来网络生态中一个颇具争议的细分服务,其“靠谱性”始终是用户最关切的核心问题。这类服务通常以“接收验证码”“临时号码”为卖点,吸引需要批量注册账号、规避风控或保护隐私的用户群体。然而,在便捷性背后,隐藏着数据泄露、法律合规、诈骗风险等多重隐患。卡盟收短信的靠谱程度,本质上取决于平台是否具备合法资质、是否建立透明机制以及用户是否具备风险识别能力,三者缺一不可。要系统评估其安全性并有效规避风险,需从运作逻辑、风险根源到防护策略展开深度剖析。

一、卡盟收短信的运作逻辑:需求与灰色地带的交织

卡盟收短信服务的诞生,源于网络场景中对“临时性”“匿名性”短信验证的需求。例如,部分用户在进行社交媒体批量注册、电商平台多账号操作时,不愿使用个人手机号;或是测试人员需要模拟不同地区的验证场景。正规短信服务商虽提供类似功能,但价格较高且需实名认证,于是卡盟这类“灰色平台”便填补了低价、免实名的市场空白。

其运作模式通常为:平台对接大量“短信接码池”(即个人手机号,通过APP或网站接单接收验证码),用户支付少量费用后,即可获取临时手机号并接收指定平台的短信验证码。表面看,这似乎是“资源整合”的便民服务,但背后涉及两个核心问题:一是手机号来源是否合法(可能是用户隐私泄露或被恶意注册的“傀儡号”);二是平台是否对下游用途进行审核。若平台放任用户利用临时号进行诈骗、刷单等非法活动,其自身便已触碰法律红线。

二、靠谱性之辩:卡盟收短信的“安全悖论”

用户追问“卡盟收短信靠谱吗”,本质是在权衡“便捷性”与“安全性”的平衡。从行业现状看,绝大多数卡盟平台难以达到“靠谱”的基本标准,原因有三:

其一,数据来源存疑。平台接码池中的手机号,部分可能来自用户隐私数据泄露(如注册平台被拖库),或是通过“注册奖励”等诱导用户授权接码。这类手机号在接收验证码时,其原始机主可能不知情,导致个人信息被二次利用,甚至引发“冒用身份”的风险。

其二,隐私保护形同虚设。用户在使用卡盟服务时,需提交接收验证码的平台、账号等信息,而多数平台未建立数据加密机制,用户操作记录、手机号等敏感信息可能被平台方或第三方窃取,形成“二次贩卖”的黑产链条。

其三,法律合规风险高。根据《中华人民共和国网络安全法》《个人信息保护法》,任何组织或个人不得非法收集、使用、加工、传输个人信息。卡盟平台若未取得电信业务经营许可,且对接码号源未进行实名审核,其运营本身已涉嫌违法。用户若通过此类平台从事非法活动(如注册赌博账号、实施诈骗),更可能因“帮助信息网络犯罪活动罪”承担连带责任。

三、风险图谱:从信息泄露到法律制裁的连锁反应

卡盟收短信的风险并非孤立存在,而是会形成“信息-资金-法律”的连锁反应。具体可拆解为四类:

一是个人信息泄露与精准诈骗。用户使用卡盟时提交的平台信息(如社交账号、电商账号),可能被平台与诈骗团伙共享。诈骗分子利用这些信息,可精准实施“账号盗用”“冒充客服”等诈骗,导致用户财产损失。例如,曾有用户通过卡盟注册某电商平台账号,随后因账号被盗,绑定的支付资金被转移。

二是服务质量无保障。灰色平台缺乏监管,常出现“验证码延迟漏发”“平台跑路”等问题。用户支付费用后,若遇到平台故障或恶意拒绝提供服务,维权难度极大——多数卡盟平台不提供实名信息,且交易多通过加密货币或第三方匿名渠道,难以追溯。

三是法律连带责任风险。2022年最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》明确,明知他人利用信息网络实施犯罪,仍提供“互联网接入”“服务器托管”“网络存储”“通讯传输”等技术支持,达到一定标准即可构成“帮信罪”。卡盟收短信提供的“通讯传输”服务,若被用于接收诈骗验证码、注册非法平台,用户可能成为“帮信罪”的共犯。

四是助长黑产生态。卡盟服务的存在,为“养号”“刷量”“网络水军”等黑产提供了低成本工具,进一步破坏网络生态公平性。例如,部分自媒体通过卡盟批量注册账号刷阅读量,误导平台算法和用户判断,最终损害的是整个行业的信任基础。

四、风险规避策略:从“被动踩坑”到“主动防御”

面对卡盟收短信的潜在风险,用户并非只能“因噎废食”,但必须建立“风险前置管理”思维,通过以下策略最大限度规避损失:

第一步:核实平台资质,拒绝“三无服务”。正规短信服务商会公示ICP备案、增值电信业务许可证(如《国内呼叫中心业务许可证》),用户可通过工信部官网查询资质。而卡盟平台多无备案信息,或备案主体与实际运营不符,此类平台应直接排除。即使部分平台打着“企业短信”旗号,也需核实其是否对接正规运营商接口——真正的合规服务,需通过运营商审核并签订用户协议,而非“即开即用”的匿名模式。

第二步:分离“需求场景”,避免敏感信息关联。若确有临时接收验证码的需求(如测试用途),应选择“一次性号码”或“虚拟号码”功能,且严格限定使用范围:不绑定个人主账号、不支付高额费用、不输入身份证、银行卡等敏感信息。同时,为每个平台创建独立“身份标签”,避免因一个账号泄露导致关联风险。

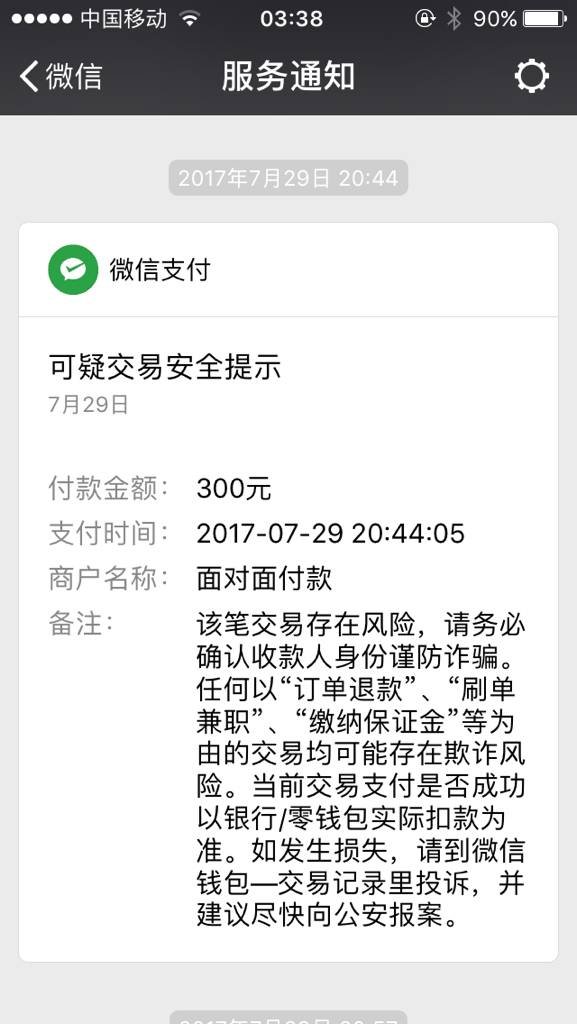

第三步:警惕“低价陷阱”,留存维权证据。卡盟平台常以“0.1元/条”的超低价吸引用户,但背后可能隐藏“扣费陷阱”(如自动续费、隐性收费)。用户若必须尝试,应通过第三方支付平台(如支付宝、微信支付)交易,并保留订单截图、聊天记录等证据。一旦发现异常,立即向平台投诉并申请支付渠道拦截,同时通过12315或网信办举报渠道维权。

第四步:强化法律意识,明确“红线”边界。用户需清醒认识到:技术中立不等于行为合法。即使仅使用卡盟接收验证码,若明知下游用于“刷单诈骗、传播非法信息”仍提供帮助,即可构成违法。因此,在使用前务必确认用途合规——例如,仅用于个人测试、企业合规的模拟注册等,且需留存用途证明(如公司测试需求文档)。

五、行业趋势与用户选择:在便捷与合规间寻找平衡

随着《个人信息保护法》的落地实施和“断卡行动”的深入推进,卡盟收短信的灰色空间正被逐步压缩。一方面,运营商加强了对“异常短信接口”的监测,关停了大量违规平台;另一方面,合规的虚拟运营商开始推出“临时号码”服务,虽价格略高,但具备实名认证、数据加密、用途审核等保障,为用户提供了合法替代方案。

对用户而言,选择服务的逻辑应从“追求低价”转向“价值优先”:短期看,合规服务的成本可能更高,但长期可避免信息泄露、法律制裁等“高代价风险”;从行业生态看,用户的选择会倒逼平台合规化——当更多用户拒绝灰色服务,黑产自然失去生存土壤。

卡盟收短信的“靠谱性”命题,本质是数字时代便捷需求与安全边界的博弈。在技术快速迭代的今天,没有任何服务可以“零风险”,但用户可以通过理性判断、合规操作,将风险控制在可接受范围内。真正的“靠谱”,不是寄望于平台的自律,而是建立在用户对风险的清醒认知和对规则的主动遵守之上。唯有如此,才能在享受数字便利的同时,守住个人信息与法律安全的底线。