卡盟改防沉迷,这个在游戏黑产中悄然流传的“解决方案”,真的能让未成年人摆脱游戏时长限制吗?当家长还在为孩子沉迷游戏焦虑时,一些所谓的“技术专家”已将目标对准了防沉迷系统的漏洞,通过修改设备信息、破解实名认证等手段,为未成年人提供“畅玩无阻”的服务。然而,这种看似便捷的“摆脱”,实则是在法律与伦理的边缘试探,其背后隐藏的不仅是技术对抗的升级,更是对未成年人保护体系的严峻挑战。

卡盟,原本是游戏点卡、虚拟道具的销售平台,随着防沉迷系统的全面推行,部分卡盟开始转型,提供“改防沉迷”“解除时长限制”等灰色服务。这些服务通常以“技术破解”“官方漏洞”为噱头,宣称能绕过人脸识别、修改实名认证数据,甚至伪造成年人身份信息。在一些社交平台的隐秘角落,这些服务的价格从几十元到几百元不等,目标用户直指急于突破游戏限制的未成年人及其家长。这种“需求-供给”的灰色链条,让卡盟改防沉迷逐渐形成了一个隐秘的产业链,也让防沉迷系统的权威性面临前所未有的冲击。

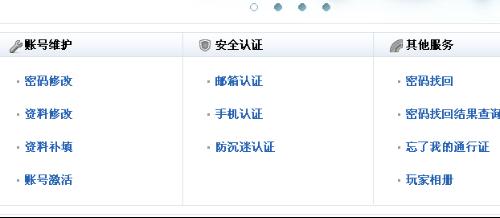

从技术层面看,卡盟改防沉迷的“破解”手段并不高明,甚至显得粗糙。常见的做法包括修改设备的IMEI码、MAC地址等硬件标识,或利用虚拟机、模拟器伪造运行环境,试图骗过防沉迷系统的设备识别机制;更有甚者,通过非法获取的成年人身份信息,批量注册游戏账号,为未成年人提供“成人账号”租赁服务。然而,随着防沉迷系统的不断迭代,这些手段的生存空间正被急剧压缩。国家新闻出版署部署的“游戏适龄提示”系统已接入公安身份信息库,实现“一人一账、实人认证”;同时,主流游戏厂商普遍采用“人脸识别随机抽检”机制,对可疑账号进行二次核验,使得单纯修改设备信息或身份数据的“破解”方式极易被识破。所谓“彻底摆脱限制”,不过是黑产从业者制造的虚假幻想。

更值得警惕的是,卡盟改防沉迷的泛滥,暴露出防沉迷体系在执行层面的漏洞。部分游戏平台为了追求用户留存和流水,对防沉迷系统的执行存在“打折扣”现象:比如人脸识别识别率不足、对“疑似未成年人”账号的核验流于形式,甚至默许第三方中介通过“代练”“代过人脸”等方式提供服务。这种平台责任的缺位,为卡盟改防沉迷提供了滋生的土壤。当技术防沉迷与商业利益发生冲突时,若平台选择后者,那么再完善的技术系统也可能形同虚设。事实上,防沉迷系统的核心价值不仅在于“限制时长”,更在于通过技术手段引导未成年人形成健康的游戏习惯,而卡盟改防沉迷的“破解”,本质上是对这一价值的彻底背离。

从法律与伦理视角看,卡盟改防沉迷早已触碰红线。《未成年人保护法》明确规定,网络产品和服务提供者应当针对未成年人使用其服务依法设置相应的时间管理、权限管理、消费管理等功能;任何组织和个人不得利用网络危害未成年人身心健康。卡盟提供的“改防沉迷”服务,本质上是帮助未成年人规避法律保护机制,属于违法行为。更严重的是,这些服务往往伴随着个人信息泄露风险——未成年人或家长在购买服务时提供的身份信息、设备信息,可能被黑产用于其他非法活动。近年来,多地公安机关已破获多起利用“改防沉迷”实施诈骗、侵犯公民个人信息案件,涉案金额高达数百万元。这些案例无不证明:试图通过卡盟改防沉迷“摆脱限制”,最终只会陷入更大的法律与安全风险。

那么,面对卡盟改防沉迷的挑战,我们真的无能为力吗?答案显然是否定的。破解这一难题,需要技术、监管、教育多管齐下。技术上,防沉迷系统需进一步升级,比如引入动态行为分析、多维度数据交叉核验,提升对“破解行为”的识别能力;监管上,相关部门应加大对黑产链条的打击力度,不仅查处提供服务的卡盟,更要追查上游的技术开发者和下游的账号交易平台;教育上,家长需承担起第一责任人的角色,通过沟通引导而非简单禁止帮助孩子建立游戏边界,同时提升孩子的网络安全意识,让他们认识到“改防沉迷”背后的危害。唯有形成“技术筑墙、监管亮剑、教育固本”的合力,才能真正让防沉迷系统发挥实效,让未成年人远离“破解陷阱”。

卡盟改防沉迷,从来不是“摆脱限制”的捷径,而是通往风险与歧途的歧路。在数字时代,保护未成年人健康成长,需要我们守住技术的底线、法律的底线和伦理的底线。与其迷信所谓的“破解之道”,不如正视防沉迷系统的初衷——它不是要剥夺未成年人的娱乐权利,而是要引导他们在虚拟与现实中找到平衡,让游戏真正成为成长的助力,而非阻力。这,才是“摆脱限制”的真正意义所在。