在游戏虚拟经济中,“卡盟刷钻”一直是玩家群体中的敏感话题。一边是低价道具的诱惑,一边是账号封号的风险,许多玩家纠结于“在卡盟上刷钻,真的会导致封号吗?”这一问题。事实上,答案并非简单的“是”或“否”,而是取决于对卡盟运作机制、反作弊逻辑及风险边界的深度理解。卡盟刷钻的本质是绕过官方虚拟经济体系,这种行为本身就与平台规则相悖,封号风险始终存在,且随着厂商反作弊技术的升级,风险正呈几何级增长。

卡盟,即“游戏卡牌交易平台”,最初以售卖游戏点卡、激活码等合规业务为主,后逐渐演变为灰色虚拟道具交易的中转站。所谓“刷钻”,通常指玩家通过卡盟平台以远低于官方的价格购买游戏内钻石(或其他高价值道具),再由平台通过非官方渠道(如黑产账号、批量充值漏洞、第三方支付套现等)将道具注入玩家账号。这种操作的本质是破坏游戏厂商设定的虚拟经济平衡——官方通过控制道具产出速度、定价和获取渠道,维持游戏内经济系统的稳定,而卡盟刷钻相当于在体系中“开闸泄洪”,必然引发厂商的反制。从合规角度看,卡盟交易游走在法律与规则的边缘,既可能涉及非法经营,也可能构成对游戏著作权的侵犯,而玩家作为参与者,账号安全自然首当其冲。

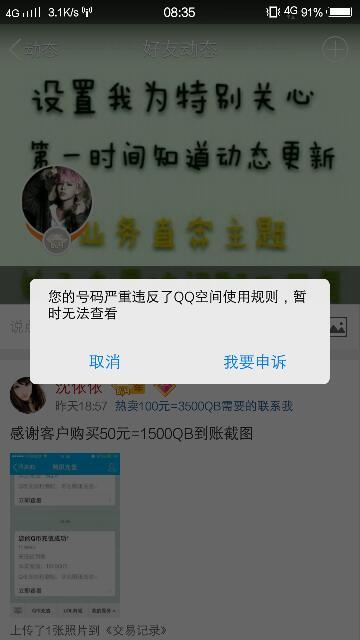

封号风险的核心源于游戏厂商反作弊系统的精准打击,而非“运气好坏”。现代游戏厂商普遍部署了多维度反作弊引擎,其监测逻辑早已超越单一交易行为的判断,而是通过“行为+数据+环境”三重交叉验证识别异常。例如,某玩家账号在短时间内(如1小时内)接收大量钻石,且钻石来源IP集中在某一地区,或充值渠道为非官方第三方支付接口,这类异常数据会立刻触发系统预警。更关键的是,厂商会通过“设备指纹”“账号关联分析”等技术手段,将刷钻账号与玩家的主号绑定——即便使用小号刷钻,若设备与主号相同、登录习惯相似,仍可能被判定为“违规操作”,导致主号连带封禁。2022年某知名手游就曾因打击卡盟刷钻,一次性封禁超50万个关联账号,其中近三成是玩家的“主力小号”,可见厂商对违规交易的打击已从“单点清除”升级为“网络化剿灭”。

玩家对“卡盟刷钻是否封号”的认知存在诸多误区,这些误区进一步放大了风险。最常见的误区是“小号刷没事,大号不碰就行”。但现实中,厂商的反作弊系统会自动分析账号的“价值权重”——若小号突然获得大量高价值道具且无对应游戏行为(如打副本、参与活动),系统会判定其为“道具中转账号”,不仅封禁小号,还会通过设备关联追溯主号。另一大误区是“大卡盟平台更安全,不会封号”。事实上,大平台因交易量大、用户集中,反而更容易成为厂商的重点监测对象。某卡盟内部人士曾透露,平台规模越大,与厂商“对抗”的成本越高,一旦被系统标记,封号率会远小于型平台。此外,“用代理换IP就能规避监测”也是误区——现代反作弊系统已能识别代理IP的特征(如IP段集中、切换频率异常),频繁更换IP反而会触发“可疑行为”警报,加速账号封禁。

从行业趋势看,厂商对卡盟刷钻的打击力度正持续升级,封号风险已从“可能”变为“必然”。一方面,虚拟经济已成为游戏厂商的核心收入来源,据《2023年中国游戏产业报告》,游戏内购收入占比达78%,而卡盟刷钻直接侵蚀厂商收益,厂商有动力通过技术手段严打违规交易。另一方面,AI反作弊技术的普及让“隐形刷钻”几乎无处遁形。例如,某端游厂商引入的“行为异常模型”能通过分析玩家的操作节奏、道具消耗路径、社交关系链等数百项数据,精准识别“非正常获取道具”的行为,即便玩家将钻石用于“正常消费”,也无法掩盖其来源的异常。数据显示,2023年因第三方交易导致的游戏封号案例同比增长40%,其中高价值账号(充值超万元)的封号率更是达到普通账号的5倍以上,这意味着“刷钻一时爽,封号火葬场”已成为行业共识。

面对卡盟刷钻的高风险,合规消费才是保障账号安全的根本途径。厂商为鼓励玩家通过官方渠道获取道具,会推出限时折扣、活动赠礼、会员福利等多种形式,虽然短期成本略高,但能确保道具来源合法,账号安全有保障。更重要的是,虚拟账号作为玩家在游戏中的“数字资产”,其价值不仅体现在道具数量,更包含等级、社交关系、历史记录等不可复制的元素。一旦因刷钻被封号,这些资产将永久丢失,即便申诉成功率也不足10%,得不偿失。从游戏生态角度看,拒绝卡盟刷钻也是维护公平竞争环境的必要举措——当玩家通过正常游戏行为获取成就时,才能真正体验游戏的乐趣,而灰色交易只会破坏这种平衡,最终损害所有玩家的利益。

回到最初的问题:“在卡盟上刷钻,真的会导致封号吗?”答案已清晰可见——卡盟刷钻与封号风险如同影随形,厂商的技术升级与规则完善让违规交易的代价越来越高。对于玩家而言,虚拟账号的安全不应建立在侥幸心理之上,选择合规消费、尊重游戏规则,才是保护数字资产、享受游戏乐趣的长远之策。当玩家集体拒绝灰色交易,虚拟经济才能回归公平、健康的发展轨道,而这,才是对每一位玩家真正的负责。