在卡盟买东西,一般多久能到货呢?这个问题看似简单,实则涉及虚拟商品交易的底层逻辑、平台技术能力与用户操作习惯的多重变量。与实物电商的“物流时效”不同,卡盟作为虚拟商品交易平台,其“到货”本质是数字权益的即时或准即时交付,时间跨度从秒级到数天不等,而影响这一过程的因素,远比表面看到的更复杂。要理解这个问题,需先拆解卡盟交易的独特性——它不依赖物理运输,却依赖系统处理、库存同步、规则校验等一系列数字化环节,每个环节的效率都直接决定了用户等待时间的长短。

卡盟交易的“到货”本质:从支付到权益转移的数字化链路

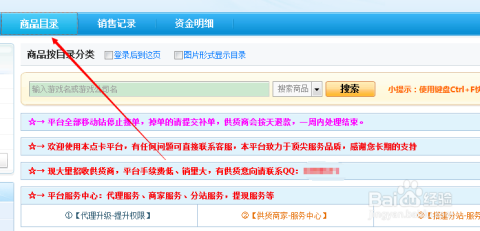

卡盟的核心业务是虚拟商品的在线交易,涵盖游戏点卡、软件授权、账号服务、数字素材等品类。这类商品的无形性决定了其交付过程无需物流中转,但也不意味着“秒到货”是必然结果。当用户完成支付后,卡盟系统需经历“订单生成→库存校验→权益发放→结果反馈”四个关键步骤,每个步骤的耗时共同构成了最终的到货时间。

其中,自动发货系统的响应速度是核心变量。成熟的卡盟平台通常会对接第三方支付接口与商品库存数据库,支付成功后触发自动发放机制,若商品库存充足且系统运行稳定,游戏点卡、充值卡等标准化商品可在1-10分钟内到账;但若涉及需人工审核的商品(如高价账号定制、特殊软件授权),则需客服介入处理,时间可能延长至数小时甚至1-2天。此外,部分卡盟为防止恶意退款或盗刷,会设置“延迟到货”机制,比如小额订单秒到,大额订单(超过500元)需人工核验身份后再发货,这种风控设计虽增加了安全性,却拉长了部分用户的等待时间。

影响到货时间的五大关键变量:从商品特性到平台能力

1. 商品类型:标准化 vs. 非标化的效率差异

不同虚拟商品的到货效率存在天然差异。标准化商品(如游戏直充点卡、话费充值)因流程固定、接口成熟,到货速度最快,头部卡盟平台这类商品的平均到货时间可控制在5分钟以内;而非标化商品(如游戏代练、账号租赁、定制化素材)需人工对接需求、匹配资源,到货时间则完全依赖服务响应速度,可能从几小时到几天不等。例如,购买一个“王者荣耀高端账号”,平台需先核实账号所有权、检查是否被封禁,再与用户协商转移方式,整个过程至少需要2-4小时,若遇账号纠纷,甚至可能延迟数天。

2. 平台机制:自动发货 vs. 人工干预的规则设计

卡盟平台的运营规则直接决定了到货时间的“天花板”。自动发货是主流卡盟的基础配置,通过API接口与上游供应商(如游戏厂商、通信运营商)实时同步库存,支付成功后系统自动调用接口发放权益,这种模式下到货时间仅受网络延迟和接口响应速度影响,通常在10分钟内完成。但部分中小型卡盟因技术投入不足,依赖人工手动发货,用户支付后需等待客服手动处理,效率低下且易出错,到货时间可能长达24小时以上。

此外,平台的“库存管理能力”也不可忽视。当某款商品(如热门游戏的赛季通行证)需求激增时,若库存更新不及时,会出现“超卖”现象,此时平台需临时对接上游供应商补货,到货时间便不可控。例如,某新游戏上线首日,部分卡盟因未提前储备库存,用户支付后需等待2-3天才能到货,引发大量客诉。

3. 物流协同:虚拟商品背后的“隐形物流链”

虽然卡盟交易不涉及物理物流,但虚拟商品的“到货”仍依赖一条“隐形物流链”——上游供应商→卡盟平台→用户。这条链路的稳定性直接影响交付效率。以游戏点卡为例,卡盟需与游戏官方或一级经销商签订供货协议,当用户下单后,卡盟平台向上游发送发货指令,上游再通过官方接口将点卡充入用户账户。若上游系统故障或接口限流(如官方限制单日发货量),卡盟即便收到订单也无法及时处理,导致到货延迟。

值得注意的是,部分卡盟为降低成本,会对接非官方渠道(如灰色账号供应商),这类渠道的稳定性极差,可能出现“到货后封号”或“重复发货”等问题,反而延长了用户的实际使用等待时间。

4. 用户操作:支付与信息填写的“隐形门槛”

用户自身操作也会影响卡盟到货时间。最常见的是“支付延迟”——部分用户使用银行卡支付时,因限额或银行系统问题,支付成功后平台未及时收到回调,导致订单未触发发货流程,需联系客服手动补单,耗时至少1小时。此外,填写错误的游戏ID、手机号等信息,会导致权益发放失败,平台需客服核实用户身份后重新发货,进一步延长等待时间。

例如,某用户在购买《原神》创世石时,误将UID填错,系统自动发货失败,客服介入后需用户提供充值记录和账号信息,核实无误后再重新发货,整个过程耗时近4小时。

5. 外部环境:支付风控与系统维护的不可抗力

宏观环境因素同样可能影响卡盟到货时间。支付平台的风控规则是重要变量——若用户账户被判定为“高风险交易”(如频繁大额充值、异地登录),支付接口会触发人工审核,卡盟平台需等待支付机构审核通过后才能发货,审核时间可能从几小时到1天不等。此外,卡盟平台的定期系统维护(如凌晨2-4点的数据库升级)也会导致短暂无法发货,维护期间提交的订单需等到系统恢复后按顺序处理,到货时间相应顺延。

不同卡盟平台的到货效率:头部平台的“速度优势”与中小平台的“弹性空间”

卡盟行业呈现“强者愈强”的马太效应,头部平台因技术投入、供应链资源优势,到货效率显著优于中小平台。以头部卡盟“XX数字”为例,其自动发货系统覆盖95%以上的标准化商品,接口响应速度<3秒,平均到货时间仅2.8分钟;同时与上游100+供应商建立实时库存同步,超卖率<0.1%,即使遇到需求高峰,也能通过弹性库存保障到货时效。

反观中小型卡盟,受限于资金和技术,往往依赖人工发货或第三方接口,到货时间不稳定。某中小卡盟用户反馈:“同样是买10元游戏点卡,有时1分钟到账,有时要等2小时,客服说是系统卡顿,但经常这样。”这种“弹性到货”虽在正常情况下可接受,但用户信任度会逐渐降低。

不过,中小平台并非没有优势。部分垂直领域卡盟(如专注复古游戏的“XX怀旧卡盟”)因深耕细分市场,与上游供应商合作更紧密,稀有商品(如已停运游戏的点卡)的到货速度反而快于头部平台,这体现了“小而美”平台的差异化竞争力。

用户如何优化到货体验:从“被动等待”到“主动选择”

对于用户而言,想要缩短卡盟到货时间,需从平台选择、操作规范、风险预判三方面入手。

选择平台时,优先考察“自动发货商品占比”和“平均到货时间”。正规卡盟会在商品详情页标注“自动发货(平均到货X分钟)”,用户可查看历史用户评价,重点关注“到货速度”相关的反馈;同时避开“承诺秒到却频繁延迟”的平台,这类平台可能存在技术缺陷或供应链不稳定问题。

操作过程中,务必确认支付成功后再关闭页面,并核对商品信息(如游戏ID、充值金额)填写无误。若使用银行卡支付,建议提前调整限额或选择第三方支付(如支付宝、微信),避免因银行风控导致订单卡顿。

风险预判方面,避开需求高峰期(如游戏版本更新、节假日)购买热门商品,此时平台系统压力大,到货延迟概率更高;若购买非标化商品(如高价账号),提前与客服确认处理周期,避免因“期望过高”导致体验落差。

行业趋势:技术升级与合规化如何重塑“到货效率”

随着虚拟商品交易规模的扩大(2023年中国虚拟商品交易额突破5000亿元),卡盟行业的“到货效率”竞争已从“拼速度”转向“拼稳定性”。技术层面,AI智能客服与区块链库存管理成为新趋势——AI客服可自动处理80%的订单异常问题,将人工介入率降低60%;区块链技术则实现商品库存的不可篡改实时同步,杜绝“超卖”导致的延迟。

合规化同样影响“到货效率”。近年来,监管部门加强对虚拟商品交易的规范,要求卡盟平台接入“实名认证”与“交易溯源”系统,虽增加了部分审核时间,但长期来看,合规平台淘汰了灰色供应链,上游供货更稳定,反而提升了整体到货效率。

最终,卡盟到货时间不仅是技术问题,更是服务能力的体现。对用户而言,选择一个技术成熟、供应链稳定、规则透明的平台,比单纯追求“秒到货”更重要;对行业而言,唯有通过技术创新与合规经营,才能让“到货时间”从用户的“焦虑点”转变为“信任点”。虚拟商品交易的便捷性,本应建立在稳定高效的基础之上——这,才是卡盟行业持续发展的核心逻辑。